2023年3月8日の国際女性デーに、女性活躍推進のために活動している社員が集まるERG(Employee Resource Group)であるOracle Women’s Leadershipメンバーが中心となって企画した社内オンラインイベントが開催されました。今年のグローバル・テーマでもある “Embrace Equity(公平性の尊重)”について、日本オラクル取締役(社外)で、株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングの取締役・ファウンダーである黒田 由貴子さんによる基調講演がありました。

近年「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」を掲げる企業が増え、その取り組みは徐々に浸透しつつあります。そして、現在はそこにEquity(エクイティ:公正)を加えたDE&Iが重視されています。

すべての人が同じスタートラインから始まっているわけではないことを認識し、不均衡を是正し対処する、このために職場の一人一人がどのようなことに意識を向けなければならないか、黒田さんの講演内容をレポートします。

まずは「公正」と「平等」の違いを知ること

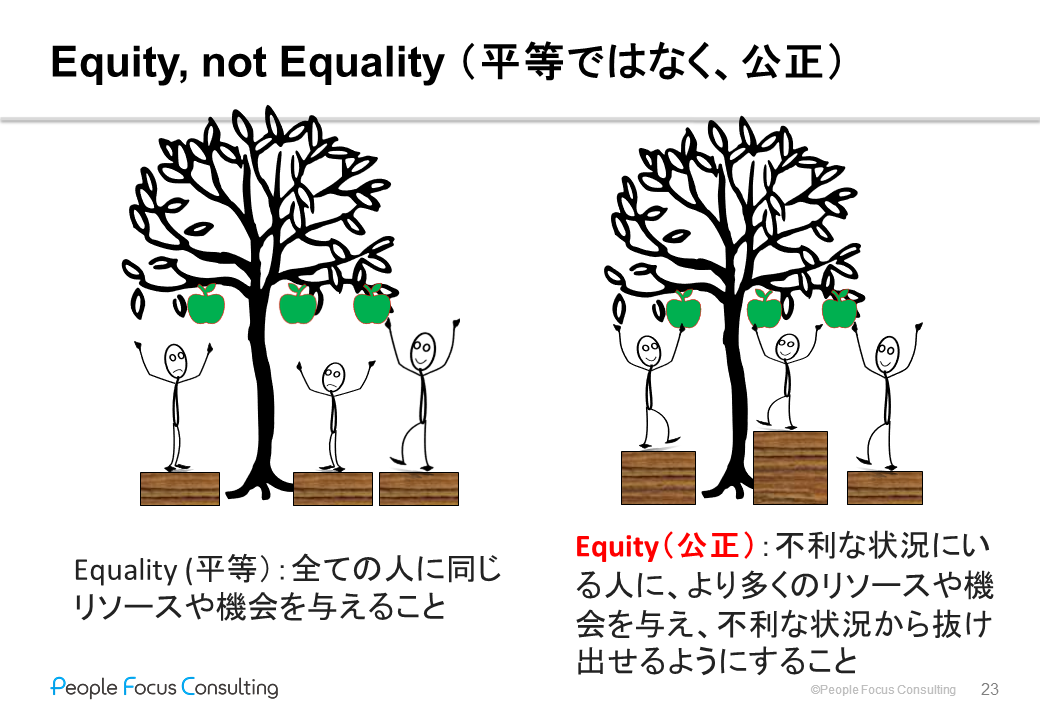

DE&Iを理解する上で、まずEquity(公正)とEquality(平等)の違いを明確にしておくことが必要であるとイラストを使って分かりやすく解説されました。

「ここに3人がリンゴを取るという『成果を掴み取ること』をしようとしています。まず、Equalityであれば全員に同じツールを与えますよね。すると、背の高い人だけが成果を掴み取れるようになってしまいます。しかし、Equityであれば、それぞれの人に必要なアイテムを与えるので、全員が成果を掴み取れるようになる。こうした考え方が『DE&I』です」

こういった話をしてもリーダー自身が「我が社は男女関係なく平等に扱っています」と従来型のD&Iの考えから改善できなければ、多様性は進みません。ここで大切なのが「下駄を履かせる」ではなく「スタートが違っている」ということを理解すること。それは、女性であれば出産・育児というわかりやすい理由だけではなく「少数派でいるが故に生じるハンディがあることを、みんなが理解しなくてはならない」と指摘します。

「多数派に合わせて作られている制度や仕組み、少数派であるが故に生じる『アンコンシャス・バイアス』や『ロールモデルの不在』から、少数派はスタート自体が後ろにある。ですから、これらを是正する必要があるのです」

DE&I型のリーダー像とは。またInclusiveな職場とは

DE&I型のリーダーはどういった考え方を持っていればよいのでしょう。そこで資生堂の魚谷雅彦CEOの実際の言葉を引用しました。

「 例えば、後継者育成計画を立てる時に『候補者の半分は女性にしなさい』とはっきり伝えます。候補がいないと言われたら『では候補者を育ててください』」

ここまで言えてはじめてDE&I型のリーダーだと思います。つまり、Diversityは『必要な要素』であり、Equityは『必要な手立て」、Inclusionは『目ざす状態』なのです。

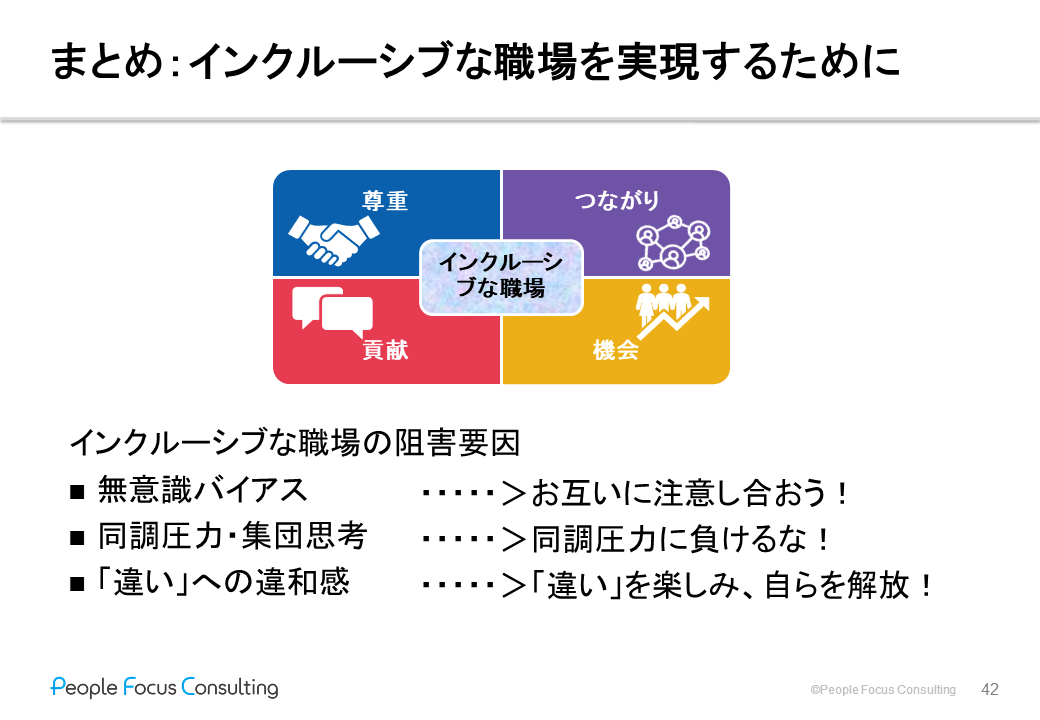

ではInclusiveな職場というのは、社員一人一人がどのような状態でいることなのでしょうか。黒田さんは4つの特徴があるといいます。

- 一人一人が 自分らしさ大切にし、尊重されていると感じられているか

- 一人一人が同僚とのつながりを感じられているか

- 一人一人が自分の才能を使って貢献できているか

- 全員にOpportunityがあるか

これらをオンライン参加者にも問いかけ、それぞれの職場はどのぐらい当てはまるか、自分が置かれている状況をふり返る時間も設けられました。

DE&Iの行く手を阻む「アンコンシャス・バイアス」

話題は変わって、30年前のニューヨーク交響楽団が白人男性のみで構成されていた例をあげました。審査員との間にカーテンを設けたブラインドオーディションを導入したところ、音色だけで審査することで多様性に富んだ楽団になったそうです。審査員もこれまで故意に白人だけを選んだつもりではないでしょう。しかし、目で見える情報に強く左右され、無意識にバイアスかかった選び方をしていたのです。こうしたアンコンシャス・バイアスは評価を歪めてしまう・正当な評価が受けられないという点に問題があると強く指摘した上で、脳科学的な視点も用いられました。

「脳科学的にいうと脳が処理できる情報には限りがあり、99.9%の情報は無意識に処理しているそうです。ですから、多くの情報には無意識にバイアスがかかった状態で判断・処理されているので、さまざまな属性に対してのバイアスがかかってしまうのは致し方ないことでもあるのです」

人間である以上、アンコンシャス・バイアスは致し方ないことであるならば、本人が無意識=気づいていない中で、どのように対応したらよいのでしょうか。

「言っている本人は悪気ないので『それってアンコンシャス・バイアスではないですか?』とやさしく伝えましょう。また、そういったフィードバックも気軽にできる風通しのいい職場になっていることも大切ですね」

もし自分がフィードバックされた場合は①自分の思い込みに気づき、②違う視点で捉えて、③違う視点で対処する、この3つのステップが有効であり、それによって思い込みを上書きしていくことがポイントと付け加えました。

もう一つ乗り越えなければならない壁=「同調圧力」

DE&Iを進めていく上で、もう一つの立ちはだかる壁が「同調圧力」です。アメリカで行われた心理学の実験を例に、このように説明しました。

「明らかに正解が『B』であるにもかかわらず、29人が『A』という答えを出した時に、30人目の人は3分の1の確率で、『B』という正しい回答を言わず『A』という間違った回答をしてしまう=同調圧力がはたらく実験結果があります。元々、同調圧力が強い日本では確率がもっと高まるでしょう」

黒田さんの会社で働くアメリカ人の同僚に「日本人は“Different”と“Wrong”を同じ意味で使うよね」と指摘されたエピソードをあげながら、「違い」に対する受け止め方をアドバイスしました。

「相手に自分と同じようなことを期待したり、自分と同じ考えと思い込んだりすると、違う行動をされた時にイライラしてしまいますよね。でもそこでイライラした言動を取らず、相手の言動を深く理解して、順応していくことが大事ですね」

お互いバイアスを意識しながら、違いを楽しむことが第一歩

最後に、黒田さん自身もそのアメリカ人の同僚に指摘され、大きな気づきにつながった体験談を共有しました。

「20年前は私も長時間労働を『美徳』と思っていました。そこに彼が『黒田さん、こんなに遅くまで残って仕事をしているのはおかしいです』と言いました。私は『日本ではこれが当たり前よ。』と返すと、彼は『それでは、日本がおかしいです』とはっきり言ってくれたのです。そこで初めて『確かにこんな人間的でない働き方はおかしい』と思い返すことができ、世間が話題にするより一歩先んじて働き方改革を進めることができたのです」

最後に、DE&Iを進めるための3つのポイントをまとめて、基調講演のクロージングとなりました。

- アンコンシャス・バイアスは互いに注意し合って、自分の思い込み書き換えよう

- 人とは違う意見のとき、同調圧力に負けずに言おう

- 違う意見を言われた時は不快に思わずに、違いを楽しもう

筆者コメント

『Equity』は言葉の意味を分かっていても、人間である故のアンコンシャス・バイアスや同調圧力によって実現するのが難しいものです。しかし、そのように陥りがちだということを知っていることが、少しずつ意識を変えることに繋がります。一人一人がDE&Iを理解し、職場や社会で浸透させていきたいですね。