もしもみなみんがDBをクラウドで動かしてみたら Indexページ ▶▶

※本記事は2018/7時点のものになります

本記事はOracle Cloudの第一世代、Oracle Cloud Infrastrcuture – Classicの記事です。最新のOracle Cloud Infrastrucure (OCI)の記事は↓こちら↓

はじめまして。今回から「もしもみなみんがクラウド上でデータベースを動かしたら」を担当します、”みなみん”こと日本オラクルの南野です。 本連載では、主にOracle CloudのOracle Database関連サービスをまだ触ったことがない方を対象に、Oracle Cloud 上でOracle Databaseを利用するためのステップや関連機能、Tipsなどをお届けして行きます。既に触られている方にも楽しんでいただけるように、様々な情報を盛り込んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします!

今回は第1回なので、Oracle CloudのPlatform as a Serviceで提供される、Oracle Database関連の様々なサービスについて簡単に紹介した後、実際にサービスを作成してみます。

■ 1. Oracle Database を利用可能なOracle Cloudのサービス

(Oracle Cloud Platform 全体の概要はこちら)

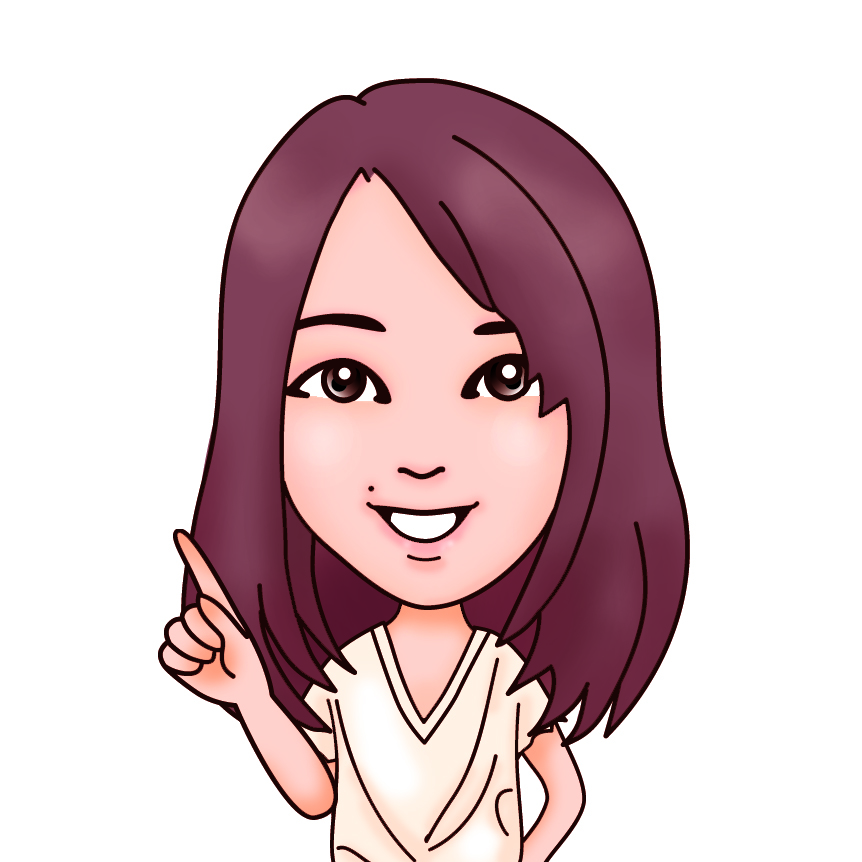

Oracle Cloud 上でOracle Database を利用できる環境には、下記の通りいくつかパターンがあります。

大きく分けて、Infrastructure as a Service(IaaS) とPlatform as a Service(PaaS)になりますが、本連載ではPaaS に焦点を当てて解説してきます。

PaaS の中でも、現在3つのサービスを提供しており、それぞれで利用できる環境のサイズや利用者の管理範囲、ハードウェアに違いがあります。

Exadata Express Cloud Service は、Oracle Database 12cから登場したマルチテナント・アーキテクチャを利用して、Oracle Exadata 上の12c Release 2のプラガブル・データベース (PDB)を1つだけ利用可能なサービスです。マルチテナント・コンテナ・データベース (CDB)も含めインフラ・レイヤーはオラクルが管理するため、利用者はCDBの運用も必要なく、シンプルに利用することができます。

Database Cloud Service (DBCS)は、Oracle Database を1つそのまま使える状態の環境を利用可能なサービスです。インフラ・レイヤーはオラクルが管理し、Oracle Database 等OS以上の部分を利用者が管理・運用する形になり、簡単に利用・運用できるようにクラウドのツールが備わっています。また、他の2つのサービスとは異なり、IaaSで提供されるインフラ環境上で動作します。

Exadata Cloud Service (ExaCS)は、Oracle Database に最適化されたEngineered Systemとして様々なお客様で利用されている Oracle Exadata を、専有環境として利用可能なサービスです。こちらもインフラ・レイヤーはオラクルが管理するので、利用者はOracle Databaseを高性能が出せる環境を、シンプルに利用可能です。しかも、全てのオプション機能が使い放題です。

本連載では、DBCSを中心に進めていきますが、他のサービスについても追って触れていきたいと思います。

ここまでの内容の詳細は、『Oracle Database Cloud Service :サービス概要のご紹介』 もご確認下さい。

■ 2. DBCSのサービスを作成

さて、初回なので概要説明をしましたが、早速環境を用意してみましょう。

環境をお持ちでない方は、トライアルを申し込んでいただければ、いまなら$300分のOracle Cloud のサービス用のクレジットをタダ(無料)で利用可能なので、ぜひ触りながら進めてみてください。利用方法の詳細は、こちらをご参照下さい。

今回利用する環境は、Oracle Cloud Infrastructure Classic の DBCS (Version 17.3.5)になります。

Oracle Cloud にログインして頂き、ダッシュボードからDBCSのサービス・コンソールに移動します。

移動するには、①のクラウド・サービス名をクリックして表示されたページで『サービス・コンソールを開く』をクリック、もしくは②のアイコンをクリックして『サービス・コンソールを開く』をクリックします。サービス・コンソールは、そのクラウド・サービスの管理画面になります。

「インスタンス作成」をクリックして、作成したいDBCSサービス・インスタンスの情報を、3STEPで入力していきましょう。

マニュアル Oracle Database Cloud Serviceの使用 : データベース・デプロイメントの作成 もあわせてご確認下さい。

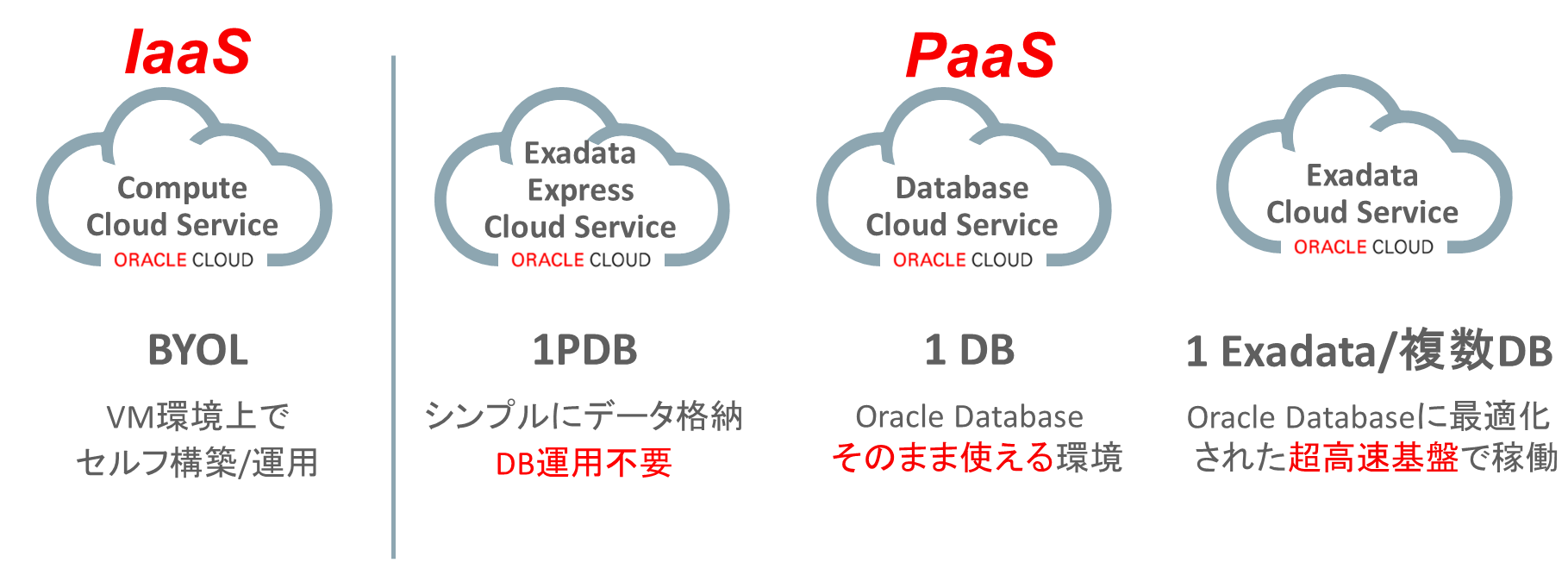

STEP1

①サービス名

任意のサービス名をいれます。この情報は、DBCSサービス・インスタンス名となり、管理のために利用され、仮想マシンのホスト名等にも利用されます。

②Notification Email

メールアドレスを入れておくと、サービスに対して作業が行われた時に通知されます。まずは、サービス作成完了時に通知がくるので、完了したかチェックしなくても済むので便利ですね。

③Region

リージョンを選択します。環境によってこの選択肢が表示されないものもありますが、ここでリージョンを選択しないと利用できない機能(例:IPネットワークなど)があります。今回は選択せずに進みます。

④サブスクリプション・タイプ

『Oracle Database Cloud Service』 と『Oracle Database Cloud Service – Virtual Image』 の2種類から選択します。Oracle Database Cloud Serviceは、後者のVirtual Imageに対してAutomated と呼ばれるもので、サービス・インスタンス作成時点でこの後選択する内容に従った環境が自動で作成され、管理のためのツールが備わっている、所謂PaaSならではの簡単にプラットフォームを利用可能な環境です。対してOracle Database Cloud Service – Virtual Imageは、仮想マシン上にOracle Databaseのバイナリがインストール済な環境を利用可能なものです。そのため、オンプレミス同様、サービス・インスタンス作成後にユーザーが手動でデータベース作成や管理を実施する必要があります。前者に比べると、自由度が上がるものの、データベースを触るまでの必要なステップが多いですね。なので、私のお勧めは断然PaaSならではのメリットを享受できる、前者のOracle Database Cloud Serviceです!

⑤請求頻度

月または時間で選択します。利用頻度や時間を考慮して選択してください。

⑥ソフトウェア・リリース

11gリリース2/12cリリース1/12cリリース2から選択します。DBCSの場合、利用可能なバージョンに対して、最新のパッチ・セット・リリース(PSR)が利用可能なので、現時点であれば、11.2.0.4/12.1.0.2/12.2.0.1ということになります。また、それらに対して、DBCSで利用可能な最新パッチ・セット・アップデート(PSU)を適用済です。なお、作成された環境のバージョンを手動で変更したり、適用済PSUを手動で外すことは非サポートなのでご注意ください。このように、パッチが最新の状態で利用して頂くことが、ソフトウェアの安定性の観点からみてお勧めです。(どうしても特定のPSRや過去のPSUで利用したい、という場合には、Oracle CloudであればIaaS 上でBYOLの形でも利用可能です)

⑦ソフトウェア・エディション

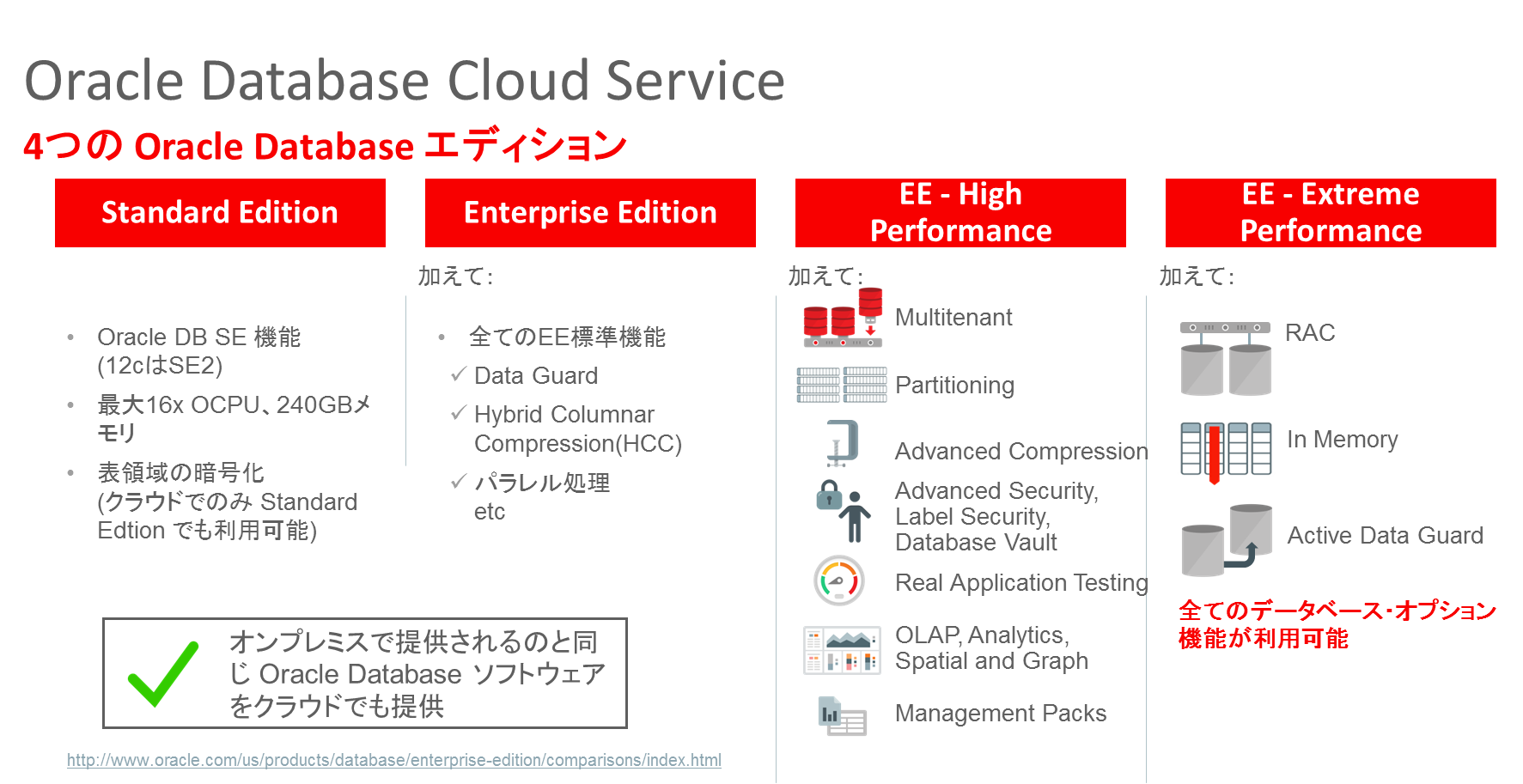

エディションは、下記の様に4種類あります。

上記の図では、右のエディションになるにつれて利用可能なオプションが増えていく形になります。ちなみに、オンプレミスと同じ名称のSEやEEが使われていますが、利用可能なオプションが異なってきます。

なんといっても、SEも含めて全てのエディションで、表領域の暗号化がデフォルト有効になっています。クラウド上でのデータの取り扱いの安全面からみても、これは重要なポイントですね。

さらに詳細な情報は、Oracle® Databaseライセンス情報ユーザー・マニュアル12c リリース2 (12.2)からも確認できます。

⑧データベース・タイプ

ここで希望のデータベースの構成を選択すると、その環境が構成済の状態で利用可能になります。ここで選択可能なのは、『Single Instance』、 2ノードRAC構成の 『Database Clustering with RAC』 、Oracle Cloud内でシングル・インスタンス同士でのData Guard の『Single Instance with Data Guard Standby』 、オンプレミス等とのData Guard構成を自動でくめるようにスタンバイ・データベースのみを自動で構成する『Data Guard Standby for Hybrid DR』 (※環境によっては選択不可)、Oracle Cloud 内で2ノードRAC構成同士のData Guardを構成する『Database Clustering with RAC and Data Guard Standby』 になります。RACやData Guardについては、別の回で詳細を触れていくので、今回はSingle Instance で作成します。

Single 環境はもちろんですが、RACやData Guard環境が簡単にすぐ利用できるなんて、とても嬉しいですね。検証環境として私も新人の頃は、先輩に急ぎで環境を用意してほしいといわれて構築するものの、そういう時に限ってエラーが出て、構築に時間を要してしまうことが多々ありました。必要な設定項目を全てチェックしても、焦っているのですぐに見つけられず、よくみてみるとData GuardのREDO転送のために必要な設定の一部のtnsnames.oraの記述で余分なスペースが入っていた等、些細なミスに悲しくなったものです。

話が脱線しましたが、ここまでの情報を入力したら、『次』ボタンをクリックします。

STEP2

さて、次のページでは「サービス詳細」として、さらにいくつか必要な情報を入れていきます。

①サービス構成

ここでは、データベースの構成に関わる情報を入れていきます。『データベース名(SID)』と『PDB名』は、文字で始まる8文字を超えない名前を設定して下さい。管理パスワードは、データベースのパスワードになります。『使用可能なデータベース記憶域』は、データ・ファイル用の記憶域のサイズを指定します。最大で、バックアップ取得ありは1,200GB、バックアップ取得なし2,048GBまで指定可能です。サービス作成後に、スケールアップ(拡張)して、さらにボリュームを追加することも可能です。『コンピュート・シェイプ』は、作成するサービスのVMサイズを選択します。これは、OCPU数とRAMサイズの組み合わせになります。現時点では、10種類から選択可能です。また、RACやData Guardの場合は、ここで選択したシェイプのVMが複数できます。次に『SSH公開鍵』を登録しますが、DBCSやExaCSなどは、利用者はVMのOSにも直接入れますが、セキュリティの観点からパスワード認証でなくSSH鍵認証を利用します。環境にログインする際に、対になる秘密鍵を利用してアクセスします。ここでは、事前に利用者側で用意した公開鍵を登録することもできますが、自動生成することも可能です。『Use High Performance Storage』(※環境によっては選択不可)にチェックを付けると、追加課金でデフォルト構成のストレージよりも高性能なものを利用することが可能です。

②Advanced Settings

さらにデータベースやVMの構成に関わる、詳細項目の設定をします。

まず、『Listener Port』(1521から5499の間)や 『タイムゾーン』、『文字セット』、『各国語文字セット』を選択します。

『Oracle GoldenGate の有効化』は、この項目名だと少しわかりにくいのですが、ここにチェックを付けるとGoldenGateによるレプリケーションを行う場合に、データベースに必要な事前設定(GoldenGate用管理ユーザーの追加やENABLE_GOLDENGATE_REPLICATIONパラメータ設定、サプリメンタルロギングの有効化等)のスクリプトが実行されます。GoldenGateがインストールされるというわけではないので、注意してください。詳細は、SlideShareのOracle GoldenGate Cloud Serviceユーザーズガイドを見てください。『”デモ”PDBを組み込む』は12cを利用する場合のみですが、チェックした場合、インメモリーやマルチテナント等のデモ用のサンプル・データが含まれたPDBが構成されます。『IP Reservation』(※環境によっては選択不可)は、事前にIP予約で確保済のIPを利用するか、自動で割り当てるかを選択します。

③バックアップおよびリカバリ構成

ここでは、データベースや一部OSファイル等の自動バックアップの構成を設定します。

自動バックアップの『バックアップ保存先』には、ローカル・バックアップとしてVM内のローカル・ストレージに、リモート・バックアップとしてDatabase Backup Serviceを利用してOracle Storage Cloud Serviceコンテナへのバックアップが指定可能です。それ以外の場所に取得する場合には、手動で設定することも可能です。選択肢としては、『クラウド・ストレージとローカル・ストレージ両方』、『クラウド・ストレージのみ』、『なし』の3種類になります。注意点としては、Java Cloud ServiceのAutomated サービスのリポジトリとして使用する環境の場合には、必ずバックアップが取得されるいずれかの選択肢を選んでください。『クラウド・ストレージ・コンテナ』には、既に作成済のコンテナを指定する場合には既存のコンテナ名を、新規に自動作成する場合には任意のコンテナ名を入力します。形式は、”-<アイデンティティ・ドメイン名>/<コンテナ名>” (例: Storage-a123/DB122bkup) となります。ここで指定したコンテナは、DBCSインスタンスのバックアップ以外の目的と一緒には利用できないので、専用にする必要があります。次に、そのコンテナを利用するためのRead/Write権限を持っているユーザーの『Username』と『パスワード』を入力します。『クラウド・ストレージ・コンテナの作成』にチェックを付けると、DBCSサービス作成の中で、自動的にコンテナが作成されます。事前にコンテナを作成することも可能ですが、以前は事前用意が必須だったため、チェック一つで出来上がるのは楽になりました。

④ Initialize Data From Backup

DBCSサービスのデータベースは、新規作成だけでなく、Database Backup Service上の既存のバックアップからも作成可能なのです。これを利用すると、既存環境のバックアップを利用した、開発/検証環境を簡単に用意できますね。しかも、クラウド内だけでなく、オンプレミス等の他の環境にあるデータベースのバックアップをDatabase Backup Serviceに取得して、この機能を利用すれば簡単に移行可能です。『既存のバックアップからのインスタンスの作成』は、デフォルトではNo(新規作成)になっているので、この機能を利用する場合はYesにします。この機能は別の回で紹介しますので、今回はNoにして進みます。

ちなみに、右上のSelection Summaryをクリックすると、STEP1で選択した内容やOSのバージョンも確認できます。

これ以外にも、STEP1の方でData Guard構成を指定した場合に、スタンバイ・データベースの構成情報を入力するセクションが現れますが、それはまた別の回で説明したいと思うので、『次』ボタンをクリックします。

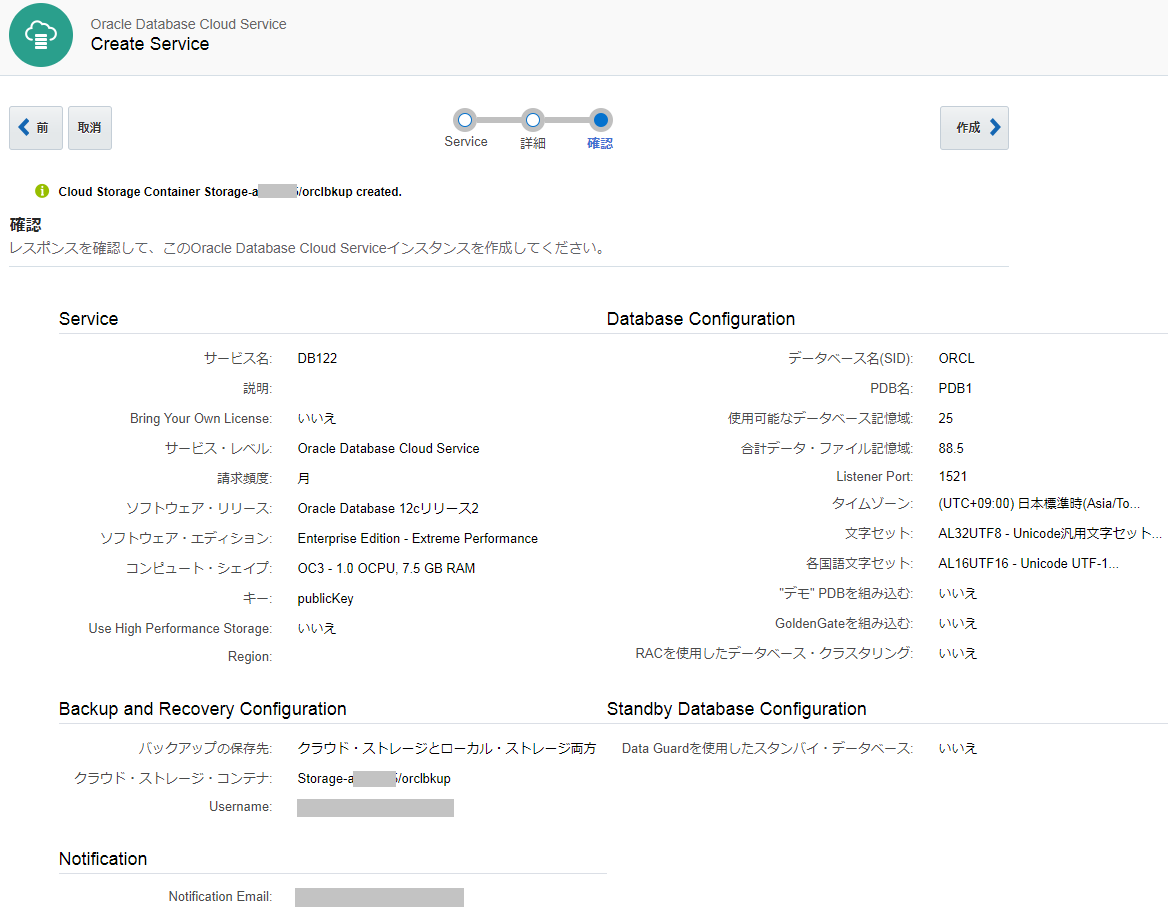

STEP3

さて、ここまでで入力した内容を確認しましょう。

内容に間違いがなければ、作成ボタンをクリック。

これで、クラウド上でデータベースを動かす環境(DBCSサービス・インスタンス)を、簡単に用意できました。環境の準備、ソフトウェアのインストール作業、データベース作成といった、これまで時間と手間をかけていた作業が、たった3STEPで終わってしまいました。あとは、コーヒーを飲みながらでも、メールや別の業務をしながらでも、はたまたこれからこの環境で何をしようか検証項目を考えながらでも、ただ待っているだけでOracle Database が利用可能な環境が出来上がってきます。

ここで、作成中の環境上のOracle Databaseで実際に何をやるか迷っている方。Oracle Database は、クラウド上でもオンプレミスでも同じアーキテクチャ、製品なので、これまでと同じナレッジが利用可能です。なので、しばちょう先生の試して納得!DBAの道、津島博士のパフォーマンス講座、ユージ&ギョータの実践データベース講座 Oracle Database 12cを使ってみようなどの連載記事や、ゆっきーの週刊ちゃんねるで紹介されている技術コンテンツなどを参考にしてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、サービス作成の中で選択した内容によって課金がどのように決まるかというと、請求頻度/エディション/データベース・タイプ/コンピュート・シェイプなどがDBCSとして、使用可能なデータベース記憶域(GB)、バックアップの保存先などがStorage Cloud ServiceやDatabase Backup Serviceとして対象になり、これら構成要素によって決まってきます。

次回は、ここまでで設定してきた内容で作成した、DBCSサービスの環境がどのようになっているのか、構成など中身を詳しくみていきましょう!