日本オラクルのアプリケーション領域を担当するエンジニア6名で、生成AIやLLMなどの先端技術を業務にどう活用できるかを検討する新たな取り組みが始まりました。多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まり、現場での実効性を意識しながら、ソリューションの企画から検証までを進めています。このブログシリーズでは、Day1のアイディア出しからテーマ選定、実際に動かしてみた検証の様子まで、現場での取り組みをリアルにご紹介していきます。生成AIを業務にどう活かせるのか――その可能性を、ぜひご覧ください(全3回)。

第1回では取り組みの背景を、第2回では言葉でERPデータを検索する仕組みを解説しました。最終回となる今回は、その検証結果をお伝えします。

ERPデータを文字で検索できたのか?

1. 検証結果

様々な検証を行いましたが、結果的には、ERPデータを検索したり、会話したりすることはできました。

シンプルなケースでの検証でしたが、

- 必要なデータをChatで指示 「売上教えて」

- 出てきた結果を修正指示 「地域ごとの売上教えて」

- グラフ作成を指示 「棒グラフにして」

- グラフの修正を指示 「円グラフにして」

- オフィスツールに貼り付けを指示 「棒グラフをパワーポイントに貼り付けて」

と言った一連の流れを実現することができました。

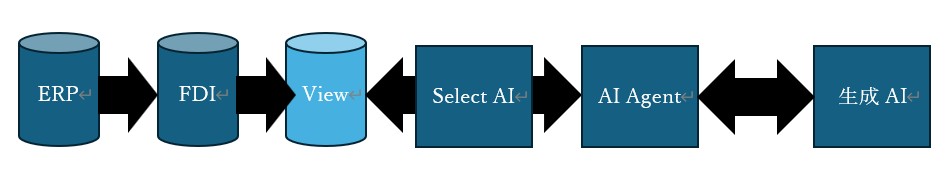

実現した方法は、以下のような2つの方式で実現しています。

Pattern 1:ERPから抽出した外付けDBを活用

Pattern2:ERPのAPIを活用

難易度の違いはありますが、2つのパターンいずれもERPと会話することができます。

今回オラクル製品も使いましたが、比較的安価なツールでも実現できることが確認できました。

2. 直面した課題

言葉の壁はやはり高い

自然言語でデータを検索する場合、いくつもの壁にぶつかりました。技術的なところでいうと、検索するときの言語は日本語ですが、英語で書かれているDBを検索するので、翻訳が必要になります。

英語のテーブル・項目名で、英語のデータが入っている場合、日本語で会話しようとすると、全て英語に翻訳して検索し、回答も英語から日本語に翻訳して行う必要があります。また、英語のテーブル・項目名で日本語のデータが入っている場合は、Viewで項目名などを日本語にして検索することになります。いずれにしても、日本語で会話する場合は、何らかの工夫をしないと会話ができないという結果です。

回答の精度がでない

- 「売上」って何でしょうか?

- 勘定科目で「売上」に関するデータをどのように抽出してくるか?

- 質問者の意図は、「売上」という言葉に、「部署ごと」とか「組織ごと」などのニュアンスが含まれているか?

これらの意味合いをAIが理解して、適切な回答を出すことは本当に難しいです。「AIが学習すれば良いのでは?」、と思う方も多いと思いますが、学習させるためには、さらに多くのデータが必要となります。そのため、まずは精度を上げるために辞書を作る必要があります。「売上」というのは、こういうものだというのを事前にインプットすることで、検索ができるようになります。それから、スクリプトを統一する必要もあります。そういったことをすることで、回答の精度を上げていきました。一部の方には納得できないかもしれませんが、世の生成AIは、インターネット上の膨大なデータを基に学習しています。同じことを今の自分たちのデータで行うことは非常に難しいため、辞書やスクリプトを用意するのは、やむを得ない対応だったと思っています。もう一つ重要なのは、データモデルです。

データモデルの定義

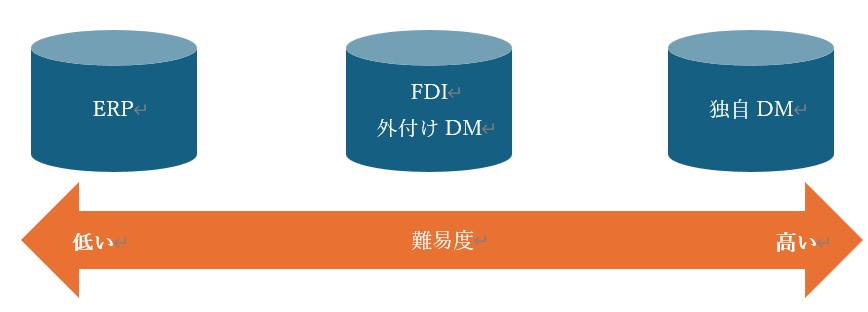

データモデル(DM)は、①ERPのDM、②外出しで事前定義済みのDM、③独自で作ったDMの、3種類を使いました。全て、実現することはできましたが、種類によって実現の難易度が違います。

簡単にいうと、決まった形があるDMであれば検索し易いですが、独自のDMを理解させるのはかなり手間がかかりました。

やはり、定義され利用されているDMは、洗練され理解もしやすくなっていると推察します。

また、すでに用意されたAPIがあることで検索することが簡単になります。

実現方法の比較

検証結果を簡単にまとめました。

| 比較項目 |

ERPのAPIを利用 |

外付けDBを利用 |

| 難易度 |

容易 |

難しい |

| 柔軟性・拡張性 |

一部制約あり |

問題なし |

特に、差を感じたところを記述しています。

簡単に言えば、ERPのAPIを利用する方法であれば、ERPデータと会話することは、思ったよりも簡単に実現することができます。一方で、APIに適したスクリプトを利用する必要があり、データもERPデータに限定されてしまいます。ERPの外付けDBは、精度を上げる難易度が高めですが、スクリプトを工夫したり辞書機能を充実させるなどをすれば、ERP以外のデータも検索対象にしたりできるでしょう。

ERPのAPIを利用する方法については、あまり詳しく説明しませんでした。というのも、苦労するポイントを飛び越して、簡単に会話するソリューションを実現できたためです。特定のAPIを指定してデータを検索することで、その時点で絞り込みができ、多くを学習させる必要がありませんでした。

総論・展望

ERPと会話をすることができました。

しかも、思った以上に安価で簡単に実現することができそうです。ただ、今回の検証では、テストデータを使用しており、勘定科目コードなども理解され易いものを使っています。そのため、実務で使う場合は、さらなる検証が必要になると考えています。私の印象としては、「勘定科目」が第三者にも分かり易いものになっていれば、AIを活用した対話もよりスムーズに進むのではないでしょうか。

それにしても、データモデルやAPIの課題を踏まえると、SaaS型ERPのメリットが大きいと改めて感じました。オンプレミス型ERPでカスタマイズが多い場合や、標準外の使い方をされたデータでは、ここまで簡単に会話することができるとは思えません。特に、独自のデータモデルで作られたものは、なおさら難度が高いと思います。

また、詳しくは触れませんでしたが、生成AIに限らず、UIツールやRAGなどの違いも大きく、実現するためにはどのツールが優れているかを見極める必要があると感じました。各ツールには得手・不得手があり、使い勝手やライセンス体系も異なるため、実際に導入を進める際にはツール選びも難しいと思います。

検証当時は、AI関連の機能が実装されていない状況でしたので、多くの部分を手探りで対応していましたが、現在では、AI エージェントが製品として、オラクルをはじめ、多くのベンダーからも提供されています。それらを使えばさらに簡単にERPと会話することができるのではないでしょうか。

また、MCP(Model Context Protocol)などのLLMを使う上での規格も進化しているので、AIの技術をより簡単により広範囲に使えるようになっていくと思います。