はじめまして、コンサルティングサービス事業統括の及川です。

このブログでは、企業経営における課題がより複雑化する昨今の環境の中で、変化のスピードに追従しながら、デジタル化による業務の変革に取り組んでいくために、ERPパッケージの導入アプローチである「Fit to Standard」がその一助になるであろうことをご理解いただきたく、筆をとりました。

私が現在所属するオラクルコンサルティングは、これまで、オンプレミス型も含めて、ERPパッケージの導入プロジェクトを数多く支援させていただいてまいりました。私自身も、キャリア採用としてオラクルに入社し、今年で17年目になりますが、前職も含めて、国内におけるERPパッケージの一大ブームがおこった2000年代前半から、実際の最前線の現場で、様々な景色を見てまいりました。

このブログでは、そうした私が見てきた景色、オラクルコンサルティングがこれまで経験してきたERP Cloud導入プロジェクトでの実践的な視点についても、できる限りこのブログでお伝えできればと思っております。

「Fit to Standard」とは何か?

「Fit to Standard」とは、新しいERPパッケージを導入する時に、ERPパッケージの標準機能(Best Practice) に新しい業務を合わせていくことを指針とするアプロ―チであり、昨今、改めて注目されています。まずは、なぜ、「Fit to Standard」が注目されているのか、この背景について確認していきましょう。

経済産業省が日本企業に対してDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進を提唱した「DXレポート」の発表から、数年が経過しましたが、この「DX」というキーワードと共に市場は大きな変化の中にあります。各企業は、世界経済・事業環境の変化に柔軟に対応しながら、自社の方向性を定めていく必要があり、企業のDX化を成功へ導く企業の経営戦略がより重要なものになってきています。そして、この経営戦略を支える経営情報を一元管理するためには、ERPシステムが必要不可欠な存在であることは、誰もが認めるところでしょう。

永続的な企業経営において、ERPシステムは、導入したら、その対応が終わるわけではありません。導入後の経営戦略や事業環境の変化に対応していく必要があり、最先端のIT技術・サービスを活用して、時代の変化に対応できる、永続的な「標準化」を実現できるシステムであり続ける必要があります。

こうした最先端のIT技術・サービスを活用して、時代の変化に対応できるシステムとして「標準化」が必要であるという考えは、以前から存在しています。国内におけるERPシステムの導入においては、こうした考え方も含めて、2000年代前半にかけてERPパッケージを活用した導入が一代旋風となったことを覚えている方も多いのではないでしょうか。

現在、クラウド型のERPパッケージが主流となりつつありますが、当時は、こうしたERPパッケージを運用するには、自社施設内にサーバー備えてシステム構築・運用を行う、オンプレミス型運用しかありませんでした。

そして、国内におけるオンプレミス型のERPパッケージの導入においては、その多くが、業務の現状(As-is)分析を行い、あるべき姿(To-Be)としての業務を検討し、ERPパッケージとのFit Gap(適合分析)を行って、あるべき姿(To-Be)にシステムを合わせていくことを指針とする「Fit Gapアプローチ」が使われてきました。

当時も、ERPパッケージの導入は、その多くが「標準化」を目指して推進されてきました。導入に関わる人々は、この「Fit/Gapアプローチ」で導入を推進することで、十分に「標準化」が可能だと考えており、多くの人は、そのアプローチに何の疑念も持っていませんでした。当時のERPパッケージ導入アプローチとしては、「Fit to Standard」という考え方自体が、まだ、存在していなかったのです。

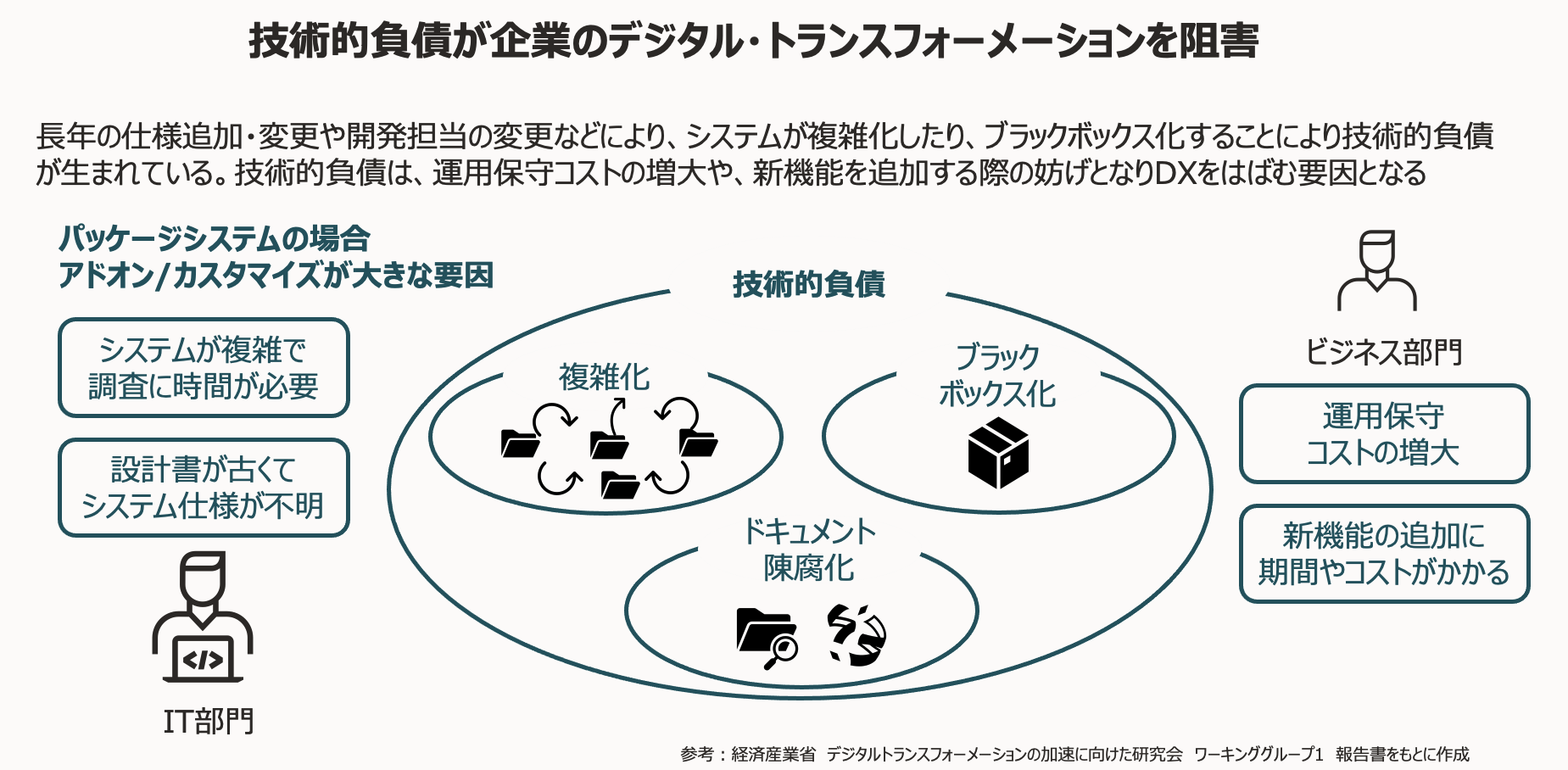

結果、「Fit Gapアプローチ」を用いて導入したERPパッケージは、多くの追加開発が行われ、長年の仕様追加・変更や開発担当の変更などにより、システムが複雑化したり、ブラックボックス化することにより、その多くが、「レガシーシステム(技術的負債)」となってしまっています。この技術的負債は、運用保守コストの増大や、新機能を追加する際の妨げとなり、DXの推進を妨げ、急速に変化する時代の流れにシステム変更が追い付かず、成長の足かせとなってしまっているいうことが、現実に発生しています。さらには、国内のERPパッケージ導入において、追加開発を前提とした「ITベンダーを主体とするビジネス構造」が確立され、世界標準のERPパッケージの使い方や導入主体の考え方と大きく乖離しました。

本来、定期的にバージョンアップして、最新の機能を活用して永続的な「標準化」というメリットを享受できるERPパッケージの利点が全く生かされていないだけでなく、本来、そうしたバージョンアップにより技術的負債となりにくいはずのERPパッケージが、技術的負債として成長の足かせとなっているのは、とても残念な状態です。

では、なぜ、Fit Gapアプローチにより標準化がうまくできなかったのでしょうか。

この議論は多くの場所で語られていますが、以下のような時代背景により、目指している「標準化」が「必達目標」ではなく、「努力すべき目標」になってしまっていた状況が多いのではないかと、我々は考えています。

- 現在ほどパッケージ機能が成熟していなかったため、標準化のハードルが高かった

- 標準化の必要性・メリットがコストくらいしかなかった

- IT技術:SaaSのような標準ならではのサービスがなかった

- 外部環境:現在ほど環境変化が激しくなかった

- 運用:Tech Stackがシンプル、サーバー構成もシンプル、よってDB/MW運用もシンプルであった

- バージョンアップ、要件変更等の運用後の考慮が不足していた

「Fit/Gapアプローチ」から発生する追加開発の温床は、「机上のTo-Be」と「製品Best Practice」の比較です。

標準化対象領域は基本的に非競争領域であるはずであり、机上で長い時間をかけて検討し、追加開発を行う領域ではないはずです。

ERPパッケージ導入は、「Fit to Standard」によるERPパッケージの「Best Practice」を礎として進めるべきであり、「比較」は不要です。重要なのは、「要件主導」で考えるのではなく「ソリューション主導」で考え、「標準化」を「必達目標」として、徹底的に、ERPパッケージを使いつくすことです。

「Fit Gapアプローチ」により生じた追加開発コストの増加、インフラ運用の複雑さ、セキュリティコストの増大、膨大なアップグレードコスト、個別インスタンス毎のパッチ適用。こうした「レガシ―システム(技術的負債)」を生んでしまった過去のシステム化に対する反省点、追加開発を前提とした「ITベンダーを主体とするビジネス構造」の発生が企業の成長を妨げている国内状況、さらには、SaaS型のERPパッケージの登場といった新たなIT技術の進歩といった要素が重なり、現在、「Fit to Standard」というシステム導入のアプローチが改めて注目されているのです。

今回は、「Fit to Standard」が着目されるようになっている背景を中心にお話しさせていただきました。次回は、「Fit to Standard」を実践する際の現場感について掘り下げてお話したいと考えております。