前回のブログでは、「Fit to Standard」が着目されるようになっている背景を中心にお話しさせていただきました。

今回は、「Fit to Standard」の現場感という視点で、お話を進めさせていただきたいと考えております。このブログを読んでいただいている皆さんは、少なからず、ERPパッケージの導入に関連していると思います。そんな皆さんは、「Fit to Standard」アプローチでのERPパッケージ導入についてどうお考えでしょうか?

「これからの時代、Fit to Standardアプローチによる追加開発縮小は必要不可欠だ。」、「理想的にはそうかもしれないが、現実的?」、「実際、そのアプローチで稼働した事例はあるの?」等、様々なご質問やお考えがあると思います。

私自身、製品選定のご提案や実際の導入プロジェクト検討の際、幾度となく「Fit to Standard」をベースとした弊社のアプローチである「TCM(True Cloud Method)」の説明を行うなかで、共感いただけるお客様の声も多いのですが、「オンプレミス型からクラウド型への移行の必要性」、「製品の習熟度」、また、「Fit to Standard」に対する疑念の声を少なからず頂いてきました。

ERPパッケージの導入は、インストールすれば終わりではなく、多くの人が関わり、企業変革に向けて、人事を尽くす

旅路になります。そんな旅路を疑念をもったまま進んでいくのでは、目的地にたどり着くのも難しくなるでしょう。

まずは、この旅路を検討するために、実際に頂いた疑念たるいくつかの質問をご紹介させていただきたいと思います。

「Fit to Standard」の考えはわかるが、本当に必要なのか?

「現在、利用しているシステムは、問題なく使えているし、新しいものに変える必要性は感じていない、そのまま、クラウドに移行することでも十分なのではないか。」というような声を頂くことがあります。

前回のブログでもお話しさせて頂いた通り、従来のオンプレミス型のERPパッケージ導入において生じたアドオンの長年の仕様追加・変更や開発担当の変更などにより、システムは複雑化し、そのブラックボックス化しているレガシーシステム(技術的負債)が、運用保守コストの増大や、新機能を追加する際の妨げとなっていることは事実です。

これは、現在お使いのシステムをクラウド上に移行したとしても同じです。基盤が変わって、いくらかの延命措置をほどこしたとしても、根本的な解決にはならないことが明らかであることは、ご理解いただけるのではと思います。

DXレポートでもふれられていますが、そうした技術的負債を抱えている各企業では、既存システムの運用保守コストでシステム予算の大部分を使ってしまっており、本来、企業が成長していくために必要な新しいシステムに対する予算が使えない状況が発生しているのです。

また、DX人材を育てようにも、IT部門に所属している人材は現行システムの保守・運用に追われ、新しい技術の習得や検証ができないことも大きな問題となっています。

特に国内において顕著なこのような状態に対しては、レガシーシステムのモダナイゼーションにより、IT投資の7,8割を占めている保守コストを削減し、新規投資に振り向ける「IT投資構造の改革」が必要不可欠なのです。

さらに、国内における労働人口減少という状況も発生しており、これをカバーするためには、プロセスのシンプル化・デジタル化による業務の生産性向上、すなわち、「デジタル化による企業競争力の強化」が必要となっています。

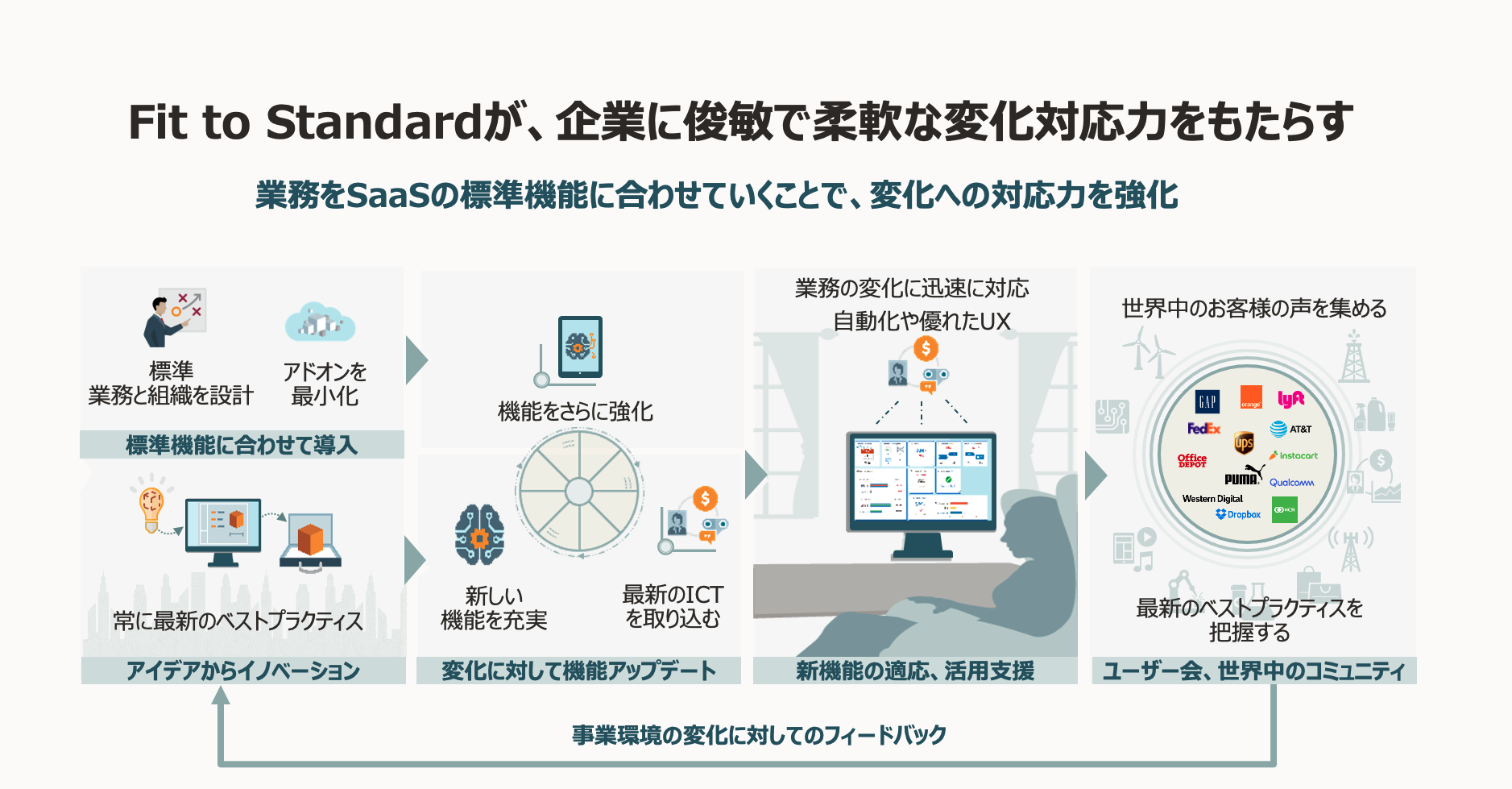

既存のERPパッケージの運用保守や新機能を追加するためのバージョンアップに対して多額のコストがかかることや、継続的に技術者不足の状態となるであろう現状を考えれば、定期的に提供される最新機能のメリットを享受するため、「Fit to Standard」のアプローチでERPパッケージを導入しアドオンを抑制することが必要になるでしょう。

これまでの多くの企業が、オンプレミス型のERPパッケージの導入において、「Fit Gapアプローチ」をとったことにより生じた多くのアドオンによる弊害を実際に体験したことで、クラウド型のアプリケーションが主流となり始めた現在、改めて、「Fit to Standard」の重要性が広く認知されてきているのです。

また、事業環境が日々変わるなか、要件定義してから稼働するまで長い年月をかけて基幹システムを導入することで、稼働時点の事業環境との要件とのミスマッチ、システム変更、そして、DXへの取組が停滞するリスクなども発生します。

大型バージョンアップの労力をかけずに、定期的に提供される最新機能のメリットを享受するためには、現在、利用しているERPシステムをそのままクラウドに乗せ換えるのではなく、Pure SaaSのクラウド型アプリケーションを導入することが必要です。また、追加開発に伴い将来のバージョンアップから生じる膨大なコストの抑制、さらには、これからの未来を担うDX人材の育成を行うため、企業経営を考慮した新しいERPパッケージの導入においては、「Fit to Standard」アプローチの利用が、必要不可欠なものといえるのではないでしょうか。

今回は、「Fit to Standard」に対する現場感という視点での質問を1つとりあげて記載させていただきました。

次回も引き続き同じテーマで記載させて頂く予定です。