もしもみなみんがDBをクラウドで動かしてみたら indexページ ▶▶

※本記事は最終更新日の2020/6時点のものになります

前回はOracle Cloud Infrastructure(以降OCI)で利用可能なOracle Databaseのサービスについて違いを解説しましたが、今回からはその中の一つ、OCI Exadata / ExaCS のサービスについて解説していきます。

- 1. Exadata Cloud Serviceとは

- 2. ExaCSを作ってみよう – 事前準備

- 3. ExaCSを作ってみよう – 環境作成

- 4. ExaCSを作ってみよう – SSHログイン

- 5. まとめ

1. Exadata Cloud Serviceとは

Oracle Cloud Infrastructure Exadata Cloud Service (以降 ExaCS)は、Oracle Databaseが高い可用性を備えつつ高いパフォーマンスを発揮できるOracle Exadata Database Machine(以降Exadata)が利用可能なサービスです。同じようにOCI上でExadataを利用可能なサービスとしては、Autonomous Data WarehouseやAutonomous Transaction Processing などのAutonomous Databaseのサービスがありますが、ExaCS が他のサービスと大きく違うところは、全オプションが使える専有型のUser-Managed サービスであるということです。

- 専有型 : H/Wもユーザー専有となり、他のユーザーの環境と分離されるため、セキュリティ・性能を担保できる

- User-Managed サービス : OS以上は顧客管理。OS上の構築・運用・管理に有効な機能を、クラウドのツールでも提供。パッチ適用やメンテナンスの実施判断・作業タイミングは顧客判。OSログインが可能でこれまで同様の管理方法を用いることができる(OS権限が必要な変更作業、サード・パーティのAgentの導入、ローカルにログやダンプファイルの配置など)ので、別途インスタンスやストレージサービスを立てる必要はない

また、オンライン・スケーリング(停止なし)での1時間単位での柔軟な価格体系、デフォルトでの可用性構成や容易に高可用性構成が組めること、PaaSとしてのプロビジョニングや管理面などのメリットがあります。

- Oracle Cloud Infrastructure Document > Service > Database > Exadata DB Systems

2. ExaCS を作ってみよう – 事前準備

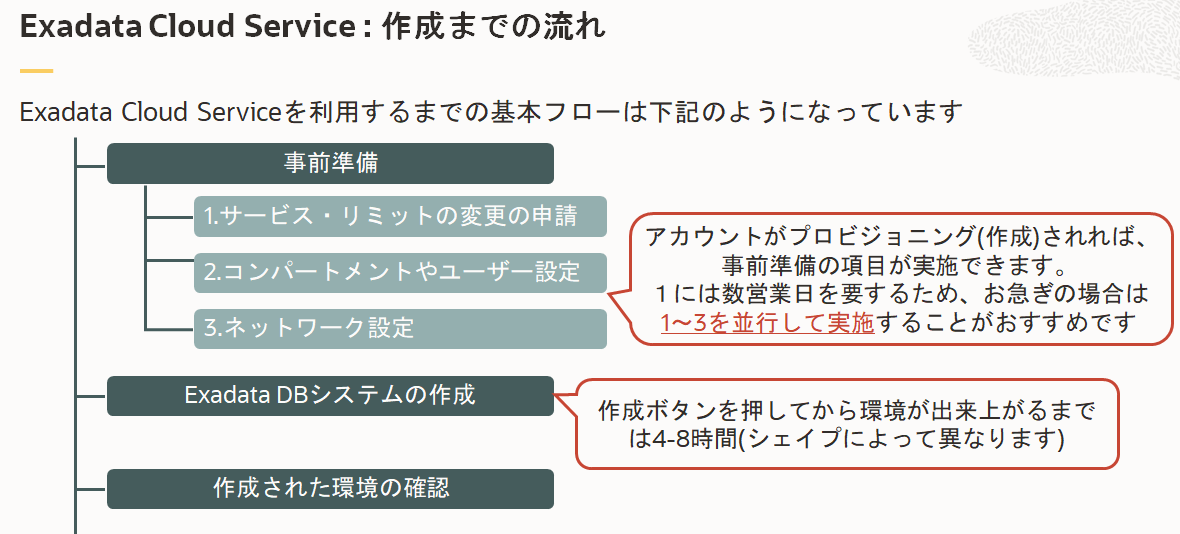

利用するまでの基本フロー

シェイプの確認

ExaCSで利用可能なシェイプは、下記の通りです。シェイプ名にはモデル(X8やX7など)が入ってないので、利用したいシェイプ名を事前に確認しましょう。

サービス制限の確認・引き上げのリクエスト

ExaCSを利用するには、まずサービス制限を引き上げる必要があります。ExaCSを作る前に、下記のリンクをご参考にご準備ください。

テナント内の準備

次に、環境作成する前に必要な環境確認やインフラレイヤーでの準備を、下記のチュートリアルをみながら準備しましょう。

・OCIコンソールにアクセスして基本を理解する – Oracle Cloud Infrastructureを使ってみよう(その1)

・クラウドに仮想ネットワーク(VCN)を作る – Oracle Cloud Infrastructureを使ってみよう(その2)

ExaCS用のVCN内の設定として、前提条件は下記のようなものがあります。

- ExaCSでは、2つのサブネット(クライアント・サブネットとバックアップ・サブネット)が必要なので2つ作成

- クライアント・サブネット内では全てのノード間で、TCPとICMPの疎通が必要なのでセキュリティ・リストを設定

- IPアドレス・スペースの要件

- Exadata DBシステムで利用するサブネットで192.168.*(特に19.2.168.128.0/20)、クライアント・サブネットでは192.168.16.16/28と重複しないこと

- 複数システムを利用する場合、相互のIPアドレスが重複しないこと

- シェイプ(ラック・サイズ)に応じて、必要なアドレス数を用意

- オブジェクト・ストレージへのアクセス設定

- DB自動バックアップ、パッチ適用やクラウド・ツールの更新にオブジェクト・ストレージへのアクセスが必要(134.70.0.0/17)

詳細はこちら : Exadata DBシステム > Exadata DBシステムのネットワーク設定

3. ExaCSを作ってみよう – 環境作成

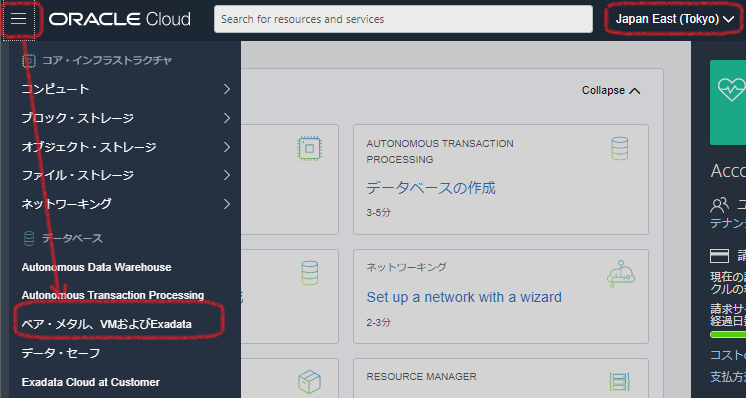

では、Oracle Cloud Infrastructureのコンソールにログインして、早速ExaCS を作ってみましょう!

リージョンが正しいものを選択しているか確認しましょう。そして、左側のコンソールメニューから、データベース> ベア・メタル、VMおよびExadata を選択します

コンパートメントが正しいものを選択しているか確認し、『DBシステムの作成』をクリック

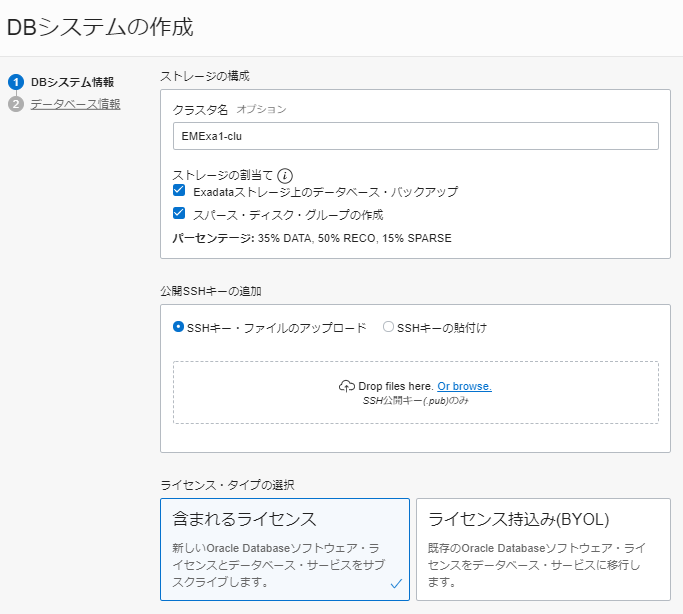

・DBシステムの情報を入力

ここでは、作成する環境(システム)に関する情報を選択・入力します。

- コンパートメントの選択: 利用するコンパートメントを選択します

- DBシステムの名前の指定 : 作成するシステムの任意の名前を入力。一覧で表示される名前など、作成するシステムを管理するのに使います

- 可用性ドメインの選択 : 利用する可用性ドメインを選択。東京や大阪の場合は1つ

- シェイプ・タイプの選択 : Exadataを選択

- シェイプの選択 : 利用するシェイプ(ExadataのRackモデル)を選択。ここで選択できない場合は、サービス制限で利用可能になってない可能性があるので、サービス制限の状況を確認しましょう。(第16回 サービス制限について)

- CPUコア数 : DBシステム全体で有効にするOCPU数を入力します。0から各シェイプ毎の最大数までで、なおかつノード数の倍数を指定可能です。(例 : Base/Quarterの場合は2の倍数)0を指定して作成した場合は、コンピュート(ノード)は停止している状態で出来上がります。

- クラスタ名 : 環境の全ノード(コンピュート)にまたがるクラスタ名を入力。文字で始まる11文字以内ので文字/数字/ハイフンのみで入力してください

- ストレージの割当て : 『Exadataストレージ上のデータベース・バックアップ』(ローカルへのバックアップを取得するかどうか)、『スパース・ディスク・グループの作成』(Exadata Snapshot機能を使うかどうか)を要件に合わせてチェックボックスにチェックをいれます。この選択によって、ストレージの各記憶域(ASMのDisk Group)に割り当てられるサイズが決まります。この割合は後から変更はできないのでご注意ください

参照 : Exadata DB システム >記憶域構成 - 公開SSHキーの追加 : OSログインで利用するSSH鍵の公開鍵を登録します。これのペアとなる秘密鍵をOSアクセスの際に利用します

- ライセンス・タイプの選択 : 『含まれるライセンス』か『ライセンス持ち込み(BYOL)』を選択。これは後から変更できます

- <コンパートメント名>の仮想クラウド・ネットワーク : 事前準備で用意したVCNを指定

- <コンパートメント名>のクライアントのサブネット : 事前準備で用意したクライアント用のサブネットを選択

- BAKCUP SUBNET : 事前準備で用意したバックアップ用のサブネットを選択

- ホスト名接頭辞 : 任意のホスト名の接頭辞を入力。指定した名前+自動で割り振られた名前が、ホスト名となります

- 拡張オプション : タイム・ゾーンの選択やタグ指定の設定

ここまでの入力内容を確認したら、『次』をクリック

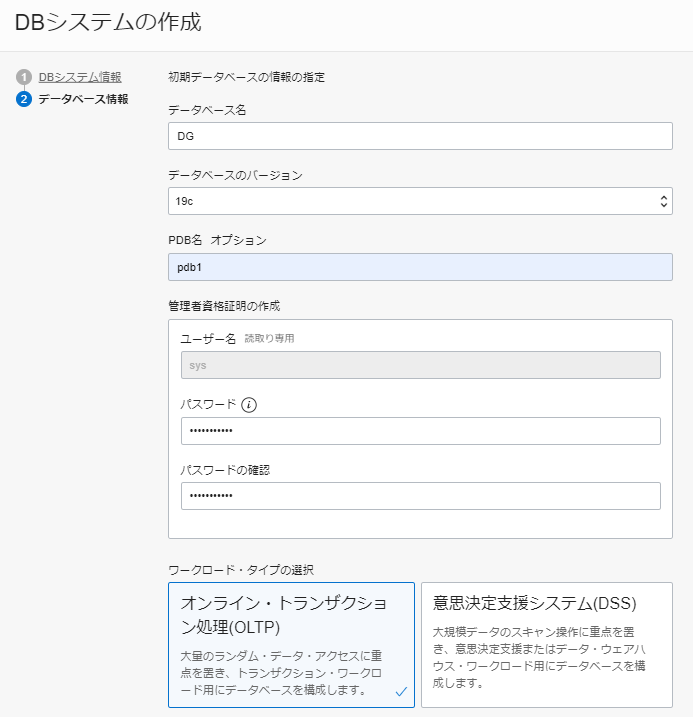

・データベースの情報を入力

ここでは、DBシステム作成時に一緒に作成される1つめのデータベースの情報を選択・入力します。2個目以降は、環境(システム)が出来上がってから後から追加していくことが可能です。

- データベース名 : 命名規則にそった任意のデータベース名を入力。アルファベットの文字で始まり、最大8文字の英数字(特殊文字は不可)を含めることができます。

- データベースのバージョン : データベースのバージョンを選択。11.2/12.1/12.2/18c/19cが選択可能で、それぞれクラウド上で利用可能な最新バージョンで作成されます

- PDB名(オプション) : 12.1以上の場合、シングル・テナント(1PDB)のCDB構成で作成されます。その1つのPDBの任意の名前を入力します

- 管理者資格証明の作成 : データベースの管理者パスワードを入力します

- ワークロード・タイプの選択 : OLTPとDSS。作成されるデータベースのデフォルトの状態(パラメータ設定など)が変わります。作成後に自分で各種の設定変更は可能です

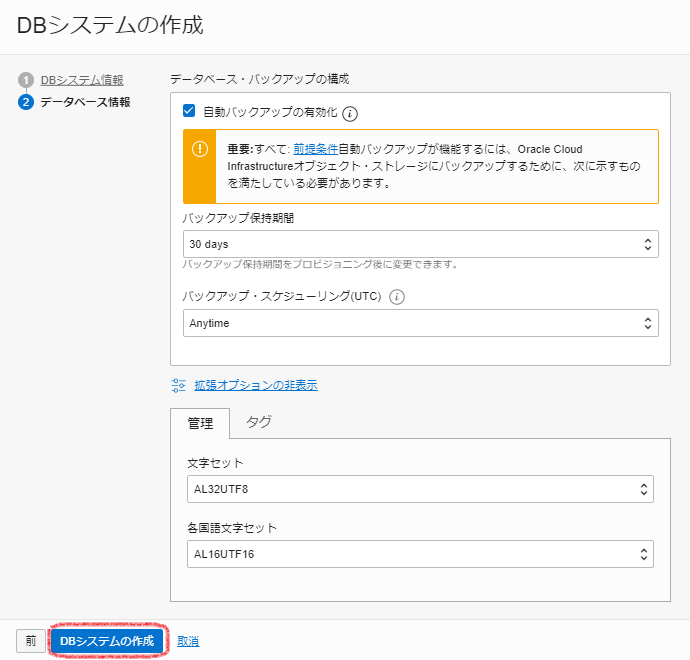

- 自動バックアップの有効化 : チェックをいれると、1つ目のデータベースの自動バックアップ(宛先はオブジェクト・ストレージ)の設定がされます。後から設定変更可能です

- バックアップの保持期間 : オブジェクト・ストレージ上での保持期間を選択。7/15/30/45/60 日から選択可能です

- バックアップ・スケジューリング : 開始時間を2時間枠の中で選択

- 拡張オプション : キャラクタ・セットと各国語文字セット選択やタグ指定の設定

ここまでの入力内容を確認したら、『DBシステムの作成』をクリック

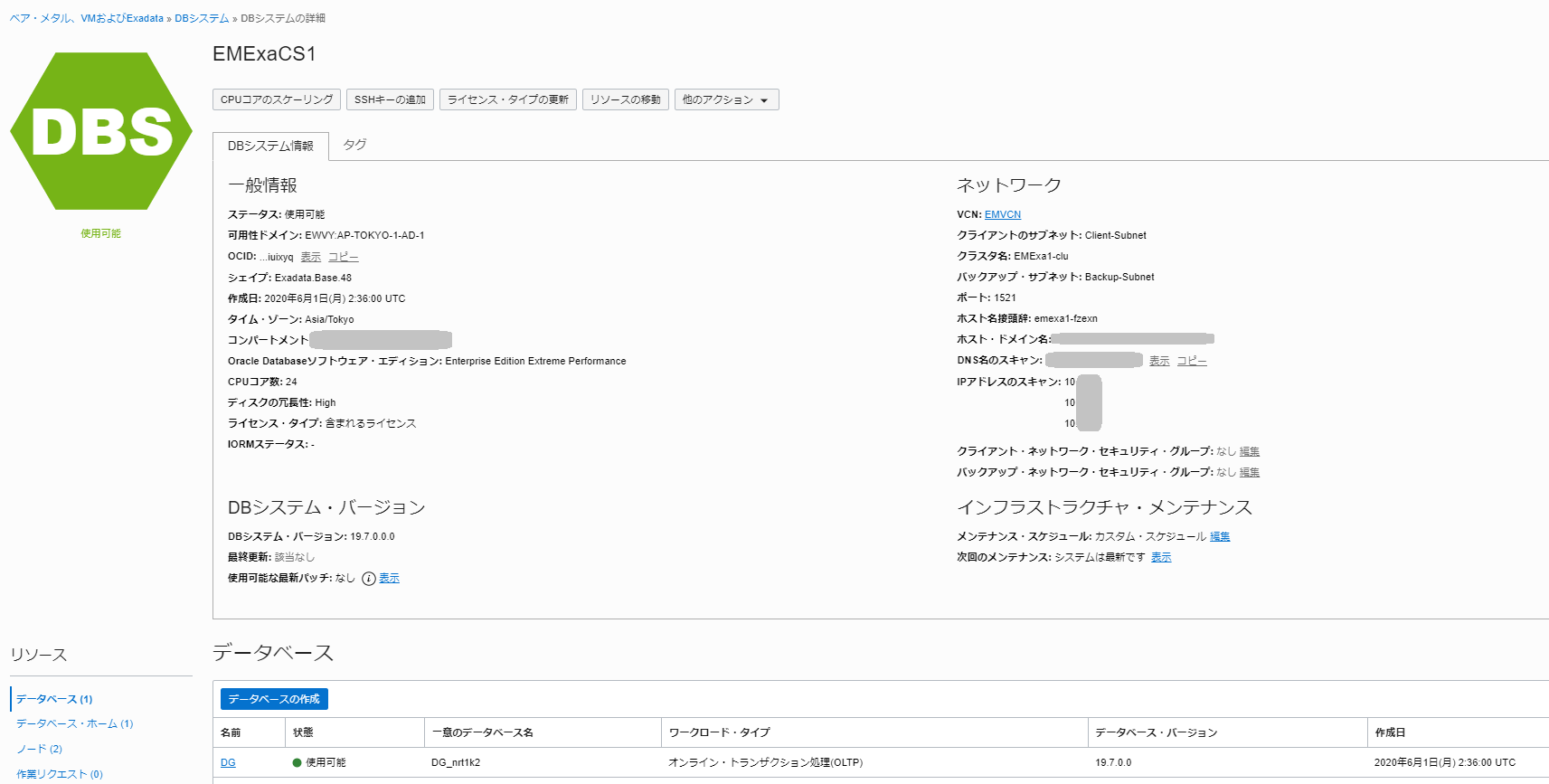

作成したDBシステムが使用可能ステータスになったら作成完了です。専有型の環境のデプロイなので、Rackサイズによって前後しますが作成完了までに数時間かかります

参照 : Exadata DB システム> Exadata DBシステムの作成

4. ExaCSを作ってみよう – 触ってみよう

・作成したExadata DBシステムに接続(OSログイン)

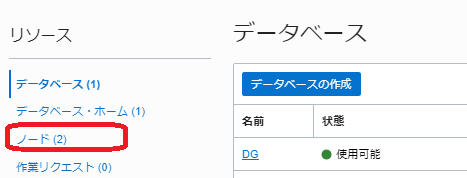

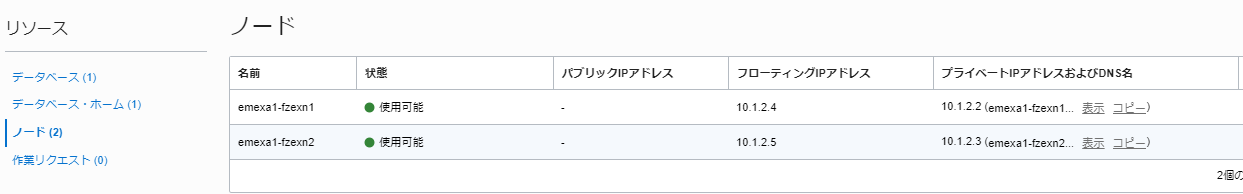

使用可能になったらまずはログインできるか確認してみましょう。DBシステムの詳細ページで、環境(システム)の情報を確認することが可能です。左下の方に”リソース”のタブがあるので、ここで”ノード”を選択すると各ノードの情報を表示できます。

今回、プライベート・サブネットを利用したので、プライベートIPアドレスを確認します。

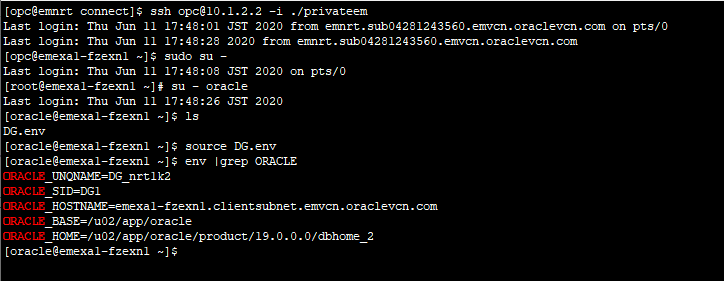

あとは、OSユーザーはopcユーザーで、確認したIPアドレスとDBシステム作成時に登録した公開鍵のペアとなる秘密鍵を使ってログインします。

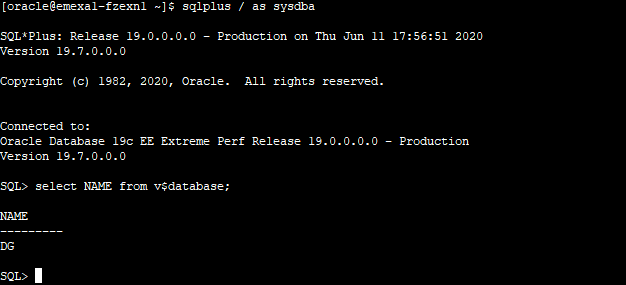

上記のように、opcユーザーからはsudoでrootユーザーに切り替えが可能です。そこからoracleユーザーに切り替えると、最初は環境変数が設定されていない状況です。ただし、作成したデータベースの環境変数設定ファイルがoracleユーザーのHOMEディレクトリに自動で生成されているので、そのファイルの中身を読み込んであげると、簡単に環境変数が設定されるのでデータベースへの接続もすぐ行えます。

参照: Exadata DBシステム > Exadata DBシステムへの接続 > SSHを使用したComputeノードへの接続

5. まとめ

今回は、ExaCS の作成について簡単に触れてみました。これまで何度も、オンプレミスのExadataのセットアップを何時間もかけてやったことを思い出しながらやっていると、細かい知識がなくてもこれだけでExadataを使える状態になるのは本当に楽ですね。

次回以降では、もう少し具体的な詳細について解説していきたいと思います。