この記事はKelly Smithによる”Oracle Database Zero Data Loss Cloud Protect: Real-time protection for your on-premises Oracle databases“の日本語翻訳版記事です。

2025年10月15日

この度、Oracle Database Zero Data Loss Cloud Protect のリリースを発表します。

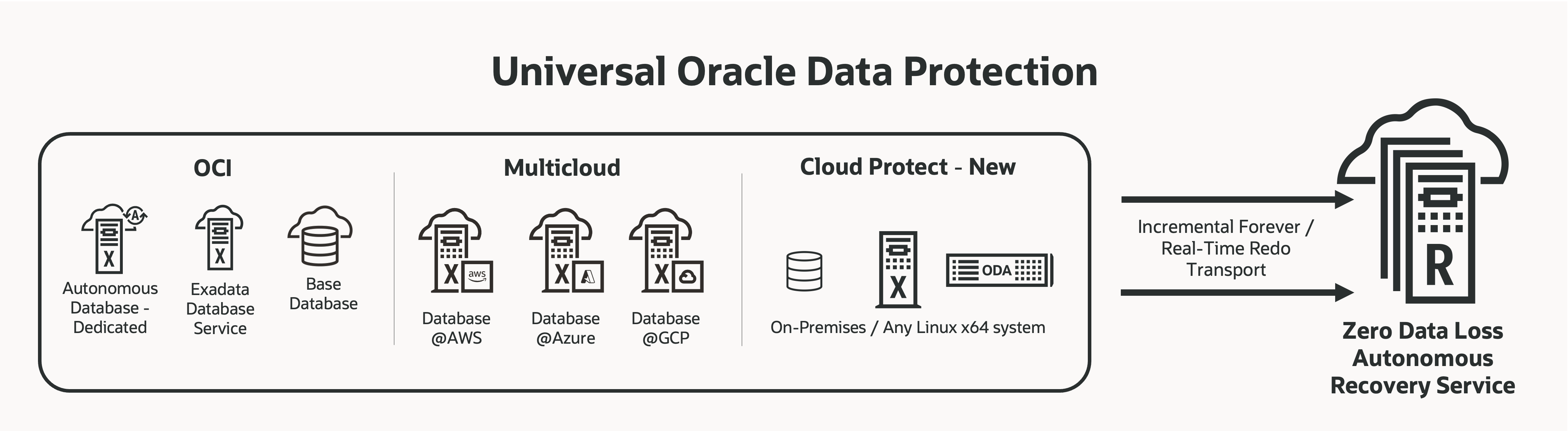

この新機能は、Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service の一部として提供され、オンプレミスの Linux x64 環境上で稼働しているOracle Databaseのバックアップを可能にします。これにより、オンプレミスのデータベースでもクラウドのリアルタイムなトランザクション保護、論理的にエアギャップ化されたイミュータブル(変更不可)なバックアップ、高速なポイントインタイムリカバリを直接活用できるようになりました。

Zero Data Loss Cloud Protectの主な特長

- リアルタイムなデータベース保護によりゼロ・データロスを実現

システム障害やランサムウェア攻撃が発生した場合でも、発生時点から1秒未満の精度でリカバリが可能です。 - ポリシー・ベースのバックアップ保持ロックによるイミュータブルなバックアップ

ポリシーに基づくバックアップ保持ロックにより、テナンシ内のどのユーザーによる削除や変更も防止します。 - 週次フルバックアップが不要になり、運用効率が向上

バックアップ処理時のCPU、メモリ、I/Oなどの負荷を軽減し、全体的なデータベースコストの削減にもつながります。 - 永久増分バックアップの運用によりバックアップウィンドウを短縮

データベースとAutonomous Recovery Service間で転送されるバックアップデータ量を最小限に抑えます。 - リカバリの信頼性向上

すべてのバックアップについて、自動で安全性をチェックすることで、万が一のときも確実に復旧できる安心感を提供します。 - 集中管理による可視化

細かな状況まで確認できるダッシュボードで、データベース保護の状態をまとめて把握できます。

アーキテクチャ

Cloud Protectでは、バックアップの保存先としてAutonomous Recovery Serviceを活用します(図1参照)

リージョン内の高い可用性を確保するため、Autonomous Recovery Serviceはバックアップデータを自動的に他のアベイラビリティ・ドメインやゾーン、またはフォルト・ドメインに複製します(クラウドの構成によって異なります)。リストア時には、オリジナルまたは複製されたバックアップのどちらでも自動的に利用できます。また、Autonomous Recovery Serviceは、最新の増分バックアップ時点までの仮想フルバックアップ(コンテナデータベースまたは個別のプラガブルデータベース単位)を作成し、アーカイブログと合わせて送信することで、迅速なポイントインタイムリカバリを実現します。

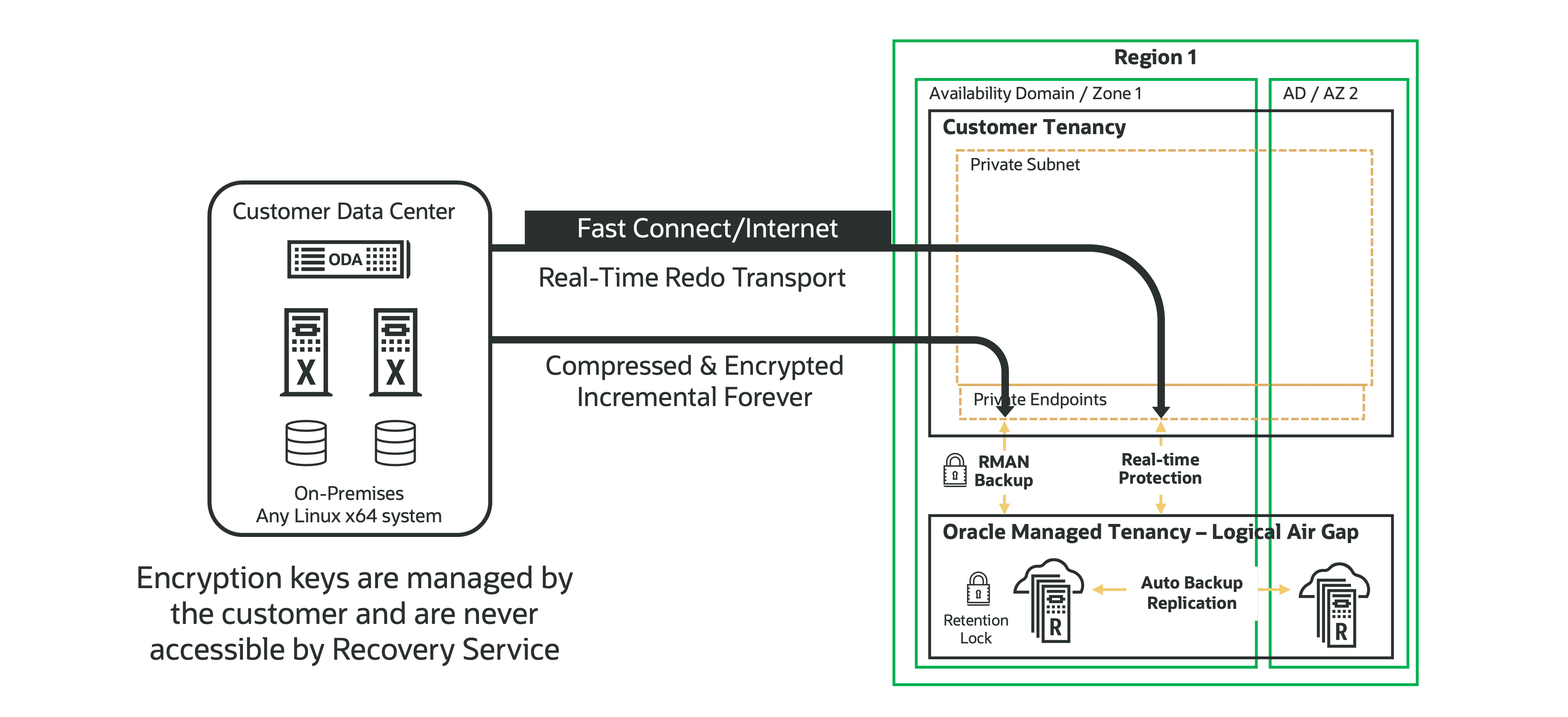

Cloud Protectのバックアップ経路は、OCI Database Servicesの場合とよく似ています。

まず、お客様のデータセンター内でクライアント側のRMANからバックアップが開始されます。そのデータは、FastConnectまたはインターネットを経由し、お客様のテナンシのプライベートサブネットを通って、プライベートエンドポイントを経由し、最終的にOracleが管理するテナンシ上のAutonomous Recovery Serviceのインフラストラクチャに送信されます。

図1- Zero Data Loss Cloud Protectのアーキテクチャ

モニタリング

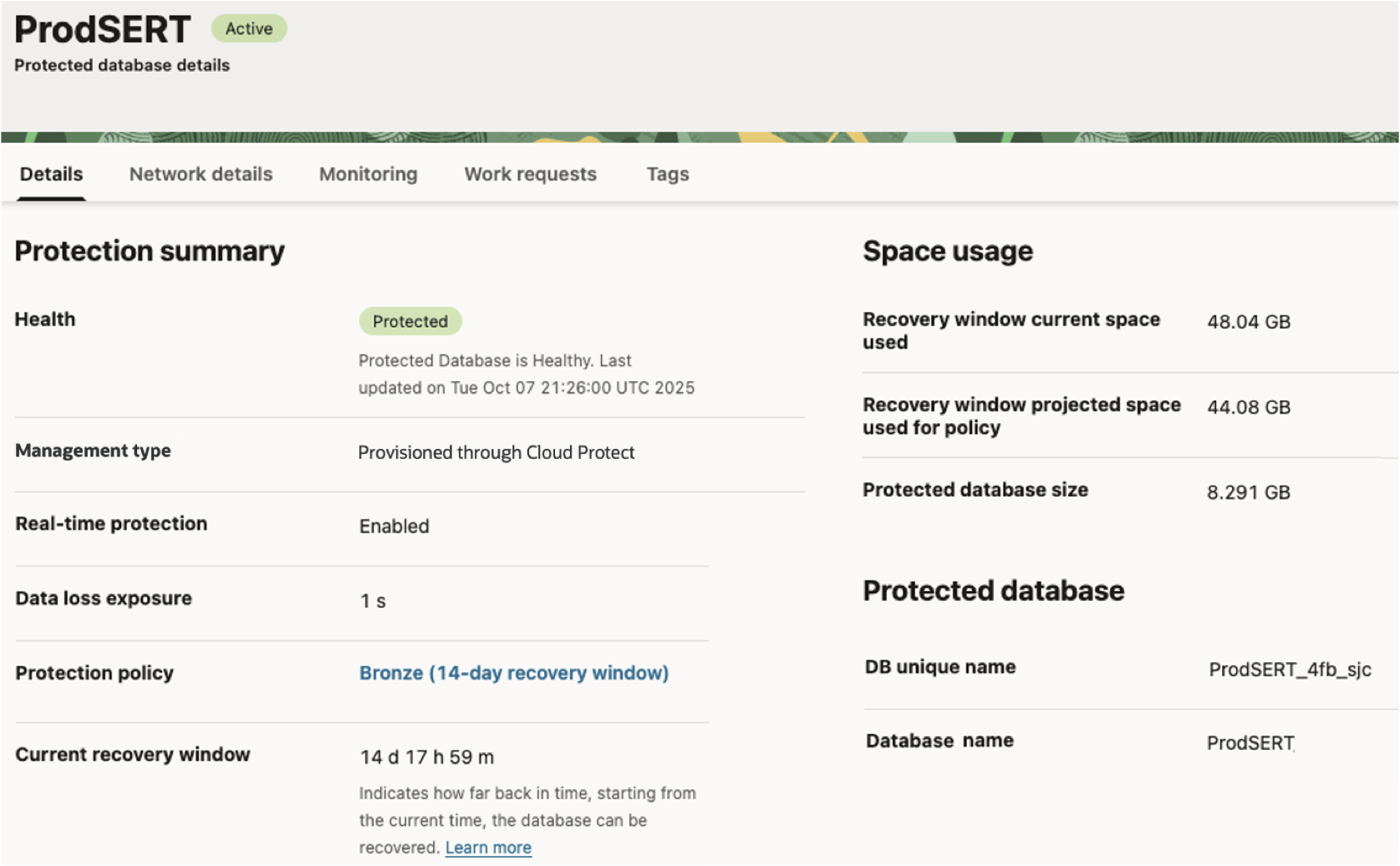

Autonomous Recovery Serviceは、Cloud Protect経由で取得したオンプレミスデータベースのバックアップも、OCI Database Serviceと同様に表示します(図2参照)

各データベースごとに、バックアップの健全性やデータ損失リスク、リカバリ可能な期間、ストレージの使用状況などを確認できます。また、アラーム設定やコスト分析レポートの作成も可能なので、環境の管理がより効率的に行えます。

図2 – Cloud Protectの詳細

リカバリ

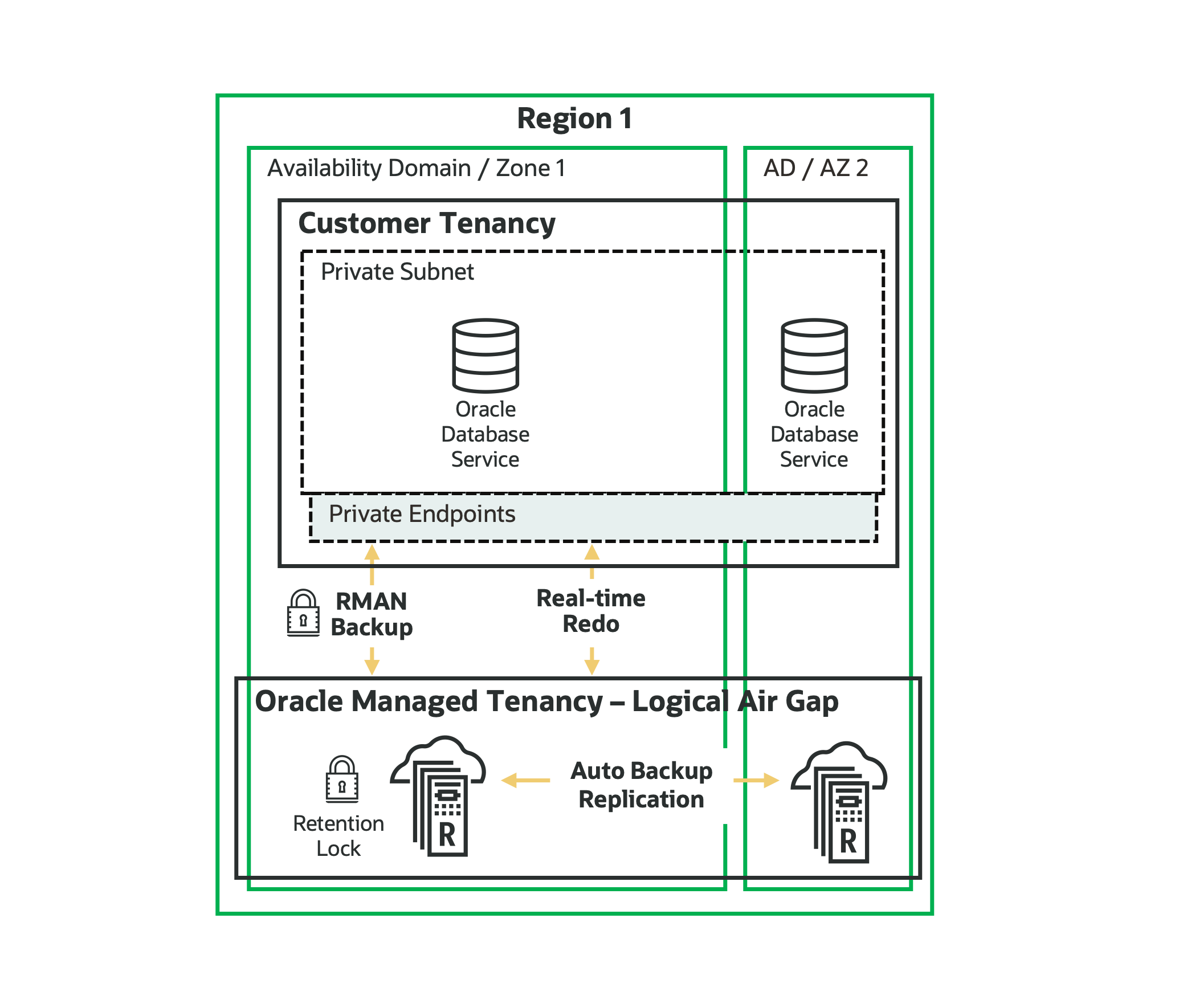

オンプレミス・データベースのリカバリも非常にスムーズに行えます。データはAutonomous Recovery Serviceから送信され、プライベート・エンドポイントを通り、お客様テナンシ内のプライベート・サブネットを経由して、最終的にRMANクライアントへ到達し、データベースをすぐに復旧できる状態にします。

リストア操作はCloud Protectを使えば簡単に行えます。リストアの流れはオンプレミスの場合と同様で、データはRecovery Serviceから送信され、テナンシ内のプライベート・エンドポイントとプライベート・サブネットを経由し、最終的にRMANクライアントに到達して、データベースを復旧します。

図3 – Recovery Serviceのアーキテクチャ

暗号鍵はお客様自身で管理し、Autonomous Recovery Serviceのバックアップと一緒に保存されることはありません。オンプレミスでもクラウドでも、リカバリ時にはこの暗号鍵が必要になるため、必ず安全に保管してください。

Cloud Protectは本日からご利用いただけますので、いつでもご利用を開始できます。

また、OCIのこの新しい機能についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひOracle AI Worldにご参加ください。

展示エリアには学習セッションやご質問に対応するスタッフもおりますので、ぜひお立ち寄りください。

Learning Session

Recovery Service: Zero Data Loss Protection for Cloud & On-Premises Databases [LRN2936]

展示会場

Oracle AI World Hub at The Venetian

参考情報

公式ドキュメント:Oracle Database Autonomous Recovery Serviceの使用

https://docs.oracle.com/ja/cloud/paas/recovery-service/dbrsu/azure-multicloud-recoveryservice.html

Autonomous Recovery Service セットアップ・チェックリスト

https://blogs.oracle.com/oracle4engineer/post/ja-autonomous-recovery-service-checklist