本ウェビナーでは、「ステークホルダーからの要望に応えるための経営判断と意思決定の高速化・高度化」に対する要望が高まっている背景から、具体的な実現手法、効果的なシステムの実装方法について、M&A/Due Diligence、バックオフィス業務や人事制度改革のコンサルティングに強みをお持ちのグローウィン・パートナーズ株式会社様、経営管理ソリューションをはじめとしたデータ活用領域でのクラウドサービス導入経験が豊富なシステムエグゼ様とご一緒にご紹介させていただきました。

■データドリブン経営で実現するROIC経営 ~今求められる経理部門の姿と情報資産活用の仕組みづくり~

ー講師:グローウィン・パートナーズ株式会社 大沼 善次郎様

-ROIC経営が求められる背景およびROIC経営とは?

「PBR1割れに関する東証の要請は知っているが、対応が進んでいない」

「コングロマリットディスカウントを解消したい」

「従来のPLのみではなく、資本効率にも着目をした企業価値の向上につながる経営を実現したい」

こういったお言葉や想いを上場企業のCFOからお聞きすることが増えてきています。

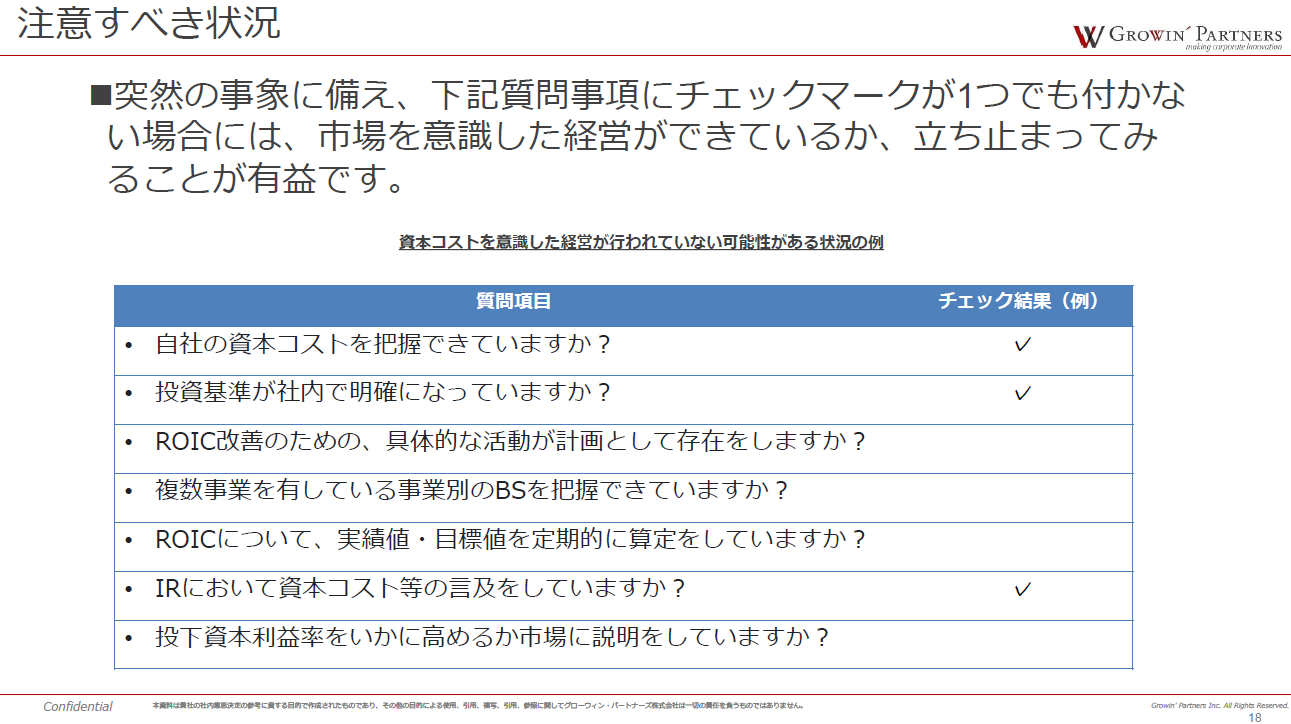

低成長を背景にアクティビストをはじめとした機関投資家による株主提案の急増、2023年3月31日の東京証券取引所からの「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」という要請などを背景に資本コスト等の開示を進める企業が増えてきており、今後も定量情報を開示していく企業が増加することが見込まれます。

これらの取り組みを計画的に進められている企業がある一方で、「外圧」により財務・経理部門や経営企画部門の方々が急遽検討を開始し、手探りでの対応に苦心されているようなケースも多くあるように感じています。

ーROIC経営とは?

ROIC経営の本質は付加価値(=EVA : Economic Value Added)の最大化を目指し、企業として株主や債権者へのリターンである加重平均資本コスト(WACC)を上回る投資リターンである投下資本利益率(ROIC)をあげられる戦略の策定・実行を進めることです。この戦略実行の過程・活動を投資家に説明し企業価値向上を進める、これを推進する役割がFP&Aです。

またこのROICは規模ではなく投下した金額のリターンを率で表現するため、多角化をしている企業にとっては全社資源を適切に配分する(事業ポートフォリオ管理)のためにも有効です。

ビジネスモデル、長期戦略を軸に、ROICを実行戦略やKPIに組み込み、これらの取り組み・実績をステークホルダーへ発信・対話しながら価値創造ストーリーを磨き上げ企業価値向上へ繋げるのがROIC経営です。

-ROIC経営の実現に向けて

・全社視点と事業別視点という2つの視点

ROIC経営を実現するには導入・定着に時間を要します。

経営管理数値としてROE/ROIC/PBRといった全社視点で見るべきもの、事業ポートフォリオ管理の観点から事業別PL、ROICといった指標や、これを更にブレイクダウンした在庫や債券の回転期間など見るべき指標は階層化されているため、まずは全社視点で導入しやすい企業全体のKPIから、その後事業部に関するKPIを順次設定・導入していくのが一般的である。最初から細部、例えば逆ROICツリーの設定にはその調整に時間を要するため、できるところ・把握しやすいところからの導入を推奨しています。

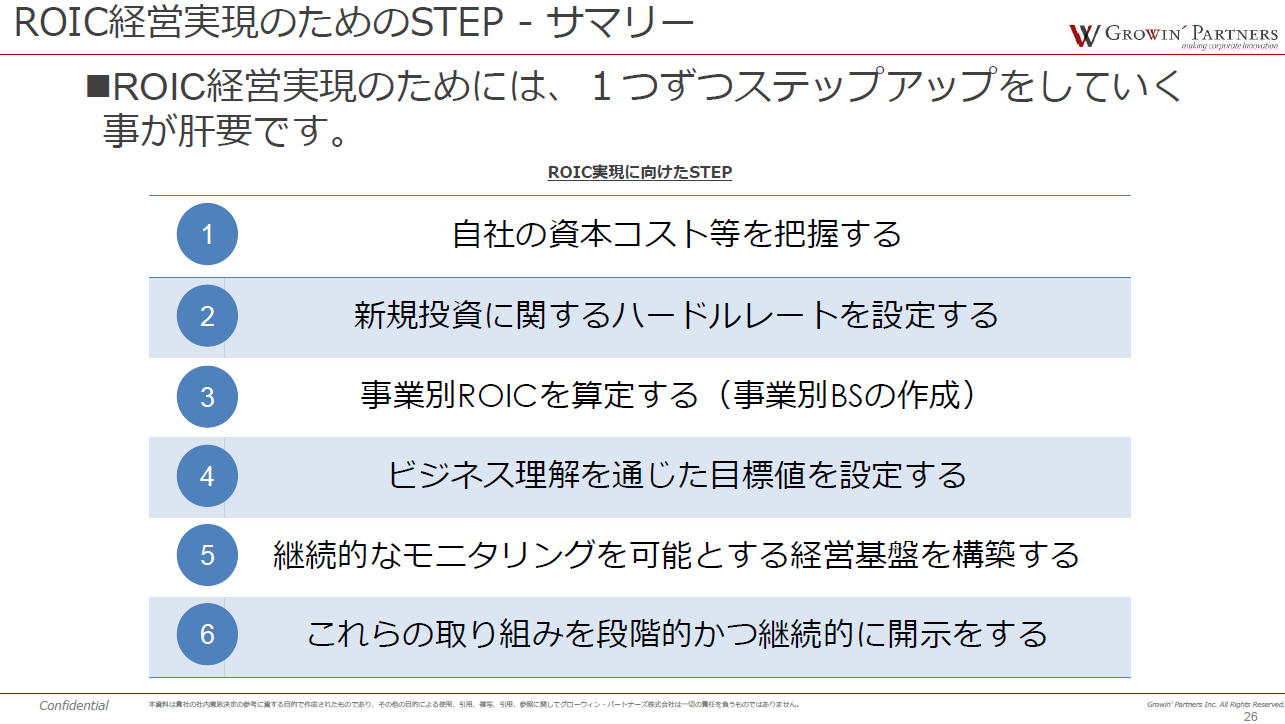

・実現に向けたステップ

事業別ROICの実績値の算定をしたうえで、目標値の設定と継続的にモニタリングする経営基盤を構築して、これらの取り組みを段階的かつ継続的に開示をしていくのが具体的なステップになります。

この際M&Aをはじめとした新規投資に関しては、ハードルレートを上回ったかどうかだけで判断できるものではありません。コアビジネスに照らして投資がどのようなシナジーを生み出すことができるか?を軸に、ビジョンに基づく中長期のグループ戦略や短期・中期視点でのハードルレートを掛け合わせて判断を行うことが必要です。

またM&Aの際には、ハードルレートの提示に加えて、どこまで企業としてリスクを許容できるか、仮に事業が上手くいかなかった場合の減損リスクが全社のBSにどう影響を与えるかの定量評価を行うことも有用です。

大切なのは立案時に管理部門が将来のリスクを事前にしっかりと数値に落として、経営層や事業部門に戦略をより深く考えてもらうことが、その戦略の成功率を高めるものと考えています。

・ビジネス理解を通じ目標値の設定

目標値の設定はROICを分解し、各KPIへブレイクダウンし各事業部でのKPIへ落とし込み具体的な活動に繋げていく、いわゆる逆ROICツリーで管理するのが一般的です。

PL情報・PL計画を基礎にして販売情報も含めた非財務情報も活用し、BS情報・CF情報の将来予測を算定の上、改善に向けた目標値を設定していく。

言い換えると、ビジネス理解を通じてPLの事業計画をベースにBSの予測値を算出し、目標値を設定することでキャッシュフロー・BSも可視化した事業運営(データドリブン経営)を行います。

PLが変化した時にCFにどう影響を与えるか、BSにどんな変化を与えるかをしっかりモデル化しておき、このモデルを踏まえた上で各指標の目標値を設定する。この過程の中で各種の数値の繋がりを理解し明確にしていくことになるため、管理部門を始め関係者がビジネスの内容、事業構造を深く理解できる効果があります。これにより事業構造を照らしてどこを重点的に改善すべきか、改善効果の高いところがどこなのかを明確にすることが可能となり、より現実感をもった目標値の設定が可能となります。

・継続的なモニタリングを可能とする経営基盤の構築

具体的な目標値を年間の事業計画に組み込み、具体的な改善活動に継続的に取り組むためには複数の予算、シナリオに基づく着地見込み、修正予算と共に、実績値との比較といった分析が必要になります。そのためには複数の数値を持つ必要があり複雑な集計作業の手間を削減し、分析業務に時間を使うためには企業内の情報をどのシステムに蓄積し、どのタイミングで活用するかを事前に決定しておき、必要なタイミングで情報を取り出せる仕組みと共にアウトプットのストーリーが重要となる。

また継続的なモニタリングにあたっては、BSを含めたKPIの管理・分析は事業部門だけでは活用しきれないため管理部門のサポートが必要になることが多いように思います。同じデータを年間を通じて見てデータ分析、事業部門やマネジメントとの対話やインサイトの提供が求められます。特に複数事業部門との対話においては横並び比較や成功・失敗情報の取り組みの横展開も含めて、BS情報に精通した会社全体を横ぐしで見ることのできる管理部門のサポート・助言が重要になってくると思います。

最後にROIC経営を実現するためには、見るべき項目、分析・予測業務が増加していきます。それを実現するためには決算早期化も含めて既存業務を効率化し、分析・将来予測業務の比重を高める必要があります。

また財務数値に精通する経理・財務部門は今後は正確かつ迅速な財務報告、ガバナンスといった業務だけではなく、戦略立案や戦略の実行支援の両面での活躍が求められていくと思います。

■Cloud EPMで予算・管理会計業務改革! ~業務効率化とAI/MLで行う予測によるFP&A業務の強化~

ー講師:日本オラクル株式会社 山田 康雄

大沼様のお話にもあったROIC経営の実現に向けて既存業務、予算管理・経営管理業務を如何に効率化して、予測を中心としたFP&A業務を強化していくかについてご紹介させていただきます。

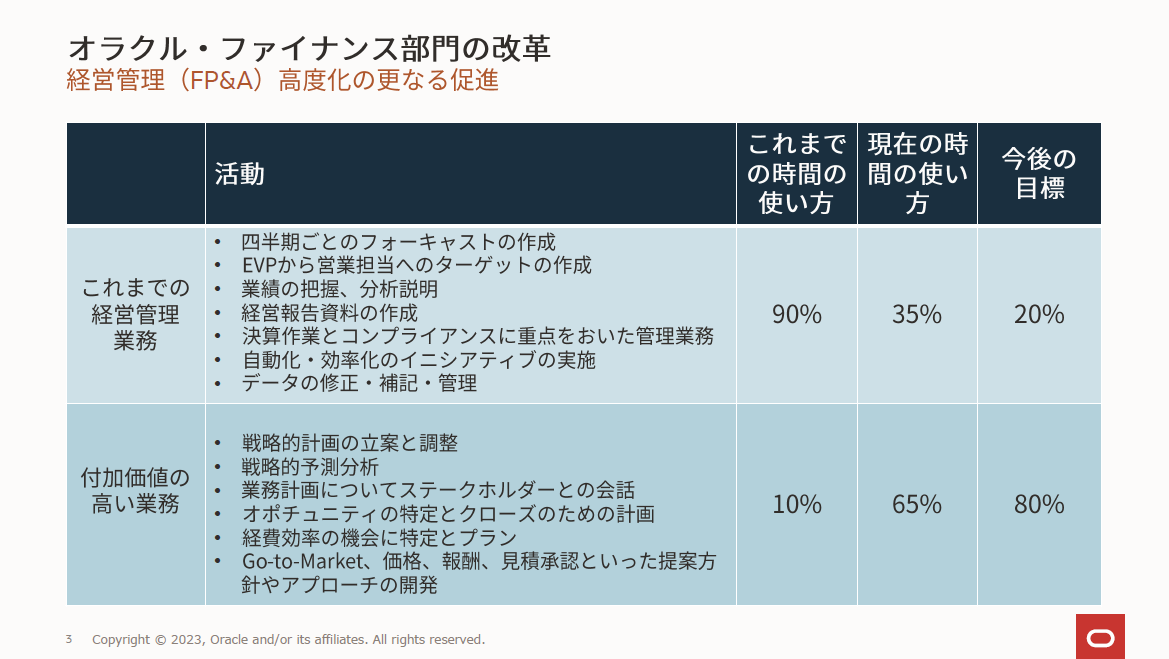

経営管理の高度化については実は弊社自身も取り組んでいます。こちらは弊社のファイナンス部門の実際の現状と今後を表したものです。

これまではデータ収集・集計、報告資料作成などの業務がほとんどで、先ほどお話のあった事業部門との対話やインサイトを提供する、といった業務は1割程度でした。

それを現在では約2/3の時間を分析や将来予測、アクションの共有といったFP&Aの業務に費やしています。弊社自身が自社製品であるCloud EPM Planningを活用し、このような変革を実現しております。

データ収集・集計、レポート作成といった業務は全て自動化し、現在では金曜日の午前中にはデータが揃い、各ボードメンバーがダッシュボードで確認をし、当日夕方の会議においては数字の報告からではなく、具体的なアクションの議論から始めることが可能になっています。

また、業務の効率化と共に経営管理の高度化の方へ使う時間を変化させてきました。

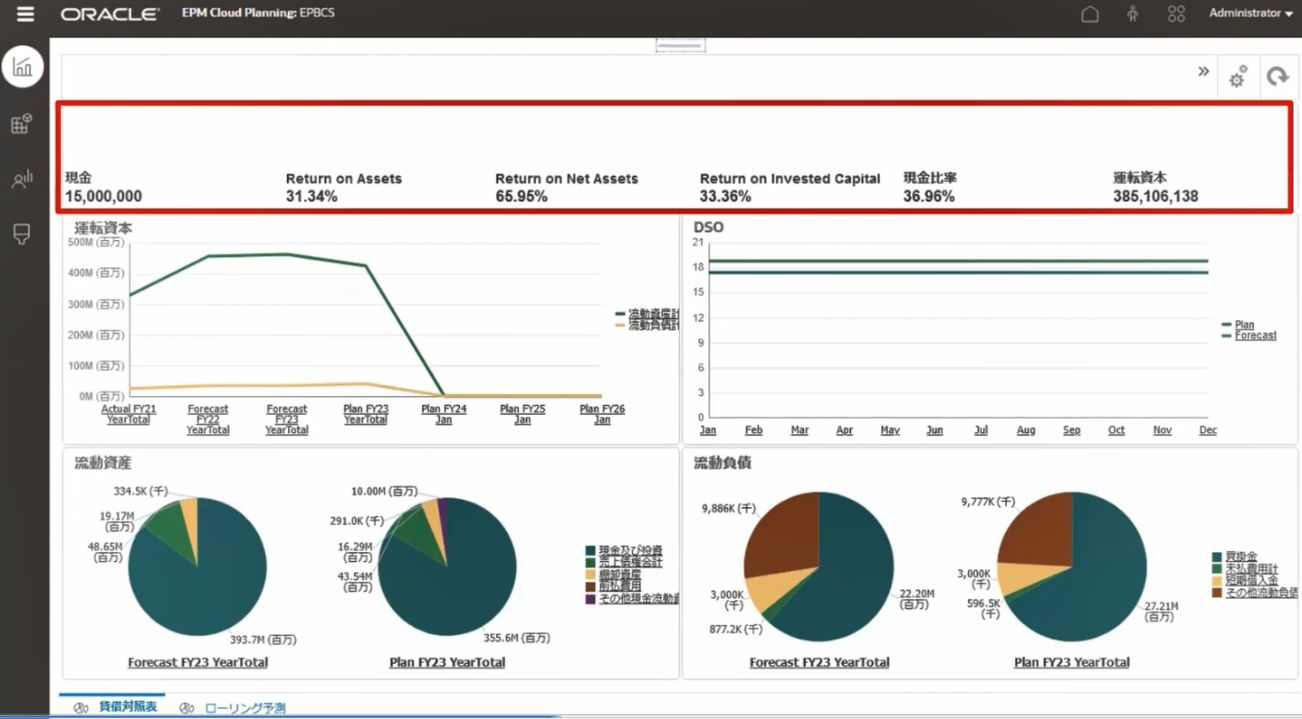

従来は損益中心で管理し、予測や見込みについては人による「最善の見込み」を中心としてきましたが、現在では財務三表が連動した計画・管理をベースに、機械学習やAIを活用した予測にシフトしています。

Cloud EPMには財務モジュールというBS、PL、CF財務三表を連動した予算・予測の作成・実績管理が可能な事前定義モデルもご用意しており、それをベースに自社のKPIやレポートを追加・修正しながらご活用いただくことも可能です。

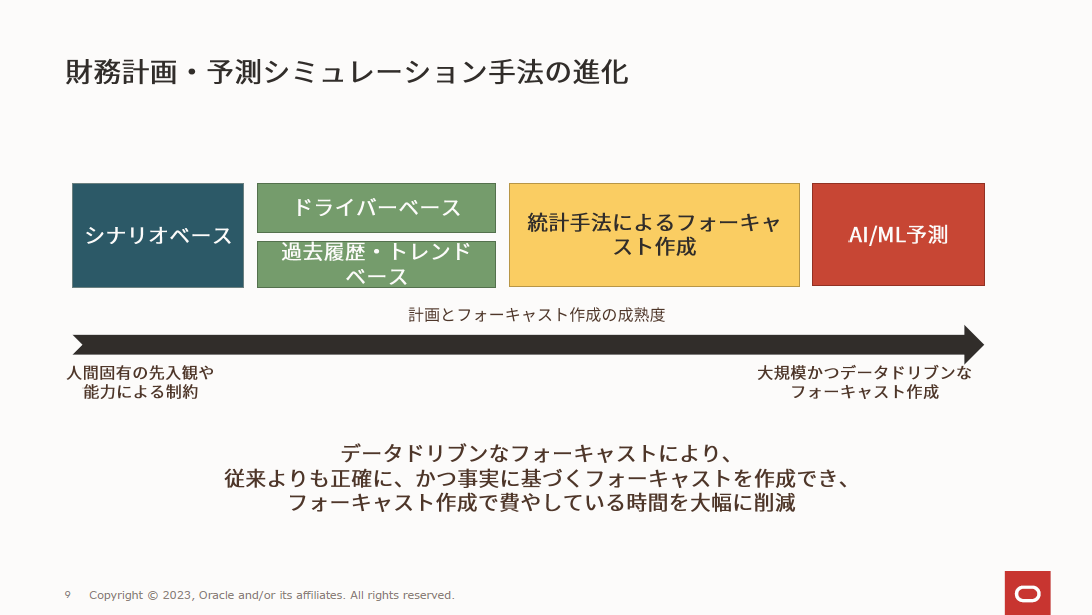

またFP&Aにおける予測に関しては、Cloud EPMの財務計画・予測シミュレーション機能が進化してきてます。

-シナリオベース

いくつかの想定シナリオをベースにしたwhat-if分析、Best/Worstケースを考えながら着地を予想する

-ドライバーベース

複数のドライバー(数量、単価、為替レートなど)の変化を基に数値を予想する

-統計手法によるフォーキャスト

Cloud EPMに組み込まれた統計解析の時系列予測を用いて自社の予測値の確からしさを検討する

-AI/機械学習予測

異常値の検知、根本的な原因など隠れたパターンを明らかにし次のアクションに繋げたり、お客様が所有しているアルゴリズムをEPMに取り込み予測を行ったりすることも可能

最後にCloud EPMを導入しているされる際によく聞きお話として、今ある業務を効率化・システム化する、という段階で留まってしまうというお声が多いです。ユーザや部門で限定的な使用に留まり現場への展開や予実管理だけではなく、より高度な使い方を進めるためには中心となる部門、各ユーザが使いこなせるよう支援し、新たな使い方や管理手法を伝播する体制(CoE: Center of Excellence)が望ましいと考えています。OracleでもCoEのフレームワークや立ち上げるためのご支援も提供してまいります。

■管理会計のシステム化のポイントについて

ー講師:株式会社システムエグゼ 高木 洋希様

管理会計がシステム化されていないお客様の多くではExcelをご利用されていると思います。

誰でも使え汎用性があり応用しやすい一方、以下のような課題もあると認識しています。

・事業成長や組織の拡大に伴いシート数や表の拡大によるファイルサイズが増大し重くて動かない

・財務知識を持った一部のユーザによるカスタマイズに起因した複雑化・属人化

・最新データ管理やセキュリティ管理の難しさ

とはいえ一足飛びにROIC管理や経営管理の高度化を進めることが難しい、という声をお客様からお聞きすることもあります。

その際にシステムエグゼとしては“アジリティ”を重視し、まずは小規模で限定的な範囲で導入・運用を開始し、使いながら改善や適用領域を拡大するような進め方をご提案しています。

ステップを踏みながら進めることで導入プロジェクトのリスクを抑えた短期間での導入が可能であったり、最初の成功体験をベースにすることで関連部門の合意が進めやすいと共に、導入効果の早期刈り取りも期待できます。

経営管理ソリューションとしてシステムエグゼではOracle Cloud EPMを推奨しておりますが、これは経営管理領域で実績と歴史のある製品をSaaS化したもので、業務に必要な機能が網羅されていると同時に、AI/機械学習といった先進機能も包含した製品です。

特にお奨めなのはExcelをユーザー・インターフェースとした“アドホック分析機能”です。

・Excelから直接データを参照しながら、分析軸を自由に操作することが可能

・一元化されたデータに対してセキュアなアクセスが可能

・慣れ親しんだインターフェースのため利用を定着させやすい

経営管理の際のデータ分析に適したデータベースを中心に、データ統合機能により外部データの取り込み・連携をする機能や、ExcelやブラウザをUIとした親しみやすい操作性、レポーティング、アクセス・権限管理といったセキュリティ等を特徴とした強力なEPMのクラウドサービスですので、是非ご提案の機会を賜れれば幸いです。

セミナーでご紹介させていただいた内容をサマリーしているため文章では伝わりにくい点もあるかと思います。ご興味・ご関心がございましたら、ご説明・ご討議の機会をいただければと思います。お気軽にご連絡・お問合せください。

船橋 直樹 Naoki.funabashi@oracle.com

【セミナープログラム】

| 内容 |

講師 |

| データドリブン経営で実現するROIC経営 ~今求められる経理部門の姿と情報資産活用の仕組みづくり~ |

グローウィン・パートナーズ株式会社 S&O事業部長 Accounting Tech部マネージャー 大沼 善次郎様(公認会計士) |

| Cloud EPMで予算・管理会計業務改革! ~業務効率化とAI/MLで行う予測によるFP&A業務の強化~ |

日本オラクル株式会社 FMS/EPMソリューション本部 EPMソリューション部 シニアソリューションコンサルタント 山田 康雄 |

| 管理会計のシステム化のポイントについて |

株式会社システムエグゼ データビジネスソリューション本部 OCIソリューション部 次長 高木 洋希様 |

【開催要綱】

タイトル:「FP&Aの進化、ROIC経営を活用した企業価値向上への道筋」

開催日時:2023年11月16日 15:00~16:30

開催場所:オンライン Zoom

主催:グローウィン・パートナーズ株式会社

共催:日本オラクル株式会社、株式会社システムエグゼ