▼はじめに

前回、どうする、仮想化基盤? Vol2で日本オラクルが提供するOracle Cloud VMware Solutionの概要についてご紹介させていただきました。

本どうする、仮想化基盤?Vol3ではOCVSに移行する際に必要となる検討項目と検討内容についてお伝えさせていただきます。

この記事を通してOCVSの導入における検討方法について理解を深めていただき、クラウド移行に向けた最適な選択肢を見つけていただくことを目的としています。

本記事の内容は大きく4セクションとなっています。

●ESXiのバージョン検討

●クラスタ構成の検討

●バックアップ

●災害対策構成

次回の「どうする、仮想化基盤?Vol4」では以下の内容を取り扱う予定です。

●EXSiサイジングのポイント

●L2延伸検討

●仮想マシンOSサポート状況の調査・検討

▼ESXiのバージョン検討

Oracle Cloud VMware Solution(OCVS)への移行を検討する際、まず考慮すべき重要なポイントの一つがESXiのバージョン選定です。一般的には、最新バージョンのESXiを選択することが推奨されます。

最新バージョンは、セキュリティパッチや機能の更新が適用されており、パフォーマンスの向上や新しいハードウェア、ソフトウェアとの互換性も確保されています。

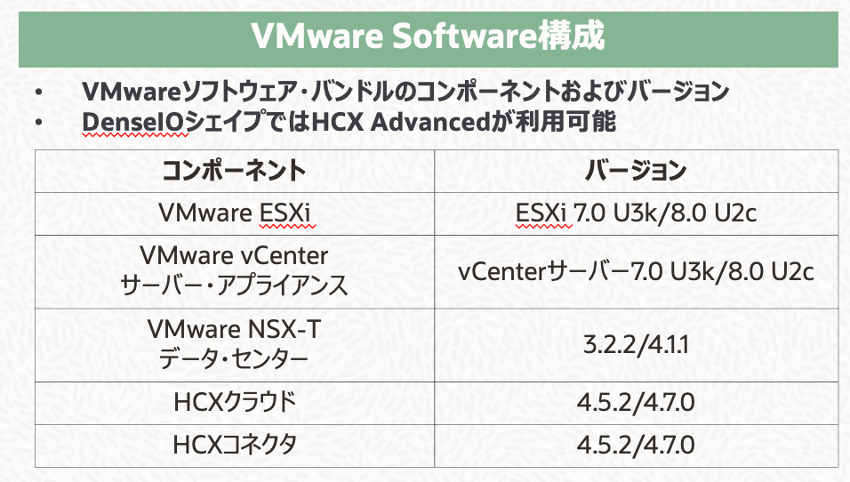

OCVSでは、2つのESXiバージョンが提供されており、ユーザーは自身の要件に合わせて最適なバージョンを選択することが可能です。

移行元のVMware環境で使用しているバージョンとの互換性やサポート状況を確認しながら、バージョンを検討することで、クラウド環境でも最適な運用が可能となります。

現在はESXi7u3と8u2が選択できます。

現在はEXSi8u2が最新バージョンとなっています。

▼クラスタ構成の検討

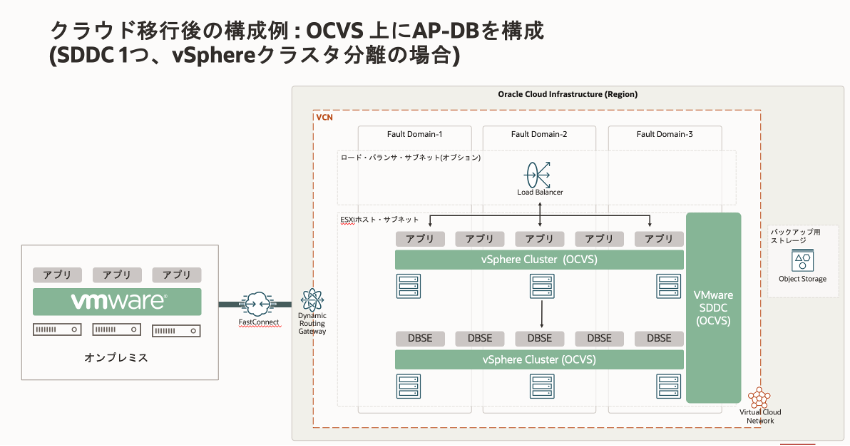

Oracle Cloud VMware Solution(OCVS)を導入する際のもう一つの重要なポイントは、クラスタ構成の検討です。クラスタの適切な構成は、パフォーマンスと可用性の確保に直結するため、ワークロードやビジネス要件に応じた設計が必要です。

まず、OCVSでは、クラスタは最小3台のESXiホストから構成されますが、ワークロードの規模に応じてホストの追加が可能です。

最大64台のホストを持つ大規模クラスタまで拡張できるため、大規模なビジネス要件に対応できます。また、3〜64ノードという幅広い選択肢により、リソースのスケーリングが柔軟に行えるため、将来的な拡張性も確保されます。

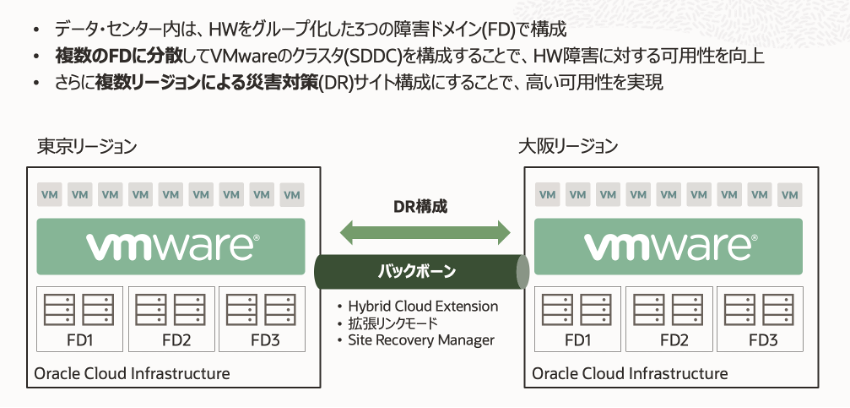

クラスタ構成では、フォルト・ドメイン(Fault Domain)を利用した高可用性の実現が可能です。OCVSでは、ESXiホストを3つのフォルト・ドメインに分散させることで、ハードウェア障害やネットワーク障害に対する耐性を高めることができます。これにより、クラスタ全体の可用性を確保しながら、リソースの冗長性を持たせることができます。

また、利用するOSのライセンス・MWのライセンスによってクラスタを分割したいケースもあります。

OCVSではアプリケーションとデータベースをクラスタで分離する構成も選択可能で、これにより、リソース管理やパフォーマンスの最適化を図り、ワークロードの要求に応じた柔軟なシステム設計が実現します。

さらにOracle Database Standard Edition(SE)を利用する場合、OCVSのクラスタ構成が特に有効です。Oracle DatabaseのライセンスはBYOL(Bring Your Own License)モデルを採用しており、既存のライセンスを持ち込んで利用できます。例えば、OCVSの3ノード最小構成であれば、Oracle SEのプロセッサライセンス6つでクラスタ全体をカバーできるため、コスト効率の良いライセンス運用が可能です。

▼バックアップ

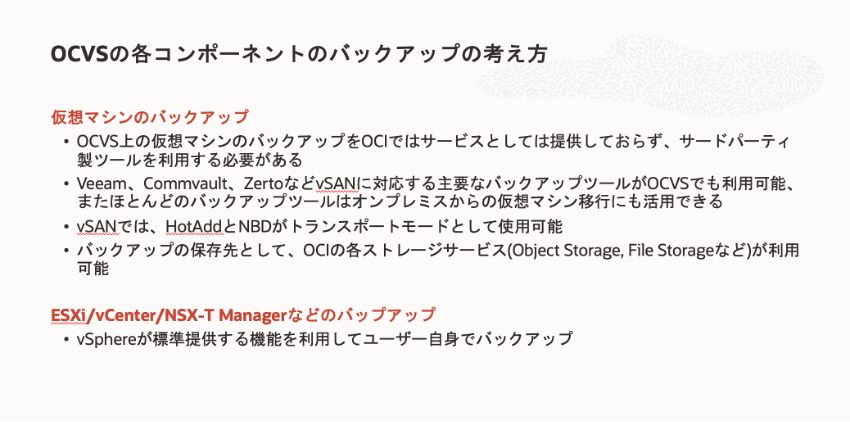

Oracle Cloud VMware Solution(OCVS)への移行において、バックアップ戦略はデータの保護とシステムの可用性を確保するために不可欠です。OCVSのバックアップは大きく分けて、仮想マシンのバックアップとESXiホストや管理コンポーネントのバックアップの2種類があります。それぞれのバックアップ方法について、以下で説明します。

・仮想マシンのバックアップ

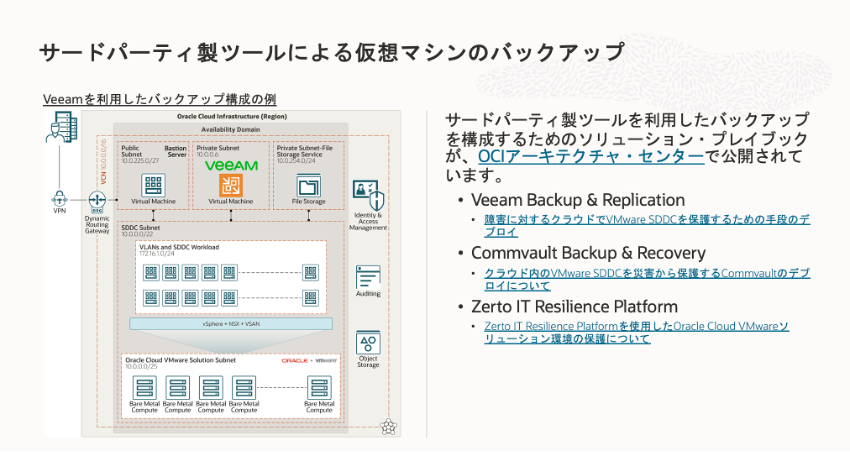

OCVS上の仮想マシンのバックアップに関しては、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)では専用のバックアップサービスが提供されていません。そのため、仮想マシンのバックアップにはサードパーティ製ツールの利用が必要です。

主に、以下のようなvSAN対応の主要なバックアップツールが利用の利用が推奨となります。

●Veeam

●Commvault

●Zerto

これらのツールは、オンプレミス環境からOCVSへの仮想マシン移行にも活用できます。また、vSAN環境でサポートされるトランスポートモードとしては、HotAddモードとNBDモードの2種類が利用できます。

1. HotAddモード

SDDC内にバックアップ処理サーバ(仮想マシン)を構築し、バックアップ対象の仮想ハードディスクをこのバックアップ処理サーバにアタッチしてバックアップを取得します。HotAddモードは、NBDモードに比べて高速でバックアップやリストアができるのが大きな利点です。ただし、SDDCリソースを使用するため、リソース管理が重要です。

2. NBDモード

バックアップ処理サーバをSDDC外部に構築し、バックアップ対象の仮想ハードディスクをネットワーク経由でバックアップ処理サーバに転送してバックアップを取得します。HotAddモードに比べてバックアップ速度は遅くなる場合がありますが、SDDC内のリソースを消費しないという利点があります。

バックアップデータの保存先としては、OCIの各種ストレージサービス(Object Storage、File Storageなど)を利用することが可能です。これにより、クラウド上に安全にデータを保管し、災害時や障害発生時に迅速なリカバリが可能です。

・ESXiホストや管理コンポーネントのバックアップ

OCVS環境におけるESXiホスト、vCenter、NSX-T Managerなどの管理コンポーネントのバックアップは、VMwareの標準機能を利用してユーザー自身で行うことが可能です。vSphereが標準で提供するバックアップ機能を活用し、定期的にバックアップを取得することで、システム障害や構成エラー発生時にも迅速にリカバリを行うことができます。

・バックアップ戦略の重要性

バックアップは、データの保護だけでなく、システムの可用性を確保し、ビジネスの継続性を維持するために不可欠な要素です。サードパーティ製ツールとOCIのストレージサービスを組み合わせ、効果的なバックアップ戦略を立てることで、障害発生時のリスクを最小限に抑えることができます。

▼災害対策構成

Oracle Cloud VMware Solution(OCVS)を活用したクラウド環境における災害対策(Disaster Recovery: DR)は、システム構成やRPO(目標復旧時点)、RTO(目標復旧時間)、さらに掛けられるコストを考慮して最適なソリューションを選択することが重要です。ここでは、災害対策に有効なソリューションやその組み合わせについて解説します。

・災害対策のソリューション選定

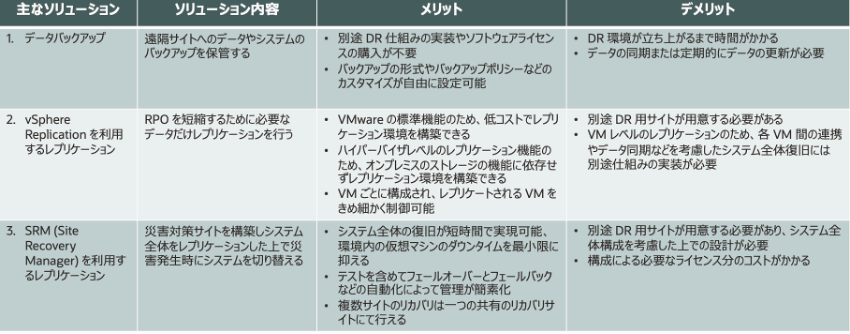

災害対策では、以下のようなソリューションが一般的に選ばれます。

1. データバックアップ

最も基本的な災害対策として、データやシステムのバックアップを遠隔サイトに保管します。これは、OCIのオブジェクトストレージやブート・ボリューム/ブロック・ボリュームのリージョン間バックアップ機能を利用することで、コストを抑えつつ効果的なデータ保護が可能です。バックアップデータをOCIの異なるリージョンにコピーすることで、災害時にも迅速にデータをリカバリできます。

2. vSphere Replicationを利用するレプリケーション

RPOを短縮し、効率的な災害対策を行うために、必要なデータだけを選択してレプリケーションするvSphere Replicationが利用されます。これにより、データ転送量を抑えつつ、短期間でのデータ復旧を実現します。

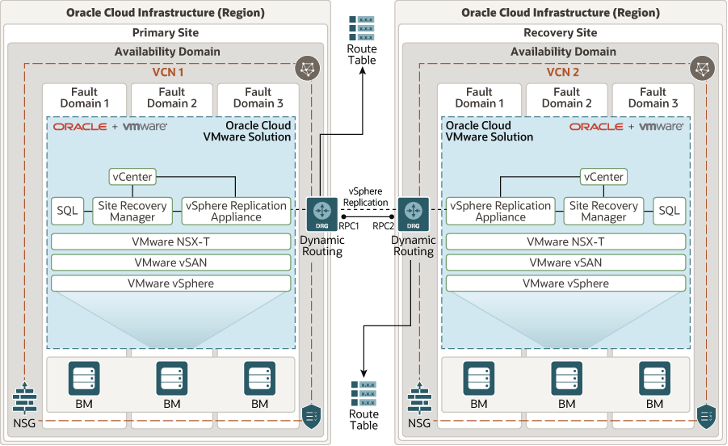

3. Site Recovery Manager(SRM)を利用するレプリケーション

Site Recovery Manager(SRM)は、災害発生時にシステム全体を迅速に切り替えるための災害対策ソリューションです。SRMを使用することで、プライマリサイトからDRサイトへの自動フェイルオーバーが可能になります。特に、OCVSを利用した災害対策では、ストレージのアレイベースのレプリケーションが利用できないため、vSphere Replicationとの組み合わせが標準的な構成となります。

それぞれにメリットデメリットが存在するため災害対策ではシステム構成や RPO/RTO、掛けることのできるコストを考慮して下記のようなソリューションを検討します。

1. VMware HCX Disaster Recovery

VMware HCXを利用した災害対策も有効な選択肢です。HCXは、災害発生時にオンプレミスまたはクラウド上の別の環境に仮想マシンを移行するためのツールであり、特にクロスリージョンやハイブリッドクラウド環境でのDRに適しています。

2. サードパーティーツールの活用

VeeamやCommvaultなどのサードパーティ製DRソリューションを使用して、柔軟なデータ保護と災害復旧を実現することも可能です。これらのツールは、VMware環境とOCIの各種ストレージサービスとの統合が容易で、オンプレミスやクラウドを問わず、包括的なデータ保護を提供します。

・Oracle Cloud Infrastructureの活用

OCIでは、災害対策として利用できるさまざまな機能が提供されています。たとえば、オブジェクトストレージのリージョン間コピー機能やブート・ボリューム/ブロック・ボリュームのリージョン間バックアップ機能を活用することで、重要なデータを複数のリージョンに分散して保管することが可能です。さらに、Oracle DatabaseのData Guard機能と組み合わせることで、データベースの整合性を確保しつつ、より高度な災害対策を実現できます。

・災害対策サイトの構築

OCVSを利用して災害対策サイトを構築する際には、保護対象となるプライマリサイトがオンプレミスにあるのか、クラウド環境にあるのかによって構成が異なります。OCVSを活用したDRでは、SRMが第一の選択肢となりますが、アレイベースのレプリケーションが利用できないため、vSphere Replicationとの組み合わせが必要です。

具体的なSRM構成例については、Oracleのアーキテクチャセンターで情報提供が行われています。

適切な構成を選び、システムに最適な災害対策を実現しましょう。

▼まとめ

Oracle Cloud VMware Solution(OCVS)は、オンプレミスのVMware環境をそのままクラウドに移行し、柔軟でスケーラブルなインフラを提供する理想的なソリューションです。本記事では、OCVSへの移行に際して検討すべきポイントを7つの視点から詳しく解説しました。

まず、ESXiのバージョン選定では、最新バージョンの選択が推奨され、OCVSの柔軟な管理権限により、ユーザーが自らバージョン管理を行うことができます。また、クラスタ構成では、リソースのスケーリングと高可用性を確保するための重要なポイントを紹介しました。

OCVSは、クラウド移行を成功させるための柔軟性と拡張性、そして災害対策に対する強固な基盤を提供します。

上記のポイントを慎重に検討し、最適な移行プランを立てることで、安全にクラウド化を行うための検討を実施していきましょう。

次回はサイジングと移行(L2延伸)を中心に検討ポイントを解説する予定です。