私は前職で製薬メーカーの臨床開発部門に所属し、EDCをはじめとする臨床試験のデジタル化の検討を行ってきました。これまでの経験を活かしてeClinicalプラットフォームとはそもそも何なのか、これまでのシステムとeClinicalプラットフォームは何が違うのか、またeClinicalプラットフォームを構成する各要素(システム)やeClinical プラットフォームを検討する際のポイントや課題などを整理して紹介していきたいと思います。

臨床開発に携わる人々にeClinical プラットフォームが持つ価値を理解いただき、eClinical プラットフォームにより今後の臨床試験のデジタル化・自動化を加速させ、より一層効率的な新薬の上市・患者への新薬提供の実現にお役立ていただければ幸いです。

Blogシリーズ:徹底解説!eClinical プラットフォーム

第1回:eClinical プラットフォームとは?~なぜ今求められているのか?

第2回:SSU(Study Start Up)とは?~試験の立上げを加速化させる

第3回:CTMS(Clinical Trial Management System)の最新トレンド

第4回:RTSM(Randomization & Trial Supply Management System)の最新動向

第5回:EDC(Electronic Data Capture)に今求められるもの~アジャイル開発

第6回:Clinical Data Warehouseとは?~臨床試験データの一元管理

まずはじめに

プラットフォームとは、舞台、乗降場などの意味を持っていますが、ITの分野では、あるソフトウェアを動作させるのに必要な基盤となる機器やソフトウェア、クラウドサービスあるいはそれらの組み合わせ(動作環境)のことをプラットフォームと言います。プラットフォームは物事の相対的な関係性を表す言葉であるため、具体的に何がプラットフォームとなるかは対象によって異なります。

一般的なメリットとしては基盤部分を共通化することにより重複した部分を効率化するというメリットを得ることができます。またプラットフォームは、ツールかプラットフォームという観点で比較されることもあります。ツールがある特定のプロセスをサポートするための道具として現場のニーズに応じて現場で選定されるのに対して、プラットフォームは業務全体のプロセスを最適化するための業務基盤として現場からの要望を集約した上でトップマネジメントによって選定されることがほとんどです。

eClinicalプラットフォームは、臨床試験におけるデータ管理をさまざまな側面から効率化する包括的なソフトウェア基盤です。eClinical プラットフォームは、臨床試験のデータ管理の効率を向上させるとともにデータエラーを減少させ、新しい医薬品や治療法の開発を加速させるのに重要な役割を果たします。

第1回目の今回はeClinicalプラットフォームにどんな要素(システム)が含まれるか、eClinical プラットフォームをどのように実装すれば効率よく臨床試験を運用できるのかについて考えてみたいと思います。

eClinicalプラットフォームにどんな要素が含まれるか?

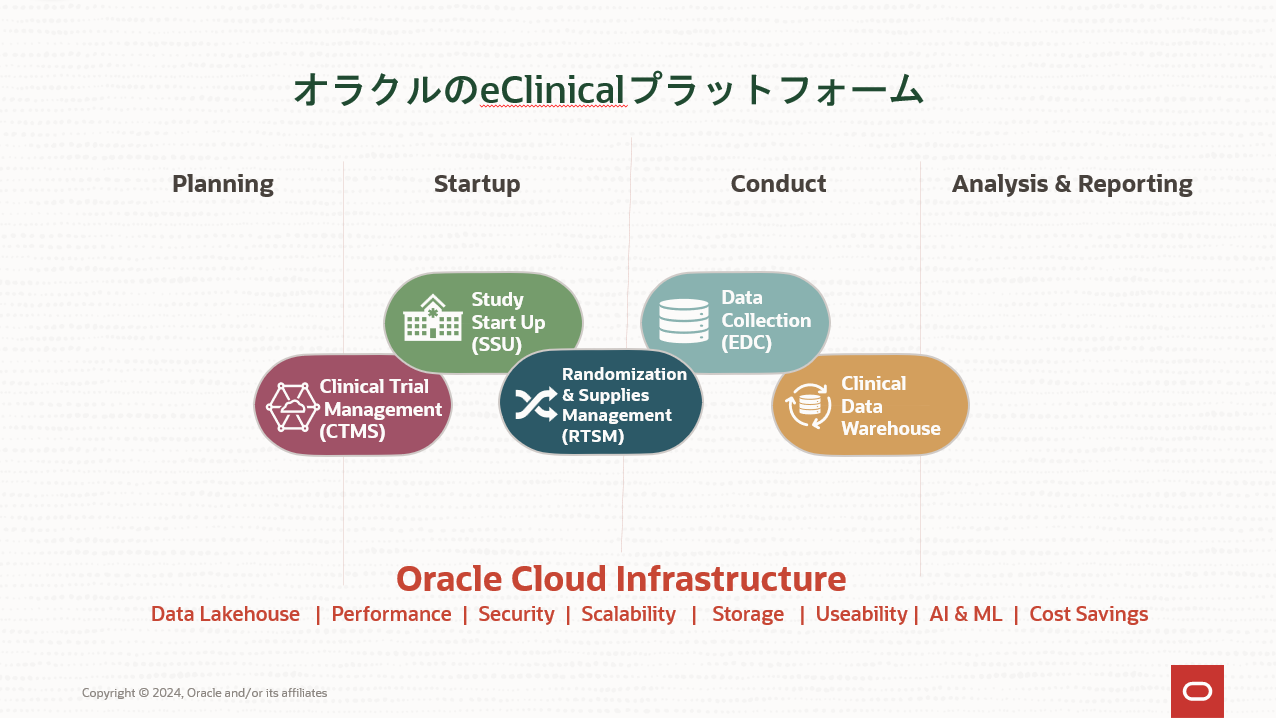

現在、eClinicalプラットフォームは様々なベンダーが提供していますが、オラクルのeClinicalプラットフォームの主な要素として以下があります。治験の初期の段階で使われるシステムから順に以下に示しています。

1 SSU(Study Start Up System):治験実施医療機関の選定、治験実施医療機関との契約をWebを介して行うシステムです。

2 CTMS(Clinical Trial Management System):臨床試験の計画、進捗、モニタリング結果を管理するシステムです。

3 RTSM(Randomization & Trial Supply Management System):臨床試験における被験者の無作為化と治験薬の供給管理を行うためのシステムです。

4 EDC(Electronic Data Capture):症例報告書に記載されるデータをWebを介して収集・管理するシステムです。

5 Data Warehouse:臨床試験における様々なデータを正規化して集約するためのシステムです。

eClinical プラットフォームとしてどんなことを共通化すれば効率よく臨床試験を運用できるのか?

一般的なメリットとして、基盤部分を共通化することにより効率化することができるという点を最初に述べました。

オラクルのeClinical プラットフォームの大きな特長は自社でクラウド基盤を保有していることにあります。治験のシステムを提供しているソフトウェアベンダーは数あれど、オラクルのように自前でクラウド基盤を保有していることはほとんどありません。全てのシステムが自社のクラウド基盤上で稼働しているためワンストップでサービスを提供することが可能でデータ連携もスムーズに行うことが可能です。

また、オラクルの特長としてほとんどのシステムでAPIを公開し他のシステムともオープンに連携できるのも大きな強みとなっています。

IT的な基盤部分(OS、Webブラウザ等)が共通していれば効率化できるのは明らかですので今回はビジネス上の効率化に焦点を当てたいと思います。

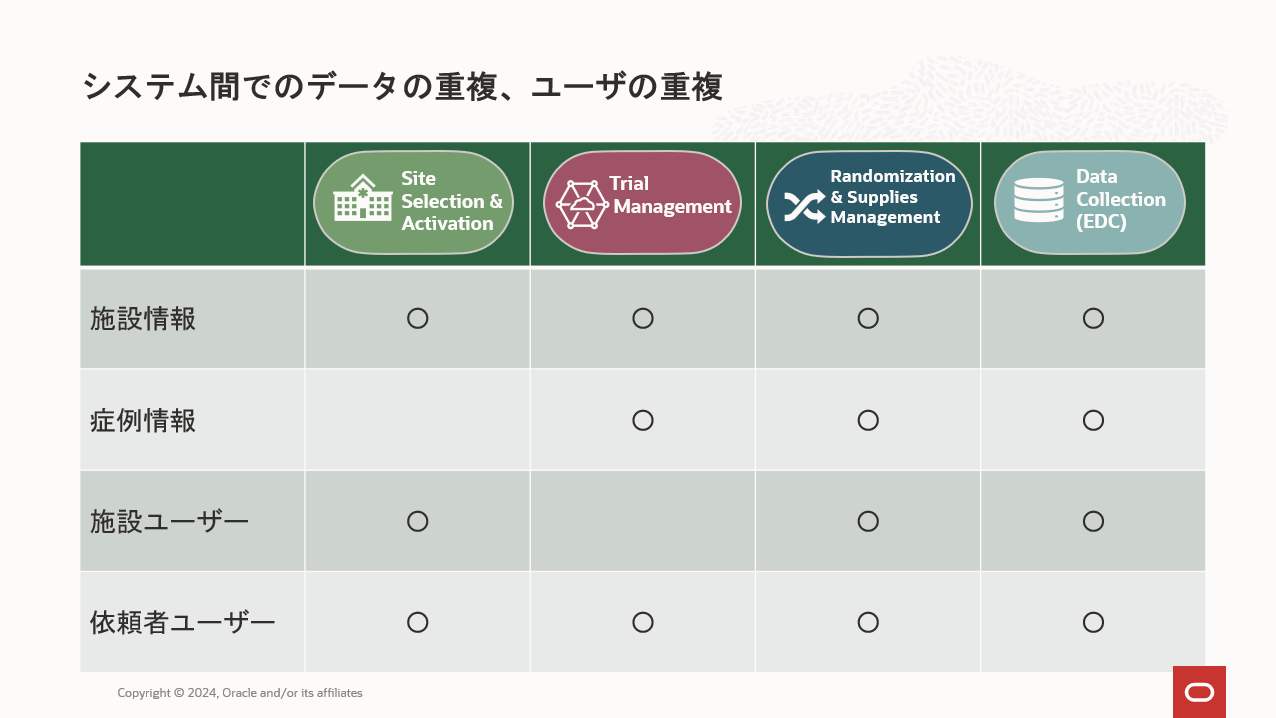

上記のSSU、CTMS、RTSM、EDCで共通しているものは何でしょうか?

それは施設や症例の情報です。SSU、CTMS、RTSM、EDCでは施設の情報を、CTMS、RTSM、EDCでは症例の情報を重複して管理しています。上記全てのシステムを使っている場合、それぞれの試験で1施設に対して4つのシステムに施設の情報を登録する必要があります。

1施設の情報を複数のシステムに登録するだけであれば間違えることもほとんどないと思いますが、数多くの施設情報が五月雨式に登録されてくるとデータを入力する労力としても大きくなりますし、ヒューマンエラーも起きやすくなります。

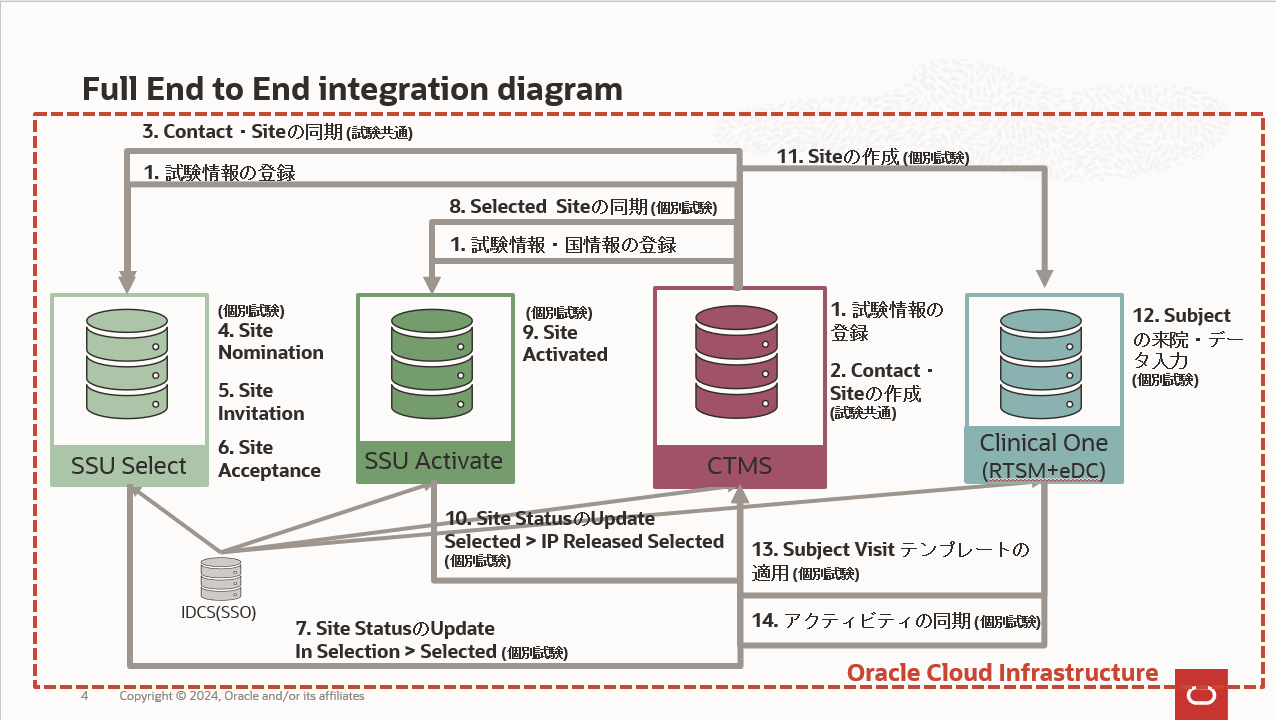

これらを効率化するにはシステム間でデータ連携を行うことが効果的です。例えば、CTMSに入力した施設情報を他のシステム(たとえばEDC)とデータ連携すれば、データ入力の手間が省けるだけでなく、データの照合作業の手間も省くと同時にデータの一貫性・整合性を確保することができるようになります。

さらに、従来の方法では誰かがあるシステムに施設情報の入力が終わったら次のプロセスのシステムの担当者に連絡をしなくてはならない、メールを送付しなくてはならないなどの手間がかかっていましたが、自動でデータ連携することによって連絡が不要になり、他のシステムの担当者はタイムラグなく次の作業にとりかかることができるようになります。

今回、SSU、CTMS、RTSM、EDCをデータ連携したデモビデオを作成しました。クリニカルデータとオペレーショナルデータをリアルタイムかつシームレスに連携し、データを一元的に管理することで、データ入力の重複作業をなくすと同時に照合作業にかかる時間を節約し、チームメンバー各々が必要なデータを必要な時点で入手することができるようになり効率的に業務を行うことが可能です。どれくらい作業が効率化できるかご覧ください。

今回はeClinicalプラットフォームにどんな要素が含まれるかについて紹介しました。次回はそれぞれの要素について最近の動向含めて紹介していきたいと思います。

ご質問やご意見がございましたら、下記までご連絡ください。