このシリーズでは臨床試験におけるeClinicalプラットフォームに焦点を当てます。

私は前職で製薬メーカーの臨床開発部門に所属し、EDCをはじめとする臨床試験のデジタル化の検討を行ってきました。これまでの経験を活かしてeClinicalプラットフォームとはそもそも何なのか、これまでのシステムとeClinicalプラットフォームは何が違うのか、またeClinicalプラットフォームを構成する各要素(システム)やeClinical プラットフォームを検討する際のポイントや課題などを整理して紹介していきたいと思います。

臨床開発に携わる人々にeClinical プラットフォームが持つ価値を理解いただき、eClinical プラットフォームにより今後の臨床試験のデジタル化・自動化を加速させ、より一層効率的な新薬の上市・患者への新薬提供の実現にお役立ていただければ幸いです。

Blogシリーズ:徹底解説!eClinical プラットフォーム

第1回:eClinical プラットフォームとは?~なぜ今求められているのか?

第2回:SSU(Study Start Up)とは?~試験の立上げを加速化させる

第3回:CTMS(Clinical Trial Management System)の最新トレンド

第4回:RTSM(Randomization & Trial Supply Management System)の最新動向

第5回:EDC(Electronic Data Capture)に今求められるもの~アジャイル開発

第6回:Clinical Data Warehouseとは?~臨床試験データの一元管理

SSU(Study Start Up)とは?

スタディスタートアップ(SSU:Study Start Up)は、臨床試験を開始するために必要なステップを管理するための包括的なプロセスのことを指し、SSUシステムはこれらのプロセスを管理するために特化したシステムです。スタディスタートアッププロセスは承認申請のためのクリティカルパスであり、このプロセスを効率的に管理することで承認申請までの期間を短縮することが可能になります。SSUシステムは被験者の登録が始まる前に臨床試験に必要なすべてのステップが適切に計画され、承認され、準備されていることを保証するために不可欠なシステムです。SSUのプロセスには含まれるステップには主なものとして以下があります。

- プロトコール作成:臨床試験の開始はプロトコールであり、試験の目的、試験デザイン、方法、統計的手法、組織について概説しています。プロトコールが正しい手順で作成されていることは、後に続くすべてのステップを保証するために必要不可欠です。

- 規制当局・IRB/ECへの届出と承認:SSUのプロセスには規制当局および倫理委員会(EC/IRB)から必要な承認を取得することも含まれます。このステップでは、試験が各地域の規制や倫理委員会に準拠していることを保証するために不可欠です。このプロセスには、プロトコール、同意文書、Investigatorの情報などのさまざまな文書を用意し提出することが含まれます。

- 施設選定とFeasibility Assessment、Qualification:適切な施設の選択はSSUの最も重要な部分です。施設選定には、候補施設のノミネート、施設が必要な設備を有しているか、施設の臨床試験の経験が十分か、プロトコールに適合した症例がどのくらいいるのか(Feasibility Assessment)、GCP準拠で治験が実施できるかどうかの確認などその施設での試験の実施可能性を評価することが含まれます。

- 施設との契約:選定された施設との契約も重要な側面です。全ての条件が契約書に明示され、互いが全ての内容に合意していることを確認することが含まれます。

- GCPトレーニングと文書管理:試験を開始する前にプロトコール、GCP、および試験固有の手順についての施設スタッフのトレーニングが必要です。規制を遵守するためにトレーニング記録や手順書の確認など適切に文書化が行われているかを確認することが重要です。5. Site Initiation Visit:試験を正式に開始する前に各施設でSite Initiation Visitが行われます。Site Initiation Visitでは、試験手順の確認、施設の準備状況の確認を行います。

- 治験薬の納入:治験薬を施設に納入するということは施設で治験薬を使用される可能性があるということを意味します。治験薬を納入する前に必要な全てのプロセスが完了しているかを確認しておく必要があります。

SSUの業務リスト

一般的に上記のSSUのプロセスに含まれる業務には以下があります。これらの業務を全てこなして初めて施設に治験薬を搬入できることになります。

●施設選定段階(Selection Process)

- 機密保持契約の締結

- プロトコールの提示

- Qualification(GCP適格性の確認)

- Feasibility Assessment(実施可能性の確認)

●試験立ち上げ段階(Activation Process)

【プロトコールレベルでの業務】

- プロトコール作成

- 同意説明文書の雛形作成

- 治験薬概要書の作成

【各地域レベルでの業務】

- プロトコール、同意説明文書、治験薬概要書等の翻訳(必要に応じて)

- 同意文書国内版雛形作成

- 治験薬の準備

- 治験薬ラベル作成

- 契約書雛形・Budged template作成

- 患者向けの資料作成

- 臨床検査キット作成

- 治験薬管理手順書の作成

- 規制当局への申請(IND/CTN)

【各施設レベルでの業務】

- 施設への必須文書(Essential Document)送付

- 治験責任医師とのプロトコールの合意

- 同意文書施設版作成

- IRB申請資料作成、申請

- 治験契約交渉/契約締結

- 施設必須文書(Investigator Site File)セットアップ

- 施設スタッフのトレーニング

- IP Package Release(治験薬搬入許可、Regulatory green light for Site activationとも言う)

- Site Initiation Visit

SSUにおける課題

SSUは承認申請におけるクリティカルパス(承認申請までの律速となるプロセス)で非常に重要なプロセスですが、多くのステークホルダーが関与し複雑なプロセスとなっています。これらの課題に適切かつ効果的に対処することは、臨床試験の成功にとって必要不可欠です。以下にSSUにおける一般的な課題について整理しました。

●候補施設のノミネート

SSUにおける最大の課題はどの施設を候補施設にすべきか?です。既に過去に実施した領域の治験であればどこに専門家がいるのかわかっていますが、薬剤によってはこれまで会社として全く未経験の領域で治験を行うことがあります。そういった場合、学会での発表や論文、営業部門からの情報などを頼りに候補施設を探しますが、かなり時間がかかる作業になります。また、グローバル試験となるとさらに困難な作業となります。

●客観性のない施設選定

スポンサーはノミネートされた候補施設に対してFeasibility assessment(実施可能性の調査)を行いますが、実際の選定のプロセスはかなりアナログです。CRAが候補施設にヒアリングを行った感想を元に選定してみたり、紹介してくれた先生の顔を立てる意味もあって実際には候補症例がほとんどいないにも関わらず依頼しなくてはならないなどのしがらみもあったりします。

●メールでのやりとり

臨床試験に参加するためにスポンサーと施設の間で数多くの書類のやりとりが必要になります。その多くはメール添付でのやりとりで、メールボックスの中で埋もれてしまう、CRAは添付されたファイルをダウンロードして他のシステムにアップロードするなどの煩雑な作業により忙殺されます。

●エクセルファイルから他のエクセルファイルやシステムへの転記作業

施設選定の進捗状況をエクセルで管理するケースがあります。エクセルは非常に便利なツールですが、他のエクセルファイルからのコピーや、手作業でのトラッキング作業など間違えが発生しやすく、複数のメンバーで同時に作業ができない、エクセルの上手な人に依存しなくてはならないなどのデメリットもあります。

●プロジェクトマネジメント上の課題

メール添付やエクセルファイルのデメリットとも関連しますが、エクセルファイルなどへの転記にはタイムラグがあり、実際には作業(例えば施設との文書のやりとり)は終わっているにもかかわらずエクセルファイルに転記作業、進捗報告を行っていないなどの理由で進捗状況をリアルタイムで判断できないということがよくおこります。

●ボトルネックの特定が困難

SSUのプロセスは非常に複雑で多くのステークホルダーが関与しているため、どこかのプロセスが完了していないため次のプロセスに進めないということが発生します。エクセルだけの進捗管理では進んでいないことはわかっても資料が散在しているため具体的に何をどうすれば次のプロセスへと進めるのかわからないということがよく起こります。

SSUシステムの特徴

SSUシステムはSSUにおける課題を解決するために開発されたシステムで、今では多くの製薬メーカー、CROで使用されています。かつてはCTMSの業務の一部として扱われることも多かったSSUですが、最近では海外を中心にCTMSとは別にSSUのために専用システムを使うことが増えています(ほとんどのケースでCTMSとはデータ連携しています)。SSUの特徴として以下が挙げられます。

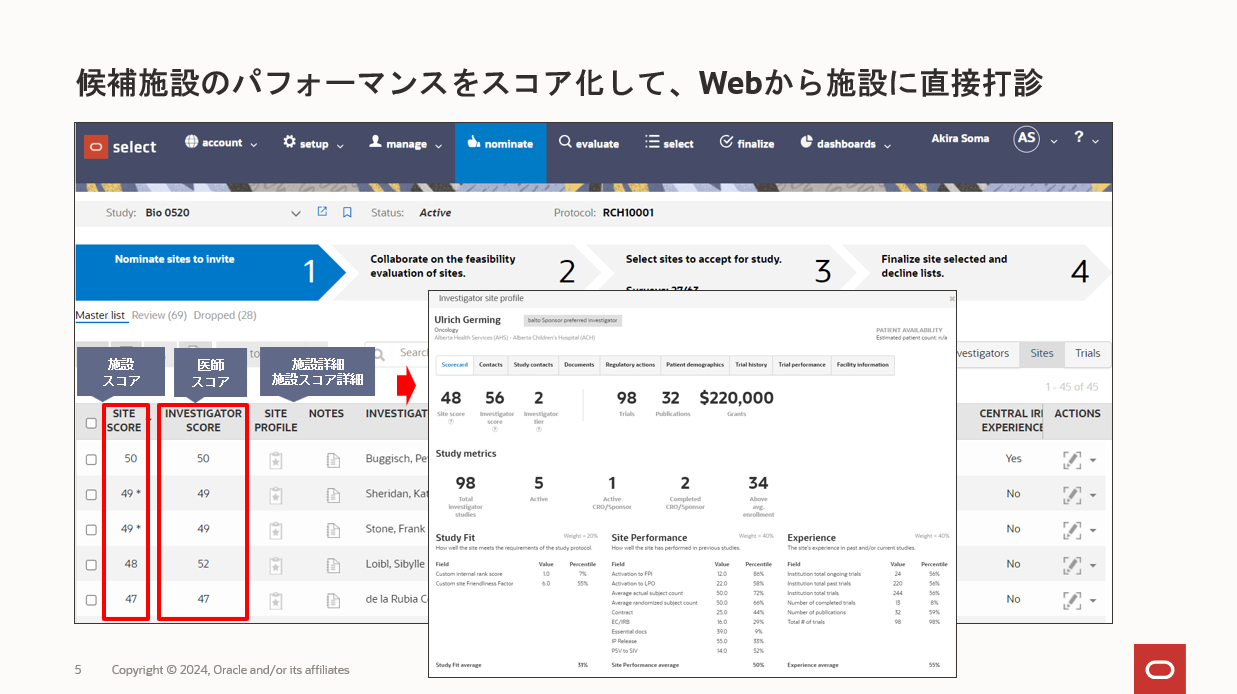

- 候補施設のパフォーマンスをシステム上でスコア化して優先順位をつけることにより良い施設を特定することができる

- 候補施設への打診、Feasibility AssessmentをWeb上で行うことにより、リアルタイムにWeb上でそれらの進捗・Assessment結果を把握することができる

- 施設との文書のやりとり、施設/IRBとの契約をWeb上で行うことにより、メール添付からの脱却を図ることができる

- 文書の入手状況(=SSUの進捗)をリアルタイムで把握することができる

- 各国のワークフローテンプレートを標準でサポートし、どこの国であってもすぐに治験に始めることが可能になる

CTMSとの違い

ほとんどのCTMSは元はと言えば営業活動における顧客情報管理、商談の進捗状況管理のために開発されたCRM(Customer Relations Management)システムを治験向けにアレンジしているため施設側からデータを入力することを想定して設計されていません。SSUはこれらの既存のCTMSの拡張では満たせないニーズに対応しています。

以下にCTMSとSSUの違いについて整理しました。

表1. CTMSとSSUの違い

| 項目 |

CTMS |

SSU |

Note |

| 候補施設選定 Feasibility Assessment |

評価を行った結果をCTMSに登録する |

システム内で候補施設選定、Feasibility Assessmentを行う |

SSUでは、自社CTMSや外部のデータソースを活用して施設のパフォーマンスをスコア化して候補施設をノミネートできる |

| 施設との契約 |

契約が完了したらCTMSに登録する |

システム内で施設との契約・交渉を行う |

|

| ワークフローテンプレート |

Study Start Upに関するワークフローテンプレートは別途用意する必要がある |

各国の規制を反映したワークフローテンプレートが標準で用意されている |

|

| ユーザー |

CRA(モニター) SSUスペシャリスト |

SSUスペシャリスト CRA(モニター) 施設ユーザー |

CTMSはあくまでスポンサー側の進捗管理のためのシステムで施設ユーザーはCTMSにアクセスしない |

| 対象業務 |

|

|

SSUでは症例モニタリングはスコープの対象外 |

| 候補施設選定/Feasibility Assessment |

〇 |

〇 |

|

| 施設との契約 |

〇 |

〇 |

|

| 症例モニタリング/SDV |

〇 |

× |

|

SSUスペシャリスト

海外を中心にSSUプロセスに特化したSSUスペシャリストという役割を設けるケース、SSU専門の部門を設けることが増えてきています。

従来のCRAは施設との契約に加え症例モニタリングも行わなくてはなりませんでした。そのため一人前のCRAを育成するために医学・薬学の知識を持った人材に契約業務のトレーニングを行う必要があり相当な期間がかかっていました。

SSUのプロセスに特化した部門を設けることでより専門性を高め、より短期間で多くの施設を立ち上げることが可能になります。一般的に海外のCRAは日本のCRAより多くの施設を担当していると言われていますが、もしかしたらSSUスペシャリストの存在の違いによるものかもしれません。以下にCRAとSSUスペシャリストの違いについて整理しました。

表2. 従来のCRA(モニター)とSSUスペシャリストの違い

|

|

CRA(モニター) |

SSUスペシャリスト |

| 主業務 |

症例モニタリング 施設との契約 |

施設との契約 |

| 主なスキルセット |

医学・薬学の知識 |

契約に関する知識 |

SSUは臨床試験の成功にとって非常に重要で、試験・申請までのタイムライン、コスト、コンプライアンスに大きな影響を与えます。SSUを活用してみてはいかがでしょうか。

SSUに関するWebinarのご案内

試験立上げのべストプラクティス~スタディスタートアップをどう効率化できるか?~

3月5日(火)に「試験立上げのベストプラクティス~スタディスタートアップをどう効率化できるか?~」というタイトルでSSUに関するWebinarを開催します。施設立上げにおける現状をご説明するとともに、システムの特徴やどのように業務効率化を図ることができるのか、デモを交えてご紹介します。ご興味ある方は是非ご参加ください。参加は無料です。

イベント概要:

◆開催日時:2024/3/5 (火) 14:00 – 15:00

◆開催形式:Zoom Webinar

◆参加費用:無料

◆参加対象:製薬企業、CROで臨床試験の試験立上げに携わっている方、CRA(モニタリング)部門の方、臨床開発部門、開発企画部門等にご所属の方 等(競合他社のご参加はご遠慮頂いております。)

◆主なトピック

・施設立上げにおける現状・課題

・スコア化で施設の優先順位付けをしデータに基づいて施設を選定する

・自動化されたワークフローで施設立ち上げを加速化させる

<参加登録はこちらから>

皆様のご参加をお待ちしております!

次回はCTMSについて紹介します。