「DX」という言葉は、今や一般的に使われるようになりました。お客様と接していても「DX」という言葉が出ないことはほぼないと言ってもいいほどです。しかし、DXの取組内容については、企業ごとにも異なりますし、同一企業の中でも人それぞれの業務範囲や解釈が異なっており、DXと一言で包括すると微妙にすれ違ってしまうこともよくあります。まずは、ここでのDXの定義を整理しておきたいと思います。

■デジタル化とDX

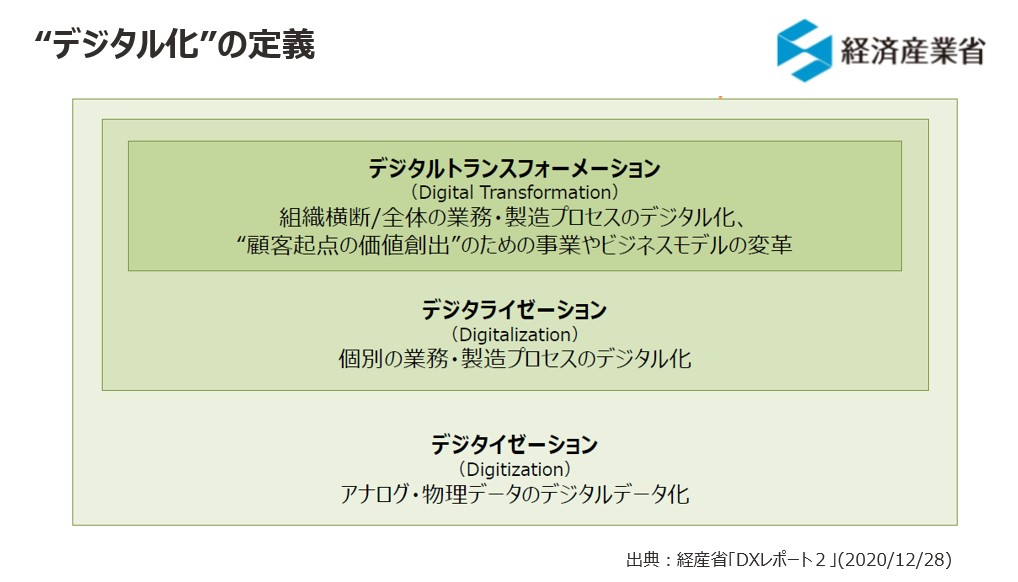

経産省「DXレポート2 (2020/12/28)」によると、「デジタル化」には3つの段階があります。

- デジタイズ

- デジタライゼーション

- デジタル・トランスフォーメーション(DX)

お客様が「DX推進プロジェクト」を発足すると、通常まず「現状の課題/今後の施策」を整理するために、社内各部署にヒアリングを行います。現場からは、現行のビジネスプロセスに対する不便さ(特に部門間連携とデータの見える化)や、ITシステムの機能不足等が挙げられることが多いです。そして、“デジタル化”によって改善したいという声も出てきます。その中で、サブスクリプション・ビジネスなどの新たなビジネスプロセスへの対応などが含まれているケースもあります。実際には、“デジタル化”=DXとして取り組まれるケースも多く、デジタライゼーションの域ではないかと思われるご相談も多いです。

■DXの定義とは

経産省「DXレポート2 (2020/12/28)」を紐解くと“デジタルを活用した(ビジネス)トランスフォーメーション”という文意で書かれています。“デジタル化”はイネーブラーであり、企業の有りたい姿の目標設定、その実現のためにどのように“トランスフォーム”していくかを考えることが肝要でしょう。

そのためには、以下の順番で考えていく必要があると考えています。

- 「企業の有りたい姿”の目標設定」「経営状況を評価分析するためのKPIを決める」ことが最重要

- それを実現するための施策として「経営に必要なデータの収集・整理・レポート」「ビジネス・プロセスの最適化」を考える

- それらを実現するために最適な「経営プラットフォーム」の選定と導入

しかし、実際にご相談を頂くケースでは、

- “現行の業務プロセスで不便を感じている部分”の効率化

- 需給計画業務の全体最適とハイサイクル化に向けた“データ収集の効率化”

- レポート作成業務(粗利益、原価、品質管理などなど)の工数削減とリアルタイム化

- (それでどうなりたいのか??・・・未記載)

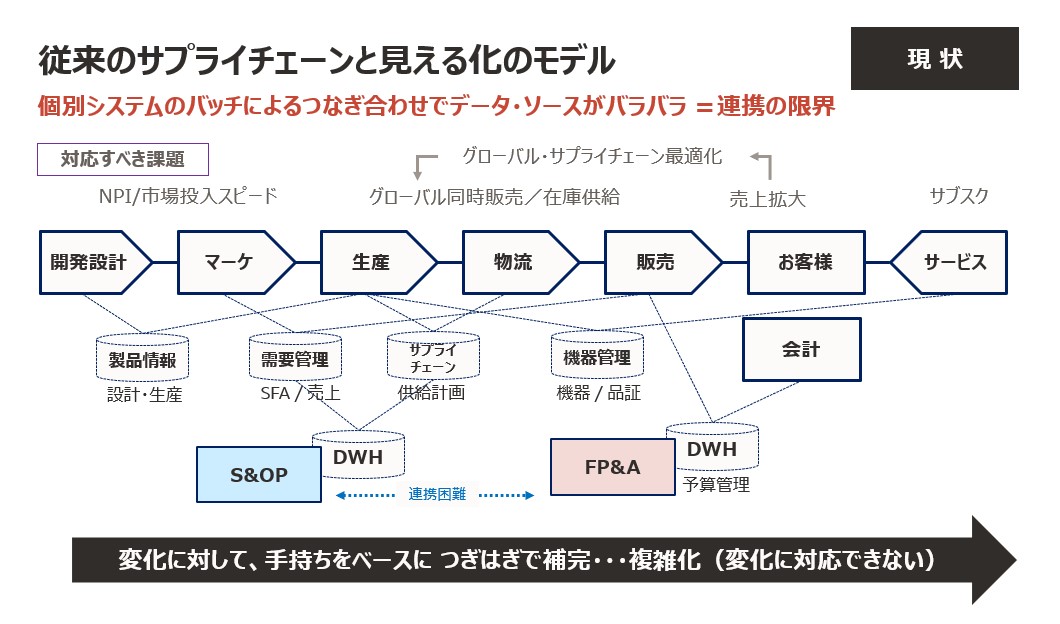

と、現場(現行の主なシステム利用者目線)での改善活動の域を出ていないものが多いと感じます。特に、複数のデータがインターフェースで繋がれている個別業務システムが多く、DWHとBIツールでなんとか見える化要件に対応しているケースが多いのが実情ではないでしょうか。

従来のように個別システムのアップデートを考えるのであれば、新システムは「デジタイズ」の域を出られないのではないかと考えています。

■あるべき姿の例

では、あるべき姿とは何でしょうか?

ビジネスの直接的な目標は企業によって異なりますのでここでは挙げませんが、それを実現するために、以下が主な要点と考えます。

- 売上拡大:顧客に満足を得て頂くことで、継続的な取引を確保していく

- コスト削減:ローコストオペレーションを推進し、利益率を向上させる

- 変化対応:市場変化に対し、迅速に最善の対応ができる経営体制

- 将来への備え:企業価値を向上させ、将来的にも持続的な成長が続けられるための企業体制づくり

これらについて、DXの要件を考えると、「現場の不満の解消」ではなく「経営が成さねばならぬこと」を「市場や顧客の満足を起点として構築」し、全社一丸となった対応ができる仕組みが重要であり、そのためには抜本的な構造改革が必要ではないかと思います。経産省もデジタライゼーションとDXの違いは、視点とプラットフォームを替えることとしています。

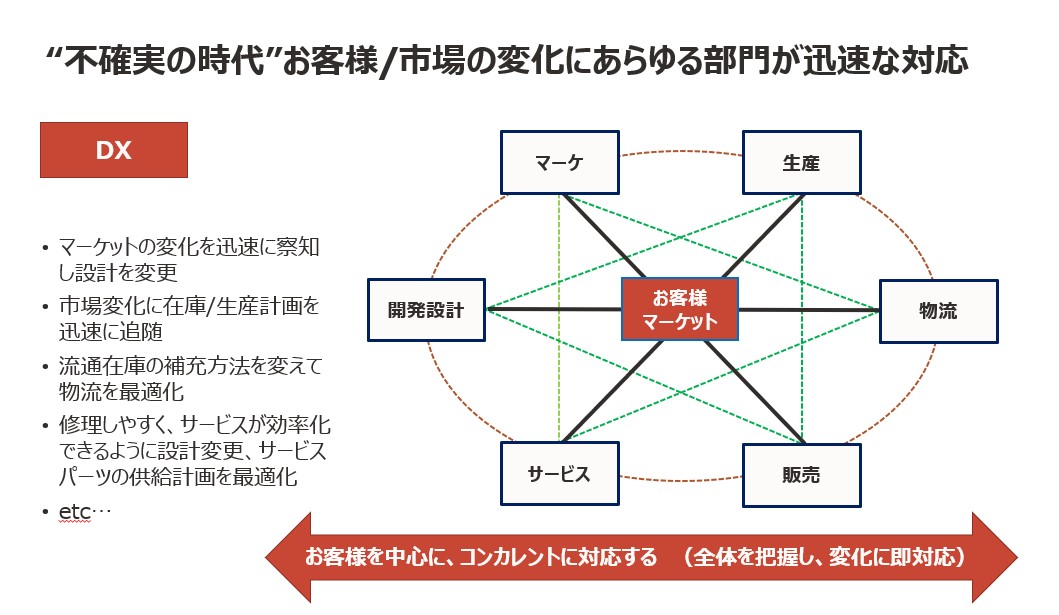

■「顧客中心のE2E(End to End)プロセス連携」

あるべき姿の実現には、市場/顧客への対応から企業全体の状況を把握する仕組みが必要であると考えています。変化が速い市場環境に対して、アンテナの感度を高め、変化に対応すること、そしてお客様の満足度を高めるために、全社一丸となってキッチリとニーズに対応することが重要なポイントです。

例えば、

- マーケットの反応を迅速に察知し設計を変更

- 市場変化に在庫計画/生産計画を迅速に追随

- 流通在庫の補充方法を変えて物流を変更

- 修理しやすく、サービスが効率化できるように設計変更、サービスパーツの供給計画

サービスレベルを上げるために、従業員に過大な集計ワークを掛けるようでは崩壊してしまいます。従業員に負荷を掛けず、より高い判断力・洞察力を得られる仕組みを高度なバランスで実現する必要があります。

その実現はまさに、経産省がDXレポートで提唱している「顧客とのE2Eでのデジタル化」という社内外の企業のプロセスが連動した仕組みの考え方とシンクロしますし、その実現のためには企業データを一元的に集め、皆が同じデータを見て連携しながらアクションできる統合的な仕組みがDXプラットフォームの理想形ではないでしょうか。

※次回からは、このDXの実現に向けて考察すべき事柄、「経営DXに必要なデータとは」「データドリブン経営の骨格となるデータとプロセスの標準化、マスタ統合」などについてお伝えしたいと思います。