今回のセミナーでは不確実性が高まる変化の時代に対応するためのデジタル技術活用、AIや機械学習といった先端テクノロジーが企業にもたらす潜在能力について東京大学 名誉教授 伊藤 元重様、日清紡マイクロデバイス株式会社 丸山 大輔様からご講演いただくと共に議論を深めました。

■事例講演内容のサマリー

- 講師:日清紡マイクロデバイス株式会社 経営戦略本部 IT企画推進部 部長 丸山 大輔様

- セッションタイトル:日清紡マイクロデバイスの経営目標を支えるDX戦略 ~One Systemのオペレーション確立とOracle Fusion Cloud Applicationsの活用~

今回 事例講演としてご登壇いただいたのは日清紡マイクロデバイス様です。

製造されている製品のうち私たちにとって一番身近なのは車載電子デバイスだと思います。昨今 自動車には多くの電子部品が使用されており、自動車を構成する部品に占める割合は増加しています。小型車であれば約13%、HV/PHVであれば約47%が電子部品となっていて、日清紡マイクロデバイス様の電子デバイス製品群も自動車が安全に走るために多くの領域で貢献されているそうです。

講演サマリー

<会社紹介>

日清紡マイクロデバイス(以下NISD)は2022年1月に日清紡グループの新日本無線とリコー電子デバイスが統合してできた会社で、“Connect Everything”技術で超スマート社会に貢献する、という目標を掲げています。

日清紡グループの7つの事業セグメントのうち3番目の売上規模を占める「マイクロデバイス事業」をてがけていて、電子デバイスとマイクロ波の2つの事業ドメインで、NISDグループ全体として国内9拠点、海外8拠点で事業展開しています。

中核事業である電子デバイス事業においては、半導体の分野によっては国内トップシェアのものもありますが、海外ではまだまだビジネスを伸ばしていきたい領域です。

<nisDXの取り組み>

NISDでは“ビジョン2025”という中期経営計画において売上高1,000億円を目指しています。そのために会社全体で3つのSINKA(深化・進化・新化)に取り組んでいます。NISDグループのSINKAを支える経営判断と対応する打ち手の加速のためには、全く新しい、そして強力なITプラットフォームの構築が必要と考え「nisDX」というIT戦略構想を策定しました。

このnisDX策定においては環境変化に柔軟に対応可能なグローバルITプラットフォームの構築、およびシステムと業務の標準化が急務と考えました。NISDグループが目指す経営戦略、経営目標、事業成長、これらを支えることができるITサービスを提供し、ITによる業務改革を実現することを目的としています。

このnisDXでは5本柱のIT戦略構想を考え、そのゴールの一つとして「データドリブン経営の実現」があります。グループ内のあらゆるデータをデータプラットフォームで一元管理し、それを可視化することで「既存事業強化と事業機会創出をけん引するデータファーストの確立」を目指しています。この実現に向けた施策の一つが基幹システムの刷新でした。

<新基幹システム構築>

2021年1月に事業統合を発表し、2022年1月からNISDとして事業継続していくために準備期間1年の中で販売・会計・人事など可能な範囲で2社のシステムを統合しました。しかしながら、多くのシステムは旧個社の既存のものを継続利用していたため、統合できていない異なるビジネスモデル、システムがDXを妨げる大きな課題となっていました。

旧個社のシステム構成は、1社は業務領域ごとに異なるパッケージ製品を使った個別最適化されたもののため、データ・マスターはバラバラに管理されデータ活用に課題を感じていました。もう1社はホストコンピューターを中心とした各業務機能を開発した従来型のシステムで、データ・マスターの一元化はされているがアプリケーション資産の維持・運用と将来性に大きな課題を抱えていました。

そのため旧システムの良い点は継承しながら、業務とシステムの統合、旧個社ごとに異なる業務のやり方(例えば、生産計画の立て方、在庫補充の考え方など)、組織をまたぐ情報の統合と共有化といった課題を解決し、「One System」のオペレーション確立のために新システムの検討を実施しました。

新基幹システム構築に際しては3つの導入コンセプトを考えました。

- One Company One System:企業グループ全体でのビジネスプロセスフローの統一、業務効率の向上とデータ一元管理

- Fit to Standard:技術的負債を産んでしまった過去のシステム構築コンセプトの反省と変化対応力の強化

- チェンジマネジメント:参加者が一体となって取り組み、プロジェクトメンバー全員がオーナーシップをもって参画するような意識改革

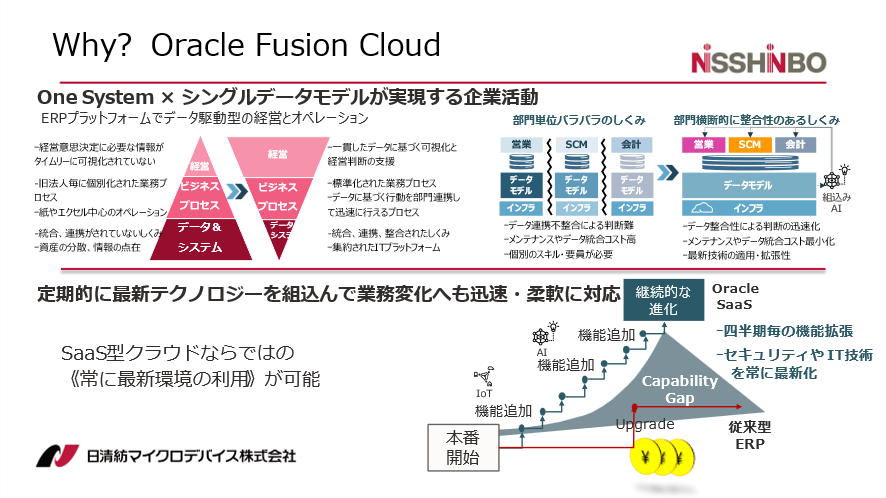

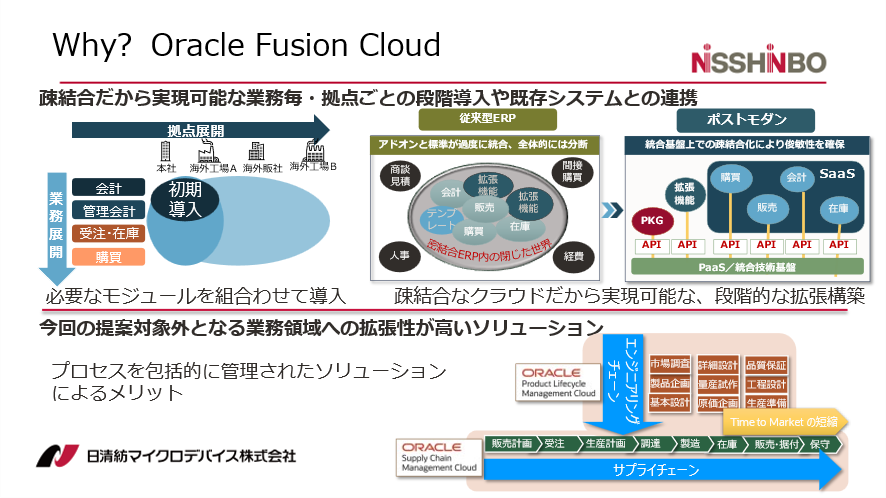

複数の統合型ERP製品を比較・検討した結果、Oracle Fusion Cloud Applicationsを採用しましたが、決め手となった点がいくつかあります。

- 製品機能の業務網羅性・連携性とデータの一元管理が可能

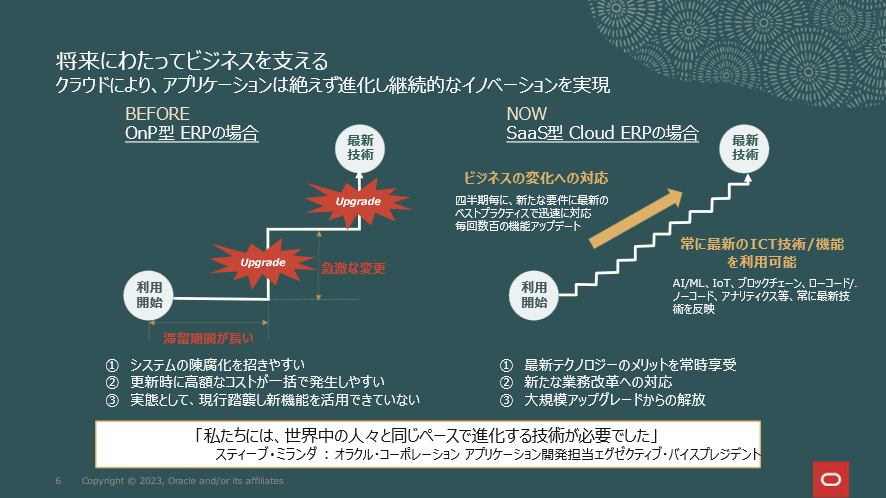

- SaaS型クラウドのため定期的に最新テクノロジーが組み込まれること、およびUpgradeに関わる大規模投資を回避できること

- 業務・国別での段階的導入と周辺システムとの柔軟な連携が可能なこと

- データ一元化を維持した将来の適用業務領域の拡張性

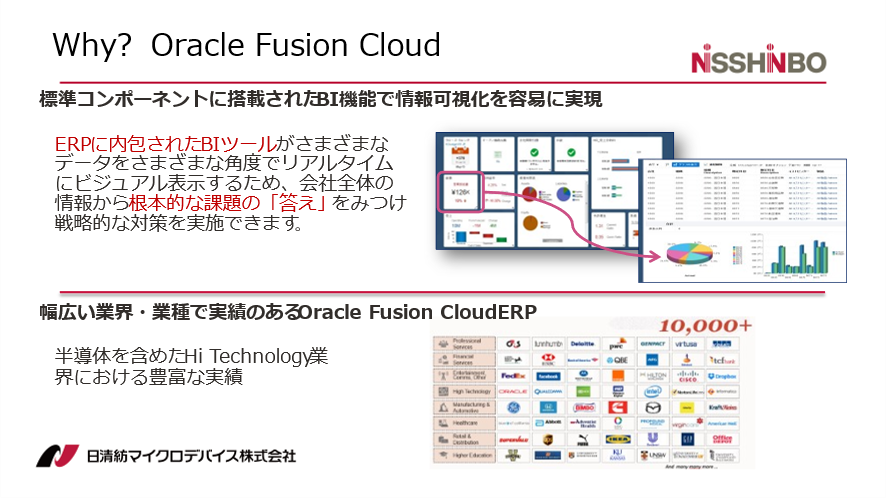

- データドリブン経営を支援する組み込みBI

- 幅広い業界・業種での実績

<nisDXが目指す未来>

NISDの業務変革を加速させ、ビジネスでの優位を築き事業の継続的な成長をITの面から支援するために、全社のデータを統合したデータプラットフォーム構築とデータ有効活用の推進を考えています。ただし、ここまではDXではなくDO(Digital Optimization)ととらえています。

今後はDOの先にある真のDX(事業変革・社会変革)を目指してNISDグループ共通のDXビジョン策定と、全社横断型の推進を着実に進めていきたいと考えています。

■日本オラクル講演内容のサマリー

- 講師:クラウド・アプリケーション統括 ソリューション・エンジニアリング本部 SCM/PLMソリューション部 部長 谷口 耕三

- セッションタイトル:AIが拓く変化対応力のあるサプライチェーン ~AIを包含した次世代ERPがもたらすデジタル・トランスフォーメーション~

講演サマリー

本日はお客様のイノベーション、トランスフォーメーションを支援するソリューションとして、Oracle Cloud SCMをご紹介させていただきます。

本題に入る前に9月に行われたOracle CloudWorld 2023について少しお話させていただきます。本イベントには世界151ケ国16,000名以上の方がオンサイトで、7,000名を超えるオンラインからご参加いただきました。この中でCloud Applicationsの開発総責任者であるStieve Mirandaから、AIがビジネス・アプリケーションへどう組み込まれていくかをご紹介させていただきました。

“Design for Change, Build for You”を製品開発ポリシーとして掲げ、お客様の変化対応力を強化していただくようなソリューション開発に努めていて、機能強化は約80%がお客様ご要望に基づくものとなっており、お客様のための開発を進めています。

昨今は不確実性の時代であり外部環境からの影響は多岐に渡り、先の読みにくい状況が続いています。このような環境下では、各種規制や業界トレンド、お客様の期待などへの変化対応もさることながら、AI・機械学習が一般的になってきている中で新しいテクノロジーを業務にいかに取り組むか否かで、変化対応力に差がついてしまうと考えています。

これまでのERPシステムは長期間使う中で5~7年単位でUpgradeして、新機能・テクノロジーを取り込んでこられたかと思います。現在ではSaaS型ERPで四半期毎に新機能やテクノロジーが組み込まれていくので、これらの最新機能を業務に即座に取り込んでいただいたり、ERP自体を進化させていくことが可能です。

外部調査機関によると、2022年度におけるERP市場の5割強がSaaSとなる見込みで、数年後には約2/3を占めるとも予想されています。現在、従来型のERPを選定してしまうと、5~10年後には再度SaaS型へ移行する必要がでてくるのでは、と考えます。

お客様と会話させていただいていると、現在ではSaaSベースでのご検討が主流となっていて、お客様自身も外部環境の変化に対して自社のCapability Gapを危惧されているように感じているように思います。

弊社のCloud ERPはグローバルで10,000社以上のお客様に多くの業種に渡ってご採用いただいており、また日本の製造業のお客様でも自動車、食品・飲料、半導体など様々な業種でご利用いただいています。

ちなみにオラクルはクラウドベンダーではありますが、同時にSPARCチップも含め実は製造業の側面をもっていて、Cloud SCMを活用して過剰在庫や業務面も含め多くのコストを削減したり、供給計画をよりタイムリーに変更したり、自社製品を活用して業務変革を進めてきています。

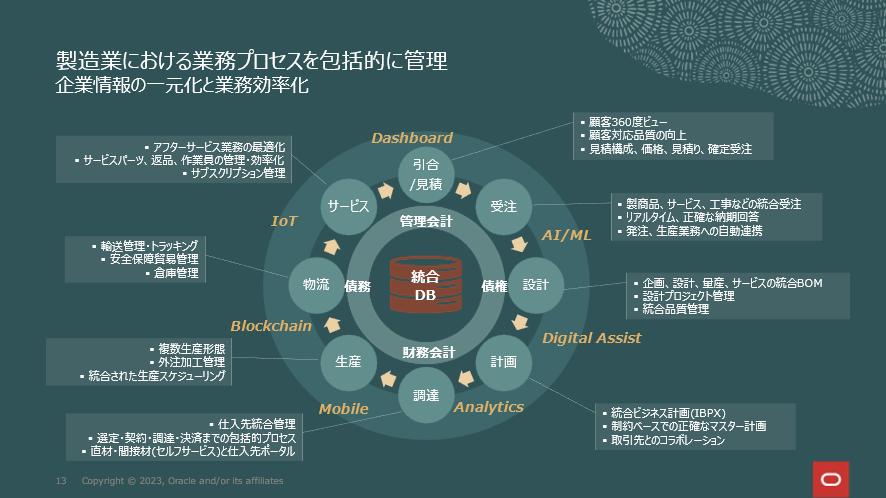

代表的な特徴としては、先にご紹介したSaaSであるという点に加えて、製造業の業務プロセスを包括的に一元管理することができる点が挙げられます。

サプライチェーンやバリューチェーンだけでなく、エンジニアリングチェーンも一つの基盤の上で提供している唯一のビジネスアプリケーションです。またモノづくりだけでなく、製造業における製品の物売りからサービス事業化のトレンドに対しても、契約・サブスクリプション管理やField Serviceなど幅広い業務領域を網羅しているのが特徴です。

もう一つの特徴は見える化、意思決定を支援するためのリアルタイムBIが製品に組み込まれていて、経営レベルから各担当者の方まで活用可能なデータ分析の機能を提供している点です。

本日のテーマでもある昨今 話題のAIですが、Oracleも広範囲のソリューションを提供しています。

AIを活用するためには大量のコンピューティングリソースと高速なネットワークを必要としますが、OracleではNVIDIA社との協業により大量データ処理に最も最適なクラウド基盤を提供しています。既にアプリケーションに組み込んだAI・機械学習機能を提供していて、以下はその一例になります。

- 特に新製品を投入する際(過去の実績に基づくことができない)の需要予測

- IoT技術を活用して、生産設備のモニタリングデータからメンテナンス時期を予測し、そのメンテナンスのワークオーダーを自動発行したり、メンテナンスのための設備のダウンタイムも考慮した生産計画の立案

- 調達リードタイムの誤差分析と、その実績情報を考慮した供給計画の精度向上

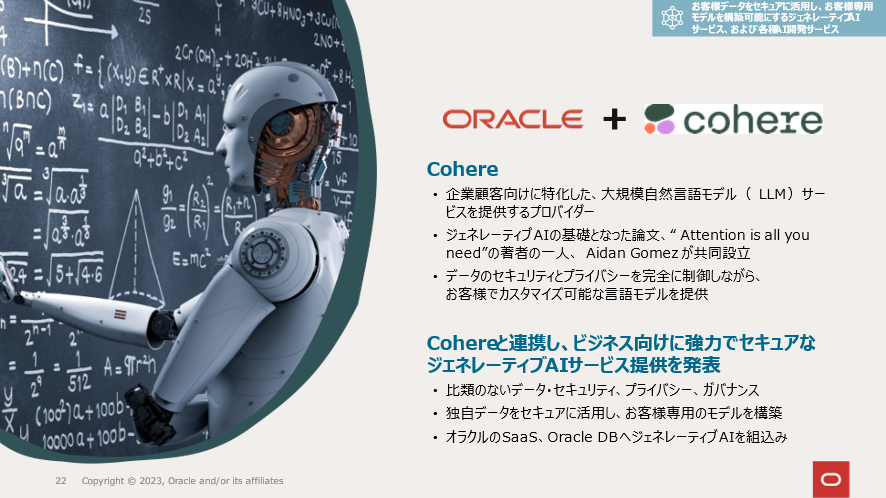

また生成AIに関してはエンタープライズ向けのResponsible AI(責任のあるAI)を提供されているCohere社との協業でサービスをリリースしていく計画で、既にHCM、ERP、SCMでいくつかのユースケースを発表しています。

例えば、どのサプライヤーから見積もりを取れば良いかをAIが推奨したり、顧客サービス領域ではお客様からのお問合せに対して回答する際に、過去のナレッジを活用して回答文書のドラフトを自動生成すると共に、社内での情報共有のために問い合わせの対応履歴の要約を生成することを可能とします。

こういった新しい機能が製品にどんどん組み込まれていくので、今後のOracle Cloud SCMに是非ご期待ください。

セミナーでご紹介させていただいた内容をサマリーしているため文章では伝わりにくい点もあるかと思います。ご興味・ご関心がございましたら、ご説明・ご討議の機会をいただければと思います。お気軽にご連絡・お問い合わせください。

船橋 直樹

naoki.funabashi@oracle.com

【セミナープログラム】

| 内容 |

講師 |

| <基調講演> 変化の時代を迎えた日本経済 |

東京大学 名誉教授 伊藤 元重 様 |

| AIが拓く変化対応力のあるサプライチェーン |

日本オラクル株式会社 クラウド・アプリケーション統括 ソリューション・エンジニアリング本部 SCM・PLMソリューション部 部長 谷口 耕三 |

| <事例講演> 日清紡マイクロデバイスの経営目標を支えるDX戦略 ~One Systemのオペレーション確立とOracle Fusion Cloud Applicationsの活用~ |

日清紡マイクロデバイス株式会社 IT企画推進部 部長 丸山 大輔 様 |

| <パネルディスカッション> ・イノベーションとアジリティ ・技術革新(AI)による生産性向上 ・先端技術投資の必要性 |

モデレーター:國貞 文隆 様 パネリスト:伊藤 元重 様 丸山 大輔 様 谷口 耕三 |

【開催要綱】

タイトル:

Toyokeizai Industry Transformation Forum 2023

「AIが切り拓く製造業の未来 ~変化の時代におけるデジタル戦略~」

開催日時:2023年10月27日 14:30~17:00

開催場所:コングレスクエア日本橋

主催:東洋経済新報社

共催:日本オラクル株式会社