近年、RTSM(Randomization and Trial Supply Management)が臨床試験の実施において重要な役割を果たしていることが広く認識されています。

RTSMは、被験者の無作為化と治験薬のサプライチェーンを管理するために設計された包括的なシステムで、これにより、被験者の無作為割り付けや治験薬情報の管理、治験薬の再配送や在庫状況の可視化などの管理を効果的にすることが可能となります。

今回はRTSMにフォーカスし、全シリーズ5回に分けてRTSMの基本的な概念から具体的な利点、今後の展望までを詳しく探っていきます。

シリーズ:RTSM(Randomization and Trial Supply Management)を探る – 臨床試験のデジタルフォーメーション

第1回 今更ですが知っていますか?IVRS、IWRS、IRTとRTSMの違い

第2回 改めて考えてみるITシステムの観点から見たTrial Supplyの重要性

第4回 RTSMのデータ連携 with EDC:構築期間をなぜ短縮できるのか?QbD (Quality by Design) をどう実現できるのか?

第5回 RTSMのデータ連携 with CTMS:QbD (Quality by Design) をどう実現できるのか?

第5回 RTSMのデータ連携 with CTMS & その他のシステム:QbD (Quality by Design) をどう実現できるのか?

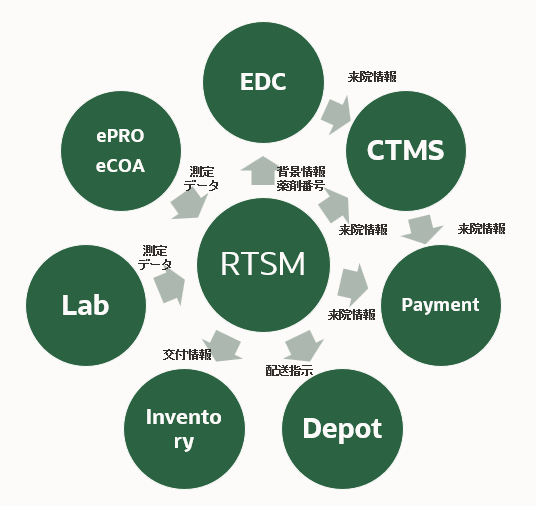

前回はRTSMとEDCとのデータ連携について考えてみました。今回はRTSM とCTMS (Clinical Trial Management system)のデータ連携について考えてみたいと思います。

RTSM-CTMSのデータ連携もRTSM-EDCのデータ連携と同様に、RTSM、CTMSそれぞれのシステムで同様のデータを保有するため、データの入力作業が重複し、またそのデータに齟齬がないか、確認作業をする必要があります。

具体的には、モニターは登録された症例の来院に関する情報や中止に関する情報をCTMS上で管理して試験の進捗状況をモニタリングしています。

同意取得、治験薬投与、中止などのデータはRTSMに登録されるデータが最も確実なので、RTSMからCTMSにデータ連携することでモニターがCTMSに手作業で症例の進捗状況を入力する必要がなくなり、データ入力作業が削減されるとともにRTSM-CTMS間での転記エラーが発生しなくなりデータ品質が向上します。

また、RTSMのデータは確実に同意取得、治験薬投与、中止などのデータを補足できるため、海外では治験実施医療機関への症例費用の支払いに利用されるケースもあります。RTSMから支払い(Payment)のシステムにデータ連携する場合もありますが、RTSMからCTMSに連携されたデータをさらに支払い(Payment)のシステムに連携することがより一般的です。データを手入力しなくて済むことにより、工数を削減し、施設への確実な支払いが可能になります。

RTSMと他システムのデータ連携としては、Depotのシステムとのデータ連携もよく行われます。どの施設にどの治験薬をいくつ配送するかをRTSMから直接指示することでDepot側での配送指示の入力作業を軽減することが可能になります。

また、依頼者側のInventoryのシステムとのデータ連携を行うとリアルタイムで在庫状況を反映することが可能になりますし、臨床検査のシステムやePRO/eCOAとデータ連携を行うとデータの入力作業を軽減するだけでなく、確実なデータをもとに無作為化を行うことができるようになります。

RTSMとCTMS間のデータ連携、RTSMと他のシステムとのデータ連携実装における課題はRTSM、EDC間のデータ連携とほぼ同じです。

- 技術面:RTSMと相手のシステムの両方がデータ連携できるインターフェースを持つ必要があります。

- 連携テスト:RTSMと相手のシステム間で正しくデータ連携が構築できたか入念なテストを行う必要があります

- 期間・費用:データ連携にかかる期間・費用を見込む必要があります

どんなデータ連携を構築する場合においてもオープンなデータ連携のためのインターフェースを持つシステムを選定することが重要です。

また、個別にシステムの選定を行うのではなくプロセス全体を見直してベストな製品を選定するということが重要です。

統合型臨床試験プラットフォームにはプラットフォームとしてデータ連携のインターフェースを備えているものもありますのでそういったものを選択するのも一案です。

RTSMは同意取得、治験薬投与、中止などを確実に補足できるという意味で非常に重要なシステムです。RTSMのデータがもっと活用されることを願っています。

RTSMを探るシリーズ、全5回、お読みくださり、どうもありがとうございます。

先日治験薬管理を担当されているお客様との会話の中で、「症例単位で治験薬を配送・交付した場合とビジット単位で治験薬を配送・交付した場合に違いが出るのか」というトピックがありました。

第5回で終了の予定でしたが、早速続編、第6回「治験薬を有効に使う」準備していますので乞うご期待ください。