近年、臨床試験のデザインの複雑化・多様化、国際共同試験の増加に伴い臨床開発のプランニングがますます難しくなっています。

特に外部委託費用(CRO費用)は、臨床開発にかかる費用の大部分を占め、CROに業務を委託した場合にいつ試験が完了して承認申請できるのか含め、臨床開発を進めるかどうかの判断にも大きな影響を与える要素となっています。

私は前職で内資系の製薬メーカーの臨床開発部門に所属し数えきれないほどの試験の外部委託費用の見積もり業務を行ってきました。今回は当時の経験とオラクルに所属してからこれまでのお客様との会話を元にCRO費用の見積もり業務の現状と課題、そして解決策について考えてみたいと思います。

- CRO費用の見積のタイミング

- CRO費用見積もりの落とし穴

- Change Order/ Additional Fee:CROプロジェクトの予算管理の難しさ

- エクセルの限界

- CRO見積の課題:難しさの原因を探る

- 効果的なCRO費用見積のための理想的なプロセス

- CRO費用のスムーズな見積策定へ

- Takeaway

-

CRO費用の見積のタイミング

実際の臨床試験が開始する段階でCRO費用の見積もりが必要になるのは多くの方が理解できると思いますが、それ以外のタイミングでも製薬メーカーではいくつかのタイミングでCRO費用を見積もります。主に以下の3つのタイミングで見積もりを行います。

- 臨床フェーズ入りする段階

- 次年度予算の策定時期(定期的な見直し)

- 実際の臨床試験が開始する段階

最初の臨床入りする段階で、製品の持つ市場性と必要になる臨床開発費用をそれぞれ算出し、必要となる臨床開発費用に対して実際に臨床開発する価値があるか、今後数年間の臨床開発予算がどうなるかを検討するためにCRO費用を見積もっています。

-

CRO費用見積もりの落とし穴

ただ、実際にCRO費用を見積もるのはそう簡単ではありません。特に臨床フェーズ入りする段階でCROに「一般的な胃がんのフェーズIIの費用を見積もり」を依頼しても「情報が少なすぎて見積もることができません」と言われるのがオチです。もし見積もりが提示されたとしても、CROから提示された費用や期間の妥当性の判断は難しく実際に臨床試験がスタートする際の見積もりとはかけ離れていることも多々あります。

また、実際の臨床試験が開始する段階でプロトコールの概要を含むRFP(Request For Proposal:見積もり前提条件)を発行してCROから見積もりをとった場合も困難さが伴うのは同様です。まず、CROに委託したい業務内容(作業タスク、Role & Responsibility)を正確に盛り込んだRFPの作成に時間がかかります。また、製薬メーカら自ら客観的な指標(数字)を持っていないため、CROから提示された費用や期間の妥当性の判断が難しいのは臨床入りの段階での見積もりと変わらず、さらにCROはそれぞれ各社独自のフォーマットで見積もりを提示しますので費用や期間、業務内容をApple to Appleで比較することは困難で、担当者は多くの確認を行う必要があります。

-

Change Order/ Additional Fee:CROプロジェクトの予算管理の難しさ

実際に契約が完了し臨床試験が開始してからも担当者の苦悩は続きます。

モニタリング手順書やデータマネジメント計画書(DMP: Data Management Plan)、解析計画書(SAP:Statistical Analysis Plan)などの個別業務の手順書の作成段階で「この業務はスコープに含まれますよね?」と確認すると大概の場合、CRO担当者は「いいえ、含まれていません」、「やるならChange Order/Additional Feeになります」と答えます。CRO担当者は、見積もり作成時点でスポンサーからの具体的な依頼指示がなかったので社内標準の見積もり作成手順、過去の事例に基づいて見積もっているためです。

-

エクセルの限界

エクセルは計算を行い、表形式にまとめるのに非常に優れたツールです。多くの製薬メーカーがエクセルを活用して見積もり業務に生かしています。エクセルは非常に便利なツールではあるものの、他のデータソース(見積もり業務であればCROから提示された見積もり)からの転記作業に多くの時間を必要としますし、転記ミスなども含めるとかなり業務が属人的になりがちです。エクセルが得意な人は計算式やマクロを駆使して臨床試験期間の予測を行ったり、過去にかかった費用の平均などを行っていますが、その一方で計算式やマクロのメンテナンスが個人依存となり、〇〇さんがいないと説明できない、メンテナンスできないといったことも発生します。さらにエクセルの場合、書式・フォーマットを自由に変更できますので、各プロジェクト担当者が好みに改変してしまうということもよく起こります。そのためトップマネジメント層は統一されていないフォーマットで意思決定を行わなくてはなりません。

-

CRO見積の課題:難しさの原因を探る

では、何が原因でどのようにすれば見積もり業務を改善することができるのでしょうか?まず、原因について考えてみます。

- 担当者への依存

見積もり業務については経験が重要な業務です。人によっては過去の経験を元に自分のノウハウを蓄積し、CROと協力しながら精度の高い見積もりを取得することも可能ですが、ノウハウは非常に属人的で同じレベルの担当者を育成するのは非常に多くの経験と長い期間が必要になります。

- 質の低いRFP

RFPと言っても各社のフォーマットはバラバラで、プロトコール概要(Synopsis)だけでRFPと言ってCROに提示している製薬メーカーも少なくありません。Synopsisに記載さ記載されていな部分についてはCRO側の担当者は社内の標準の見積もり作成手順や過去の事例に基づいて見積もりを行います。それが個別の手順書作成段階になって明らかになり問題となります。原因としては質の低いRFPが原因です。

-

効果的なCRO費用見積のための理想的なプロセス

では、どのようにすれば依頼内容にヌケモレがなく、精度の高い見積もりを取得することができるのでしょうか?一番は前項で述べたRFPの質の向上です。情報量が異なること、また立場が異なることからCROの担当者は製薬メーカーの担当者がどんな業務を行って欲しいかをすべてを理解することはできません。なので、一般的な業務の委受託の観点からは業務を依頼・委託する側(製薬メーカー側)が何をやって欲しいかを詳細に記載する必要があります。私のこれまでの経験の中では、一般的に内資系製薬メーカーがCROに対して提供するRFPはプロトコールの概要(Synopsis)のみで、どんな業務をCROに委託するのかの記述がなかったり、それぞれの業務の中でどの業務を製薬メーカー側で行ってどの業務をCROに委託するのかの具体的なRole & Responsibilityについて触れていないものが多く見受けられます。。一方、外資系製薬メーカーからのRFPの場合、委託したい業務の内容、それぞれの業務のR&R、品質レベルについても記載されていることがほとんどです。

-

CRO費用のスムーズな見積策定へ改善提案

では、どのようにすれば質の高いRFPを作成することができるようになるのでしょうか?

- テンプレートの活用

質の高いRFPを作成するためにはテンプレートを活用することが有用です。フォーマット(体裁)も社内で統一しておくと良いでしょう。RFPのテンプレートには以下の項目を含める必要があります。

・試験の概要(プロトコールの概要に含まれている場合は記載不要)

・委託したい業務内容(タスクリスト)

・タスクごとのRole & Responsibility

・品質レベル・数量

例えば、施設選定であれば以下のようになります。

| タスク |

Sponsor |

CRO |

品質レベル・数量 |

| 候補施設のリストアップ |

|

X |

予定施設数の5倍 |

| 候補施設の一次スクリーニング |

|

X |

予定施設数の2倍 |

| 候補施設の選定 |

X |

|

予定施設数の1.1倍 |

| 施設との契約 |

|

X |

予定施設数 |

-

パッケージ化ツールの活用

同じ業務を複数の担当者で行う場合、パッケージ製品を活用するのも効果的です。オラクルのClearTrialはCRO費用の見積もりを行うためのパッケージ製品でグローバルで50社以上の製薬メーカーで使用されています。オラクルのClearTrialではRFP標準テンプレートを採用し、いくつかの項目(前提条件)を入力するだけで業務内容(作業タスク、Role & Responsibility、標準的な品質レベル・数量)を含む質の高いRFPを自動で生成することが可能です。また、ClearTrialでは数多くの業界のベンチマーク(費用・期間)や予測アルゴリズムを活用しサポートしており、実際にCROに見積もりを依頼せずとも自分自身で一定の品質の見積もりを短期間で算出することが可能になります。

さらに、オラクルのClearTrialでは入札プロセスをサポートしています。発行したRFPのグリッド(エクセルシート)に各CROにそれぞれの業務にかかるコストを入力してもらい、データが入力されたエクセルシートをClearTrialにインポートすることでCROから取得した見積もりとClearTrialで算出した予測値との比較を行うことが可能です。

オラクルのClearTrialではシステムとして標準的なレポートを多数搭載しています。システムに搭載されている標準的なレポートを活用することで複数のプロジェクトを同じ情報レベルで意思決定を行うことが可能になります。

-

Takeaway

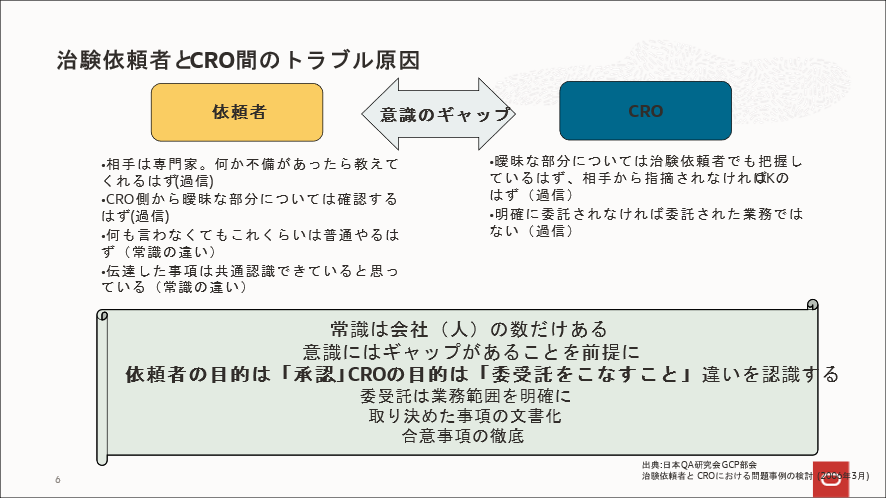

私の経験から製薬メーカーとCRO間に意識のギャップは存在します。製薬メーカーはCROに対して「相手は専門家、何か不備があったら教えてくれるはず」、「何も言わなくてもこれぐらいはわかってくれるだろう」だと思っていて、一方、CROは「曖昧な部分は製薬メーカーから指摘がはいるばず」、「明確に委託されていない業務は見積に含められない」と思っていることが多いと思います。製薬メーカーからすれば承認取得に必要な業務であれば含まれて当然と考えるかもしれませんが、CROからすれば委託された業務を与えられた費用で対応することが目的です。製薬メーカーとCROの間には常に意識のギャップがあることを認識しておく必要があり、業務を委託する場合には明確にRole & Responsibilityや品質レベル・数量を含めて依頼する必要があります。これを機に見積もり業務の改善について考えてみてはいかがでしょうか。